Борис Мандель - Всемирная литература. Новое время и эпоха Просвещения. Конец XVIII – первая половина XIX века

- Название:Всемирная литература. Новое время и эпоха Просвещения. Конец XVIII – первая половина XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2495-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Всемирная литература. Новое время и эпоха Просвещения. Конец XVIII – первая половина XIX века краткое содержание

Данный учебник представляет собой один из вариантов учебного курса «История зарубежной литературы», изучаемого в высших учебных заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным образовательным стандартам и образовательным программам. Кроме того, в большей части, материал учебника соответствует также стандартизированным принципам курса «Литература» Учебник освещает основные исторические этапы развития мировой литературы в Новое время, эпоху Просвещения и в начале XIX века, делая упор на художественные особенности, мастерство создателей и краткое описание исторической и общественно-политической обстановки. В учебнике сделана попытка охватить наиболее яркие литературные явления эпохи. Учебник написано доступным языком. Материал расположен в связи с логикой развития исторических событий. Одной из важнейших частей книги является список литературы, вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам. «Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения. Конец XVIII – первая половина XIX века. Иллюстрированный учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат, магистратура)» представляется полезным не только для студентов и преподавателей высших учебных заведений, но и для всех, интересующихся историей мировой литературы.

Всемирная литература. Новое время и эпоха Просвещения. Конец XVIII – первая половина XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В период работы над «Мессиадой» Клопшток создает ряд трагедий: «Смерть Адама» (1757), «Соломон» (1764), «Давид» (1772). Они намного слабее эпопеи – большая часть строк их – диалоги, идиллия отношений. Бедность действия сказалась и на судьбе постановок… Все трагедии проводят идею смирения, как и «Мессиада». Однако отдельные образы, такие, как мудрец из «Соломона» уже предвосхищают будущего гетевского Фауста. Более популярными, да и интересными в содержательном отношении, являются трагедии «Битва в Тевтобургском лесу» (1769), «Арминий и князья» (1784), и «Смерть Арминия» (1787). Все трагедии посвящены Арминию, вождю племени херусков, боровшемуся против римлян. Действие трагедий также бедновато, решающие моменты битв происходят за сценой, но политическое воздействие этих произведений велико – реабилитация старинной культуры германцев, народной поэзии, народного духа – в этом заслуга Клопштока! Римляне в трагедиях изображены как тираны и рабы тиранов, Арминий же – тираноборец, враг самодержавия. Древняя история германцев трактовалась Клопштоком, конечно же, в искаженном виде, но попытки возродить мифологию и древнюю германскую историю выливались в требование национального объединения страны.

В период французской революции Клопшток пишет оды «Они, а не мы» (1790), «Освободительная война» (1792) и др., где поднимается до самого высокого пафоса прославления революции, называя ее «величайшим делом века».

Титульный лист «Мессиады», 1760

Художественные принципы Клопштока были так же половинчаты, как и его политические взгляды – считая себя борцом против классицизма, сам он в своих сборниках од мастерски пользуется достижениями античных мастеров и классицистов. В трагедиях он соблюдает приемы античной драматургии, а своеобразный синтаксис и литературный слог Клопштока приближает его к искусству барокко.

В «Немецкой республике ученых» (1774) Клопшток изложил все свои воззрения на искусство, призывая, прежде всего, немцев к культурному объединению, а кроме того, настаивает на праве творца быть «своевольным»: «Вопрошай лишь свой дух, который в тебе, и то, что ты вокруг себя видишь, и свойство того, что ты собираешься воспеть; и тому, что ответит тебе – следуй!».

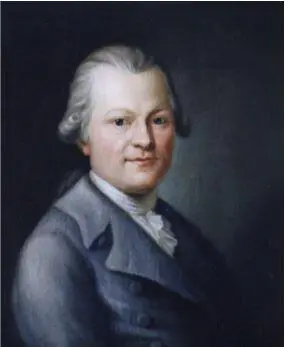

Крупнейшим представителем немецкого рококо мы назовем Х ристофа - Март ина Ви лан да (1733-1813). Сын пастора, часть жизни затем проведший в придворных поэтах и министрах в Веймаре. Надо сказать, что Виланд находился под значительным влиянием Клопштока и Ричардсона. Идеи французского рококо проявляются уже в трактовке темы любви в книге «Комические рассказы» (1766-1794). А в романе «Агатон» (окончательная редакция – 1794) герой, молодой грек олицетворяет идеал «совершенного человека», личности, в которой гармонически сочетаются добродетель и требования плоти. Однако выводы, сделанные Виландом из показа борьбы чувственности и разума, «сердца и головы», показательны для умеренного немецкого рококо: «…зло не может быть вырвано с корнем сразу…».

Христоф-Мартин Виланд

Роман «Абдеритяне» (1774-1780) дает историю жизни греческого городка Абдеры, в изображении которого легко угадывалась филистерская Германия. Борьба Демокрита и Еврипида в романе изображает философские и общественные споры современных Клопштоку немцев.

Надо заметить, что Виланд как писатель был чрезвычайно плодовит. Смотрите – стихотворная обработка сказок «Тысячи и одной ночи», прозаические переводы драм Шекспира, гигантская фантастическая эпопея «Оберон» (1780), где перед нами в типичном для рококо сказочно украшенном мире проходят сцены «сельской простоты и восточного великолепия, городского шума и отшельнической жизни, диких пустынь и мирных лугов, рыцарских турниров и волшебных танцев, веселых пиров и бедственных кораблекрушений…».

Роман «Золотое зеркало» (1772) являлся попыткой еще одной Виланда сгладить противоречия действительности, однако оружием в борьбе против самодержавия и феодализма он уже выступить не мог. Критика притупляется, сказывается близость к миру придворных… Однако назвать Виланда, как и Клопштока выдающимися немецкими писателями не будет ни малейшим преувеличением!

§ 2. Готхольд – Эфраим Лессинг

Готхольд-Эфраим Лессинг

Готхольд-Эфраим Лессинг (1729-1781) родился в саксонском городке Каменец в бюргерской интеллигентной семье. Учился в университете в Дрездене, затем жил в Берлине, сотрудничал в газетах и журналах. В 1760 году занимает должность секретаря губернатора Силезии, затем несколько лет сотрудничает с Гамбургским национальным театром, а затем заведует библиотекой герцога в городе Вольфенбютель. Надо сказать, что всю жизнь он испытывает материальные лишения, болезни преследуют Лессинга, который умирает в Брауншвейге совершенно надломленным.

Ранние работы Лессинга-драматурга были достаточно интересны, но мало самостоятельны. Речь идет о его пьесах «Молодой ученый» (1747), «Евреи» (1747), «Вольнодумец» (1749), «Клад» (1750) и др. Молодой литератор мечтал стать немецким Мольером.

С 1759 года по 1765 год Лессинг публикует «Письма о новейшей литературе», где развенчивает произведения, написанные самим Готшедом и его последователями. Своим гениальным сарказмом, едкой иронией он низводит их на самое дно немецкого искусства. Надо сказать, что имена немецких классицистов и остались– то в литературе только благодаря критике Лессинга. Однако критика Лессинга являлась созидательной: разбивая в Рух и прах придворных поэтов, благочестивых рифмоплетов, он создавал тем самым новую, воинствующую, революционную литература немецкой буржуазии.

Крупнейший теоретический труд Лессинга – трактат «Лаокоон» (1760). На первый взгляд казалось, что автор ставит целью провести границы между живописью и литературой, поэзией, однако перед нами оказывается вопрос о разделении аристократического, придворного искусства и буржуазно-демократического. Лессинг вступает в полемику с такими поэтами как Поуп, защищавших пластическую поэзию и понимавших античность таким образом, что в искусстве вообще исключительное место надо оставлять героям, царям и, конечно, богам! Избегать дисгармонии, всего безобразного… Лессинг же горячо выступает против требований классицистов, защищая поэзию буржуазии, ее право на существование наряду с искусством античным. Только настоящее искусство, по Лессингу, должно сообразовываться с действительностью, не копируя, отражая, закономерное, общее. Искусство скульптуры, как видит его критик, даже такое, которое сумело создать Венеру Милосскую, изображает лишь родовые идеальные черты, в ней нет страстей, индивидуальности. А новое искусство, новая поэзия должна изображать страсть, разрушать абстрактную типизацию, изображать внутренний мир человека, обращая внимание на его психологические переживания. Лессинг не отрицает античное искусство, он говорит лишь о том, что оно не годится в образцы – искусство должно расширять свои границы. «Настоящий предмет поэзии – действие». В «Лаокооне» Лессинг камня на камне не оставляет от придворного классицизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: