Феликс Зигель - Вселенная полна загадок

- Название:Вселенная полна загадок

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Зигель - Вселенная полна загадок краткое содержание

В книге Ф Ю. Зигеля «Вселенная полна загадок» рассказывается о некоторых, пока еще не решенных проблемах современной астрономии.

Издательство и автор выражают глубокую благодарность доктору физико-математических наук Алле Генриховне Масевич за ее ценную помощь в работе над этой книгой.

Вселенная полна загадок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Красное пятно было впервые замечено в 1664 году французским астрономом Кассини. С тех пор размеры и форма пятна заметно не менялись. Зато интенсивность красного пятна и его окраска изменяются в значительных пределах.

В 1870 году красное пятно стало особенно ярким. Подобно исполинской кляксе красных чернил, оно выделялось на фоне остальной поверхности Юпитера. Начиная с 1882 года его интенсивность начала постепенно уменьшаться, и в настоящее время красное пятно поблекло настолько, что его трудно различить даже в хорошие инструменты, хотя наибольший поперечник этого загадочного образования в четыре раза превышает поперечник Земли.

Многие наблюдатели свидетельствуют о том, что красное пятно оказывает какое-то отталкивательное действие на другие образования в атмосфере Юпитера. Облака, составляющие южную умеренную и южную экваториальную полосы, перемещаются с несколько иной скоростью, чем красное пятно. И вот, соприкоснувшись с ним, облачные потоки всегда огибают его с севера или с юга, но никогда не проходят прямо над пятном. Обойдя таким образом пятно, оба потока затем снова сближаются подобно струям воды, обтекающим огромный камень.

Замечено, что чем ярче окраска красного пятна, тем больше его отталкивательное воздействие. При уменьшении яркости пятна оно начинает затягиваться какой-то белесоватой пеленой, которая ныне почти полностью скрыла от нас этот таинственный объект.

Не менее странным образованием является так называемое Большое тропическое возмущение. Оно, обладая, как и красное пятно, редким для Юпитера постоянством, наблюдается в виде сероватой вуали, соединяющей южную экваториальную и умеренную полосы. Протяженность Возмущения очень велика — оно занимает почти 90 градусов по долготе, что в земных единицах длины близко к 100 тысячам километров.

Эта однородно серая вуаль, двигаясь значительно быстрее красного пятна, примерно каждые два года приходит с ним в соприкосновение. Но удивительное дело, своеобразное соперничество двух загадочных образований всегда заканчивается в пользу красного пятна. Темное вещество вуали никогда не проходит над пятном, оно всегда разделяется на два потока, охватывающих пятно с севера и с юга. Обойдя таким образом неуязвимое красное пятно, вуаль снова превращается в сплошной серый покров и продолжает как ни в чем не бывало прежнее движение.

Справедливость требует, однако, заметить, что, обтекая пятно, вуаль несколько изменяет скорость его движения. При этом к югу и к северу от пятна она принимает хаотические очертания, и на ее фоне появляются какие-то маленькие черные пятнышки, иногда объединенные в цепочки.

Бывали случаи, когда в атмосфере Юпитера возникали и другие загадочные образования. В частности, 24 февраля 1956 года чехословацкие астрономы заметили в южном тропическом поясе Юпитера новое огромное серое пятно, которое внешне напоминает красное пятно. Будущие наблюдения покажут, обладает ли новое пятно тем постоянством и теми удивительными свойствами, которые характерны для его красного предшественника.

На поверхностях других гигантских планет деталей видно значительно меньше. Правда, на Сатурне неоднократно наблюдались полосы и пятна, сходные с теми, которые видны на Юпитере. Но обнаружить их труднее, видны они хуже.

В 1933 году на поверхности Сатурна неожиданно возникло колоссальное белое пятно, растянувшееся через год в белую экваториальную полосу. По-видимому, атмосферные явления на Юпитере и на Сатурне различаются лишь по масштабам, но не по существу.

То же можно сказать и о еще более далеких Уране и Нептуне. На поверхности Урана уже давно были замечены слабые полосы, параллельные его экватору. Что же касается Нептуна, то его видимая поверхность долгое время казалась почти лишенной каких-либо подробностей. Только несколько лет назад удалось отчетливо рассмотреть сероватые полосы, тянущиеся параллельно экватору наиболее далекой из гигантских планет.

Астрономы, изучающие большие планеты, находятся в незавидном положении. Они вынуждены выступать пока главным образом в роли регистраторов фактов, коллекционеров разнообразных, подчас загадочных явлений.

Теории, которая бы полностью объясняла все странности планет-гигантов, не существует. Однако благодаря недавним работам советских астрономов В. Г. Фесенкова, А. Г. Масевич и других мы теперь в общих чертах можем представить себе природу и строение этих тел солнечной системы.

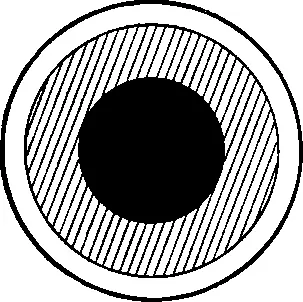

Схема строения Юпитера.

Давно сложилось мнение, что планеты-гиганты представляют собой неостывшие тела. Трудно было иначе понять, почему в их атмосферах происходят необычайно сложные процессы. Воображение рисовало огненно-жидкую поверхность неостывшей планеты или, скорее, полусолнца, над которой в стремительном вихре мчатся облака раскаленных газов. Эта волнующая наши чувства картина была хладнокровно разрушена еще в 1914 году, когда непосредственные измерения температуры атмосферы Юпитера привели к выводу, что последняя близка к минус 140 градусам по Цельсию. Дальнейшие измерения только подтвердили это заключение. Представление о планетах-гигантах как об «огнедышащих» планетах перешло в область истории. Факты надо было объяснить как-то иначе.

С тех пор предпринимались неоднократные попытки построить теоретические схемы или модели больших планет. В последнее время наибольшей популярностью пользовалась гипотеза уже известного нам Вильдта.

По его расчетам, планеты имеют сравнительно небольшие твердые ядра, покрытые сплошными ледяными слоями затвердевших газов, над которыми простирается газообразная атмосфера.

Как показали исследования А. Г. Масевич, модели Вильдта явно ошибочны. При своих расчетах Вильдт не учитывал тех колоссальных давлений в недрах больших планет, которые неизбежно должны сказаться на состоянии заключенных в них веществ. Картина получится совершенно иная, если учесть эти давления, которые, по расчетам Н. А. Козырева, достигают в центре Юпитера чудовищно большой величины — 70 миллионов атмосфер.

До недавнего времени было неясно, как ведет себя вещество при таких сверхвысоких давлениях. Однако в последние годы были в лабораторной обстановке получены давления в сотни тысяч атмосфер. Результаты этих опытов сильно помогли в тех теоретических расчетах, которые произвела А. Г. Масевич.

Внутреннее строение планеты можно узнать, если известны величина ее сплюснутости (то есть ее форма) и скорость вращения вокруг оси. Эти данные, как и величину массы планеты, можно сравнительно легко получить из наблюдений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: