Константин Иосифов - Чудо-компасы

- Название:Чудо-компасы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1969

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Иосифов - Чудо-компасы краткое содержание

«Удивительные, часто поражающие наше воображение действия совершают животные. Многие птицы улетают осенью на сотни и тысячи километров и весной вновь возвращаются на родину. Киты регулярно мигрируют как в Северном полушарии, так и в Южном, передвигаясь по океанским просторам без видимых ориентиров. Большие расстояния, проплывают морские черепахи, прежде чем достигнут пляжей, где откладывают яйца. Под водой, и также без определенных ориентиров, проходят сотни километров стаи сельдей, идущие на нерестилища. Совы и летучие мыши даже с заклеенными непрозрачным пластырем глазами продолжают успешно ловить добычу, первые — точно определяя ее местонахождение по шороху, а вторые — «прощупывая» пространство ультразвуковым лучом и ловя его отражение от тела добычи. Дельфины без помощи зрения, пользуясь той же эхолокацией, отличают препятствия и несъедобные предметы от пищи.

А как находят пищу рыбы в абсолютно непрозрачной воде Нила, Аму-Дарьи и некоторых других рек? Чем и как помогает им электрический орган? Могут ли ориентироваться животные по магнитному полю Земли? Как находят дорогу к родному гнезду, норе или иному убежищу птицы и звери, перевезенные в заведомо неизвестное им место — иногда за десятки, сотни и даже тысячи километров от дома? Как пчелы передают друг другу информацию о том, где находятся медоносные растении?

Эти и множество других, подчас еще более сложных загадок встают перед пытливым взором наблюдателя, который видит, что животные могут все это делать, но не знает, с помощью каких средств они этого достигают». В книге К. Иосифова рассказывается об изучении способности животных ориентироваться в пространстве, о тех загадках, которые уже раскрыты человеком и о тех, которые еще ждут своих исследователей.

Чудо-компасы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хорошо — тогда обоняние!

Птицы, за исключением немногих, не могут похвалиться хорошим обонянием. Да оно и не нужно птицам при дальних полетах: не так-то много ароматов в разряженном воздухе больших высот.

Не так-то просто было бы улавливать запах, скажем, Гавайских островов или Индии, находясь где-нибудь у берегов Франции.

А может, вам уже давно хочется воскликнуть:

«А мы знаем, как ориентируются птицы! По солнцу!»

По солнцу? Но ведь когда вы оказались посреди океана без секстана и хронометра и специальных знаний, вы не знали, куда плыть.

Мы с вами не раз повторяли: не надо переносить свои способности или неспособности на другие существа. Эта дурная привычка очень мешает понять разные секреты животных.

Известно, некоторые запахи собака улавливает в миллион раз лучше человека.

Собаки-саперы обнаруживают запах мины, закопанной в земле. Собаки-геологи находят залежи пирита, даже если они лежат в земле на глубине семи метров. Все это так…

Однако неужели допустить, что птицы лучше человека знают географию Земли, астрономию и способны производить сложные расчеты, без которых невозможна навигация по небесным светилам? Ведь это же не что-нибудь, а знание! Наука!

Недавно стали раздаваться робкие голоса:

— Мы, конечно, понимаем всю абсурдность этого предположения… Ну, а вдруг птицы все-таки способны ориентироваться по солнцу и по звездам? Как бы это исследовать?

И действительно — как?!

Наблюдения в естественной обстановке ничего не говорят. Вот если бы можно было заставить солнце двигаться в несвойственном ему направлении, а потом, переметив огромное количество птиц, проследить, куда они полетят в этом случае, мы бы могли точно сказать, играет ли солнце какую-либо роль в птичьей навигации или нет.

Но, к счастью для всего живого, люди еще не научились производить подобные фокусы со светилами.

Значит, сваливать все на «инстинкт», на «шестое чувство», на «чувство направления», на «врожденную способность находить дорогу» и на этом успокоиться? Нет, так нельзя!

Хорошо бы провести эксперименты в искусственных, лабораторных условиях. Однако какие?

Недавно скворец подсказал способ, который позволяет «запускать» солнце в любом направлении. Способ этот дает много неожиданных ответов.

ОРНИТОЛОГИ СТАВЯТ ОПЫТЫ

Поехали на Куршскою косу, ребята!

Теперь, когда мы без пяти минут испытатели природы и кое-что знаем о чудесных путешествиях птиц, рыб и разного зверья, мы можем побывать в лабораториях разных ученых.

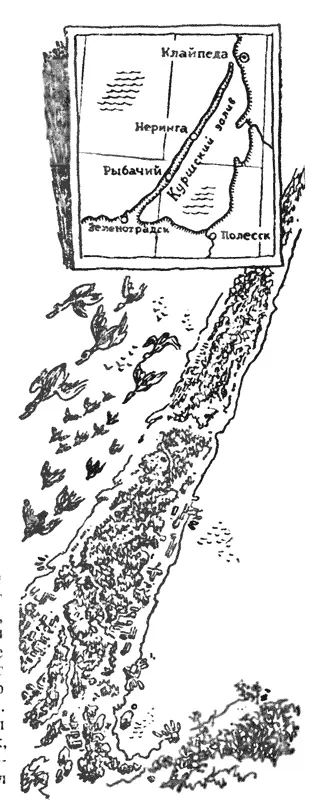

Для начала отправимся на Куршскую косу, что протянулась от Зеленоградска до Клайпеды и отделяет Куршский залив от Балтийского моря. «Птичьим коридором» зовут орнитологи эту косу.

Здесь, на косе, в поселке Рыбачьем расположена биологическая станция, и в ней проводятся исследования, которые имеют самое прямое отношение к нашему главному вопросу.

Конечно, можно было бы побывать там и раньше, если бы не одно каверзное обстоятельство.

Ученые — народ занятой. Они охотно рассказывают о своих исследованиях и открытиях, но не всем, а лишь тем, кто понимает толк в их деле и, главное, интересуется им по-настоящему.

Ну, а если гость, вместо того чтобы слушать объяснение раскрыв рот и затаив дыхание, вначале дернет за косичку соседку, а потом начнет размахивать кепкой перед немигающими глазами совы, то у ученого пропадает желание рассказывать.

Когда же посетитель не задает глупых вопросов вроде: «Дядь, а дядь? Что будет, если пустить сюда к птицам кошку?» — а спрашивает: «Нет ли у ночных птиц эхолокаторов, как у летучих мышей?» — то взыграет тогда сердце ученого, и, расплывшись в улыбке, он тут же выложит все, что знает по этому вопросу. А на прощание пригласит приходить и приходить.

Вот мы и рискнем — примем это приглашение, тем более что мы теперь без пяти минут испытатели природы.

Замечательное место эта Куршская коса. Узкой, два — четыре километра, полосой протянулась она на сто километров. Огромные дюны, похоронившие под своей многомиллионотонной тяжестью замки тевтонских рыцарей, церкви, поселки древних обитателей косы — куршей. И прекрасный лес.

Не было и нет на земном шаре места более популярного среди пернатых путешественников, чем эта коса! Невиданное птичье передвижение идет здесь и весной и осенью. До двух миллионов птиц пролетает над Куршской косой за несколько часов в иной осенний день. Более ста тридцати видов перелетных птиц попадаются здесь.

Птицы, прилетев с нашего севера и северо-востока и из Финляндии, собираются в районе Клайпеды и направляются вдоль косы, а когда минуют ее, то разлетаются веером, каждая по своему маршруту. Птиц, окольцованных здесь, находили и у Каспия, и в Испании, и в Индии, и в Африке, и многих других местах. Многие задерживаются здесь.

Если ехать по косе в сторону Клайпеды, то, не доезжая одиннадцати километров до Рыбачьего, можно увидеть высокие, двенадцатиметровые мачты. Возвышаясь над лесом, они поддерживают рыбацкую сеть — шатер. Шатер этот гостеприимно открыт с одного конца и суживается к другому, где и переходит в рукав. Рукав кончается клеткой достаточно большой, чтобы в ней мог повернуться человек.

Несется стайка скворцов в вдохновенном полете, и не замечает она, что сверху возникла нитяная сетчатая крыша, а по бокам нитяные стенки.

Еще мгновение — и некуда лететь птицам! Мечутся они в ловушке, но назад им хода нет: путь преграждают полотнища, что свисают сверху. Можно, конечно, выбраться, если лететь посредине, где нет полотнищ, но птицы сообразить этого не могут. Рассказывают, правда, про одного скворца, который случайно нашел выход из ловушки, а потом, если видел, что его соотечественники оказывались в плену, залетал к ним в клетку и показывал выход из нее. Но то особая история…

Мечутся в панике по ловушке птицы, и тут заходит в ловушку девушка. Она кричит, машет веткой, и птицы в страхе забираются в узкий конец ловушки, в ее рукав, а через рукав — в клетку. Девушка заходит в клетку. Она ловит птиц, словно они мухи какие-то, а не славные путешественники, надевает им на ножки алюминиевые колечки с номерами, делает запись в журнале — и летите, птицы!

До шести тысяч птиц в день порой обрабатывают таким образом на Куршской косе.

Конечно, нам очень бы хотелось узнать, куда летят пернатые путешественники, и с какой скоростью, и сколько лет живут разные виды, и когда кто пролетает косу. Много интересного рассказали бы орнитологи. И о том, как в 1949 году был пойман на Украине чирок, окольцованный в 1929 году, — двадцать лет прожил он! И как однажды певчий дрозд так перепугался, когда его окольцевали, что дал деру и летел без остановки, так что уже через день оказался у французского города Лиона — полторы тысячи километров проделал он тогда!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: