Владимир Аверченков - Инновационный менеджмент

- Название:Инновационный менеджмент

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1255-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Аверченков - Инновационный менеджмент краткое содержание

В пособии рассматриваются основные подходы к управлению инновационными процессами, включающими создание, освоение и распространение нововведений как возможных факторов развития рыночной экономики. Описана сущность инновационного менеджмента и дана характеристика всех его этапов, начиная от процедур маркетинга, составления бизнес-плана до управления жизненным циклом инновационных проектов на примере их реализации в машиностроении. Даны характеристики современных приемов инновационного менеджмента и приведены сведения о наиболее эффективных организационных структурах инновационной деятельности.

Для студентов вузов машиностроительных специальностей, а также может быть полезно начинающим предпринимателям в области промышленного производства.

Инновационный менеджмент - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

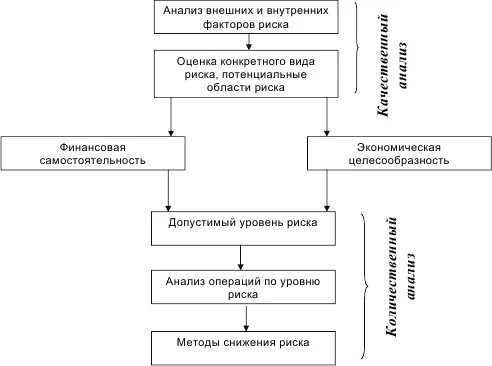

Общую стратегию оценки рисков инноваций можно представить в виде алгоритма анализа риска (рис. 13.1)

Рис. 13.1. Алгоритм анализа риска

При оценке рисков инноваций используют две группы факторов:

– объективные, не зависящие непосредственно от организации (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, режим наибольшего благоприятствия, наличие свободных экономических зон и т. п.);

– субъективные, характеризующие состояние организации (производственный потенциал, технический уровень, специализация, производительность, контакты и кооперативные связи, надежность контрактов и инвесторов и т. п.).

Количественный анализ можно формализовать и подразделить на ряд методов: статистические, аналитические, методы экспертных оценок и методы аналогов (рис. 13.2):

Рис. 13.2 . Методы количественного анализа рисков [10]

Наиболее точным способом оценки рисков является применение статистических методов, и в частности методов статистических испытаний, которые позволяют анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проектов.

В наиболее сложных задачах для формализованного описания неопределенности используют метод Монте-Карло, относящийся к первой группе методов (рис. 13.2). Он основан на применении имитационных моделей. Последние позволяют создавать множество сценариев, учитывающих заданные ограничения на исходные переменные. Метод характерен тем, что он наиболее полно отражает все возможные неопределенности, которые могут возникнуть при выполнении проекта по каждому из возможных сценариев. Через ограничения, заданные в качестве исходных, он позволяет учитывать практически всю информацию, имеющуюся в распоряжении аналитика проекта.

К существенным преимуществам этого метода относится то, что он позволяет получать «интервальные» (а не «точечные») характеристики показателей эффективности проекта.

На практике метод Монте-Карло реализуется только на компьютерах. Используемые при этом стандартные программы позволяют описывать прогнозные модели и рассчитывать достаточно большое число вероятных сценариев. Удачность построения прогнозной модели определяет точность получаемых результатов.

Реализация метода сводится к выполнению следующих этапов:

1) создание прогнозной модели;

2) выявление ключевых факторов, то есть переменных, которые влияют на результаты проекта наиболее существенно и имеют наибольшую вероятность наступления;

3) нахождение распределения вероятности ключевых факторов;

4) выявление корреляционных зависимостей между переменными;

5) генерирование множества случайных сценариев, возможных при заданных ограничениях;

6) статистический анализ результатов эффективности моделирования.

При вычислении распределения вероятности ключевых факторов сначала устанавливают минимальное и максимальное значения, которые, по мнению аналитика, могут принять ключевые факторы, а затем прогнозируют вид и параметры распределения вероятности внутри заданных границ.

13.3. Пути снижения риска в инновационной деятельности

Избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, так как инновации и риск – две взаимосвязанных категории. Для снижения риска в инновационной деятельности могут быть рекомендовано несколько путей:

1) распределение риска между участниками;

2) резервирование;

3) страхование;

4) диверсификация инновационной деятельности;

5) передача риска путем заключения контрактов.

1. Распределение риска между участниками. Принцип распределения заключается в том, чтобы передать максимальную ответственность за риск тому участнику, который лучше всех может его контролировать. Теория надежности показывает, что с увеличением количества параллельных звеньев в системе вероятность отказов в ней снижается пропорционально количеству таких звеньев. Поэтому распределение риска между участниками повышает надежность достижения результатов.

Риск инновационной деятельности, как правило, передается путем заключения следующих типов контрактов:

строительные контракты (все риски, связанные со строительством, берет на себя строительная организация);

аренда машин и оборудования (лизинг);

контракты на хранение и перевозку грузов;

контракты продажи, обслуживания, снабжения (соглашение о снабжении организации материалами, сырьем, необходимыми для реализации инновационного проекта, на условиях поддержания неснижаемого остатка на складе; аренда оборудования, используемого для осуществления проекта, с гарантией его технического обслуживания и технического ремонта; гарантия поддержания производительности/определенных технических характеристик используемого оборудования; договоры на сервисное обслуживание техники, необходимой для инновационной деятельности);

договор факторинга (финансирование под уступку денежного требования – передача организацией кредитного риска позволяет получить 100 % гарантию на получение всех платежей, уменьшая таким образом кредитный риск организации);

биржевые сделки, снижающие риск снабжения инновационного проекта в условиях инфляционных ожиданий и отсутствия надежных оперативных каналов закупок (приобретение опционов на закупку товаров и услуг, необходимых для осуществления проекта, цена на которые в будущем увеличится);

– опцион представляет собой документ, в котором поставщик гарантирует продажу товара по фиксированной цене в течение определенного срока; приобретение фьючерсных контрактов на закупку растущих в цене товаров; фьючерс представляет собой соглашение о поставке товара в будущем, в котором унифицированы практически все условия, в частности качество, упаковка и маркировка, порядок рассмотрения споров и т. д.).

2. Резервирование. Резерв всегда повышает надежность функционирования системы, так как при отказе элемент может быть заменен из резерва. Величина резерва должна быть равна или превышать величину колебания параметров системы во времени. В этом случае затраты на резервы должны всегда быть ниже издержек (потерь), связанных с восстановлением отказа.

3. Страхование. Страхование риска есть, по существу, передача определенной степени риска страховой компании. Поскольку с увеличением роста риска сумма ставок страхования растет, то страховой компании выгодно страховать события при незначительном проценте оплаты риска. Производят страхование от несчастных случаев, сохранности грузов при транспортировании, сохранности оборудования, общей гражданской ответственности по рискам строительных организаций и т. п.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: