Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Название:Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] краткое содержание

Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Военачальником большой культуры и образованности, провидевшим ход будущих боев и сражений, был Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский. Будучи заместителем наркома по военным и морским делам и заместителем Председателя Реввоенсовета СССР, он много сделал, чтобы Красная Армия оснащалась современным оружием и имела передовую военную теорию. Незадолго до трагической гибели, 6 мая 1937 года маршал писал в газете «Красная звезда» о преодолении отживавших тенденций: «Прежде всего пришлось столкнуться с теорией „особенной“ маневренности Красной Армии — теорией, основанной не на изучении и учете нового вооружения как в руках наших возможных врагов, так и в руках советского бойца, а на одних лишь уроках гражданской войны, на взглядах, более навеянных героикой гражданской войны, чем обоснованных ростом могущества культуры, ростом крупной индустрии социалистического государства, а также ростом вооружений армий наших возможных противников из капиталистического лагеря».

Знаменательно, что М. Н. Тухачевский вместе с наркомом тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе был инициатором создания в 1933 году Реактивного научно-исследовательского института, который объединил усилия энтузиастов ракетного дела и поставил на твердую государственную основу разработку теории и практики «ракетного летания». «Мы уверены, — говорил в те годы еще очень молодой конструктор ракет Сергей Павлович Королев, — что в самом недалеком будущем ракетное летание разовьется и займет подобающее место в системе социалистической техники». Военачальнику нужно было обладать выдающимися качествами, чтобы в зародыше ракетного дела, в опытах исследователей-общественников увидеть — пусть неясно, как сквозь плотную завесу, — огромную ценность тех опытов и встать на сторону последователей Константина Эдуардовича Циолковского. Циолковского называли мечтателем, а смысл этого прозвания был в те времена не только романтический, приподнятый. Многим глухой калужский старик казался просто чудаком, забавлявшим себя и людей заманчивыми сказками.

Руководитель Реактивного института Иван Терентьевич Клейменов ездил к Циолковскому за советом, рассказывал о планах, вместе с великим ученым условились о терминах, которые будут применяться в ракетостроении.

За два года до создания Реактивного института у нас был опробован ракетный противотанковый снаряд на твердом топливе. В 1933 году были запущены первые две ракеты на жидком топливе, двигатели для которых изобрел Фридрих Артурович Цандер. В последующие годы советская ракета поднималась на высоту 3 километра — выше немецких и американских ракет того времени.

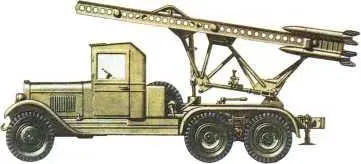

Боевые машины реактивной артиллерии: вверху — БМ-13, внизу — БМ-31. На первых машинах была заводская марка «К», она и дала повод назвать грозное оружие «катюшей».

Залп «катюши».

Реактивная артиллерия

Создавались тогда же 82-миллиметровые ракеты для запуска с истребителей по самолетам противника и ракеты калибром 132 миллиметра для бомбардировщиков. Первые стрельбы боевыми ракетами провел с истребителя летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи. Особенно напряженно проходили опытные стрельбы в 1937 году. Казалось, уже все найдено, все придумано, но удачные запуски сменялись неудачными. Устройства для запуска ракет, находившиеся под крыльями, имели большое лобовое сопротивление и снижали скорость самолета. В холодную погоду ракеты летали хуже, чем в теплую. Бывало, что застревали, не вылетев, или кувыркались в воздухе. И все же настойчивые исследователи продвигались к цели. Наградой им за бессонные ночи, за дни, полные труда и тревог, было успешное применение авиационных ракет в боях на Халхин-Голе.

Под вечер 20 августа 1939 года, поддерживая наступавшую пехоту и танки, пять истребителей И-16 атаковали группу японских истребителей. Атака была необычной — по самолетам врага с расстояния в 2 километра наши летчики выпустили по 8 ракет, всего 40. Японцы, не приняв боя, ушли от невиданной опасности. Два вражеских истребителя на глазах нашей пехоты загорелись и упали. 21 августа истребители-ракетоносцы сбили 2 японских бомбардировщика и один истребитель. Всего группа по главе с летчиком-испытателем Н. И. Звонаревым сбила ракетами 13 вражеских самолетов. Эта чертова дюжина подтверждала, что у Красной Армии появилось новое грозное оружие.

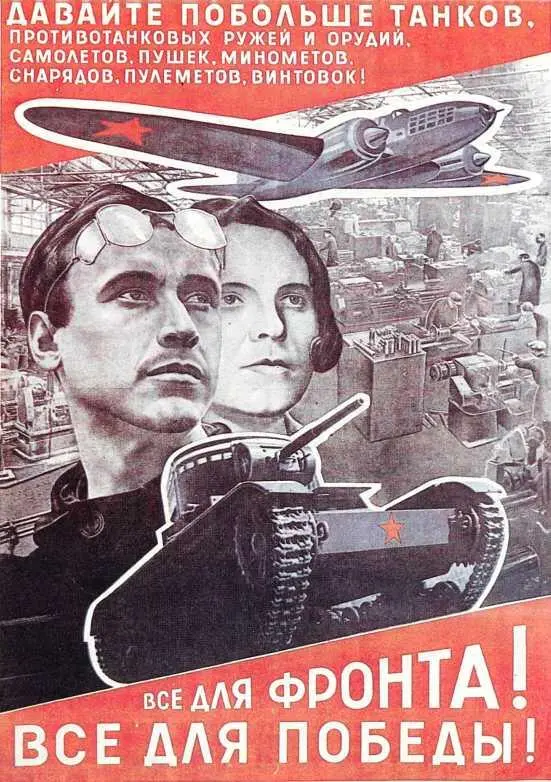

Взамен сгоревших танков, сбитых самолетов тыл давал фронту новые машины. Плакат Л. Лисицкого.

Еще в 1933 году конструкторы Б. С. Петропавловский и Г. Э. Лангемак — оба участники гражданской войны, артиллеристы — высказали мысль о запуске авиационных ракет с наземных установок. То был первый шаг на пути к «катюшам». Реактивный институт занимался доводкой снарядов для «катюш» и разработкой тяжелых ракетных снарядов (PC) М-30 и М-31 калибром 300 миллиметров, способных разрушать прочные укрепления. Конструкторы И. И. Гвай, В. Н. Галковский, А. П. Павленко, Ю. А. Победоносцев, А. С. Попов создали пусковые установки, имевшие 16 направляющих, на которых находились ракетные снаряды М-13 калибром 132 миллиметра, весом 42,5 килограмма. Наибольшая дальность стрельбы была 8 километров. Полк, вооруженный «катюшами», за 8—10 секунд обрушивал на врага 384 снаряда общим весом 16 тонн, надежно поражая площадь почти в сто гектаров.

Летом 1942 года на фронт начнут поступать тяжелые гвардейские минометы — пусковые станки, заряжавшиеся ракетными снарядами весом по 72,5 или 92,5 килограмма. Позже будут созданы и подвижные установки для стрельбы этими 300-миллиметровыми снарядами — БМ-31-12. Дальность полета снаряда М-30 составляла 2700 метров, снаряда М-31 — 4300 метров.

В грунте средней твердости тяжелый эрэс выкапывал воронку глубиной 2,5 метра и шириной до 5 метров. За один залп бригада тяжелых гвардейских минометов выпускала 1152 снаряда общим весом свыше 100 тонн.

Другим важнейшим направлением работы реактивщиков было конструирование реактивных двигателей для самолетов. Наш опытный реактивный истребитель «миг» был поднят летчиком-испытателем Г. Я. Бахчиванджи в 1942 году, на месяц раньше того, как это было сделано в Германии.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/1086424/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej.webp)