Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Название:Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] краткое содержание

Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В годы первых пятилеток советский народ энергично осваивал свои богатства за Полярным кругом и Северный морской путь, пролегавший во льдах холодных морей. Конечно же, Север нуждался в военной защите, в военно-морском флоте. Незамерзающий порт Мурманск на Кольском полуострове был связан со страной железной дорогой. Правительство решило проложить на Север еще и дорогу водную. Всего за 20 месяцев был построен Беломорско-Балтийский канал, давший возможность судам ходить из моря Балтийского в Белое море и обратно. Если прежде судам, чтобы попасть из Ленинграда в Архангельск, нужно было, огибая Скандинавский полуостров, идти 5167 километров, то путь, сокращенный каналом, составлял 1248 километров. К тому же этот короткий путь был в своих берегах, а не у германского берега. В начале августа 1933 года с Балтики в Мурманск по новому каналу пришли эсминцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган» и «Смерч», подводные лодки «Декабрист» и «Народоволец». Месяцем позже — эсминец «Карл Либкнехт», сторожевой корабль «Гроза» и подводная лодка «Красногвардеец». Эсминцы были модернизированными кораблями еще дореволюционной постройки, подводные лодки были тоже не самые совершенные, но все вполне боеспособные. Из них составлялось ядро нашего нового флота — Северного. В 1939 году по каналу прошли на Север 4 эсминца и 10 подводных лодок. В годы войны Северный флот доблестно воевал с флотом фашистской Германии.

Среди строителей флота особо почетное место у Героя Социалистического Труда академика Алексея Николаевича Крылова. Когда свершилась Октябрьская революция, он уже был ученым с мировым именем, автором выдающихся исследований в математике, механике, кораблестроении. В России его известность началась со времен русско-японской войны, тогда составленные им «таблицы непотопляемости» сослужили хорошую службу в боях русских кораблей с японскими. Советское правительство в 1919 году поручило Алексею Николаевичу возглавить Морскую академию. С тех пор вся его жизнь была отдана служению социалистической Родине. Рядом с ним работали академик Юлиан Александрович Шиманский, академик Валентин Львович Поздюнин, член-корреспондент Академии наук Петр Федорович Папкович — эти выдающиеся ученые строили крейсеры и линкоры еще для российского флота, а потом, вместе с молодыми товарищами, создавали флот Советской страны.

Алексей Николаевич Крылов умер на восемьдесят втором году жизни, осенью победного 1945 года, оставив нашему кораблестроению и судостроению плеяду выдающихся морских ученых, инженеров, конструкторов, изобретателей. В день восьмидесятилетия президиум Академии наук СССР приветствовал его такими словами:

«Академия чтит в Вас замечательного русского человека, большого ученого и горячего патриота. Принадлежа по своему происхождению к славному кругу передовой русской интеллигенции прошлого века, давшей Сеченова и Ляпунова, Вы продолжили и умножили лучшие их традиции. Оригинальный ум, глубокий и ясный, сочетается в Вас с исключительными практическими дарованиями. Вы с поразительной силой показали всей своей деятельностью единство науки и жизни, значение науки в ее приложениях, роль науки в росте могущества нашей Родины. Математика и механика, астрономия, физика и геофизика, история науки обязаны Вам классическими работами, одинаково ценными для теоретика и практика и глубоко оригинальными.

Особенно велико значение Вашей деятельности для нашего Военно-Морского Флота. Вы приложили глубокие научные методы к теории корабля, к кораблестроению, к теории морских приборов и научили практиков пользоваться этими достижениями науки. Велик Ваш вклад в дело подготовки нашей обороны и велика благодарность нашей Родины».

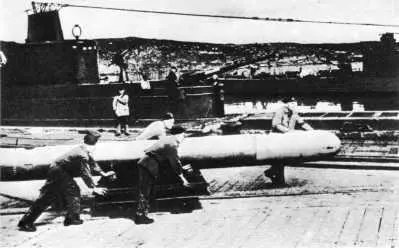

Торпеды — главное оружие подводников. Запас их в лодке небольшой, и надо бить наверняка. Лодка «С-104» одним залпом потопила транспорт, противолодочный корабль и тральщик противника .

Исследователи атомного ядра

Рассказывая о деятельности советских ученых и конструкторов перед Великой Отечественной войной, мы в основном касались работ, которые были прямо связаны с нуждами армии и флота. У нас в стране широко велись и фундаментальные исследования в различных науках. Что было, как потом окажется, невероятно важным, исследовалось атомное ядро. Дело было настолько новое, что даже специалисты еще не могли предположить, что ждет науку впереди. Ясно было одно: человечество на пороге какого-то величайшего открытия. Вот что рассказывал о том времени Анатолий Петрович Александров, трижды Герой Социалистического Труда, академик, директор Института атомной энергии имени И. В. Курчатова.

«Время шло, и 1932–1933 годы привели к новым крупнейшим открытиям в физике — к открытию позитрона и нейтрона. Сразу стало ясно, что незаряженная частица — нейтрон — может коренным образом изменить… все основные представления о поведении и строении атомных ядер. Конечно, в те годы еще и мыслей не могло быть о ядерном оружии или ядерной энергетике, но в физике ядра открылись новые крупные проблемы и интересные задачи для исследователей. И. В. Курчатов [7] Курчатов И. В. — трижды Герой Социалистического Труда, академик, организатор и руководитель работ в области атомной энергии в СССР.

решил оставить все прежние направления работы и заняться ядерной физикой…

Курчатов всегда славился среди нас своими организаторскими талантами. Мы называли его „Генерал“… В новой обстановке он сразу фактически возглавил всю группу ядерных лабораторий, связался с Радиевым институтом, стал вместе с аборигенами (старыми сотрудниками Ленинградского Физтеха) строить циклотрон, закрутил вместе с Синельниковым работы в Харьковском физико-техническом институте, с Алихановым в Ленинградском политехническом и в других местах…

Наш Физико-технический институт в это время переживал большие сложности. Институт передавали то в одно ведомство, то в другое, а сам он проходил период бурного роста и образования новых направлений. В конце концов это привело к возникновению „Комбината Физтеха“, а потом к выделению Института химической физики (Н. Н. Семенов), Электрофизического института (А. А. Чернышов) и к образованию дочерних институтов, таких, как Акустический институт в Ленинграде (Н. Н. Андреев), Физтех в Харькове (К. Д. Синельников), Физтех в Свердловске (И. К. Кикоин), институты в Томске (П. С. Тартаковский) и в Днепропетровске (Г. В. Курдюмов). Очень сложно было в то время развивать в Физтехе работы по ядерной физике. В 1936 году на сессии Академии наук наш институт критиковали за то, что в нем ведутся „не имеющие практической перспективы“ работы по ядерной физике. Сейчас даже трудно представить себе, что это происходило всего лишь за 2–3 года до открытия деления урана и обнаружения при этом вылета нейтронов из ядра, когда всем физикам стало ясно, что возникла перспектива использования ядерной энергии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/1086424/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej.webp)