Орест Верейский - Рассказы литературоведа

- Название:Рассказы литературоведа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Орест Верейский - Рассказы литературоведа краткое содержание

Чтобы не возникло недоумения, когда происходили описанные в книге события, надо сказать, что расшифровка таинственных инициалов и поиски утраченного портрета относятся еще к 30-м годам (впервые напечатаны эти рассказы в 1938 и 1947 годах). Встреча с «земляком Лермонтова» и командировка в Актюбинск — год 1948. Астрахань — 1930-й. Путешествие по дорогам Кавказа, о котором рассказано в «Подписи под рисунком», — лето и осень 1952-го. Сообщение о тагильской находке получено было весной 1954 года. Дата первой поездки в Западную Германию — 1962-й, второй — 1967-й. Поиски на Украине — это лето 1962-го и начало 1963-го (потом — работа в архивах). История с записками Завелейского охватывает в общей сложности около восемнадцати лет (1950–1968).

Прежде чем положить эти истории на бумагу, автор многократно рассказывал их в своих литературных концертах, выступал с ними по радио и по телевидению. А это, в свою очередь, открывало перед ним пути к новым поискам.

Рассказы литературоведа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— А что вы, собственно, хотите узнать? — спрашивают у меня.

Я объясняю:

— С мундиром все уже выяснил. Теперь помогите опознать изображенную на портрете личность: Лермонтов, в конце концов, или не Лермонтов?

— Знаете что, — говорят, — посоветуйтесь с Сергеем Михайловичем.

Может быть, он и возьмется. Уж если он даст заключение — ваши сомнения будут разрешены.

— А кто такой Сергей Михайлович?

— Как? Вы не знаете? Это профессор Потапов! Ученый с мировым именем, один из основоположников русской криминалистики, лучший знаток судебной фотографии, создатель научного почерковедения, высший авторитет в области криминалистической идентификации! Он, кстати, любит разные сложные, запутанные вопросы и, вероятно, заинтересуется вашим портретом…

— Сергей Михайлович, можно к вам?

И вводят меня в кабинет.

За столом — пожилой человек, с волосами, гладко зачесанными наверх, с крохотной седой бородкой. На спокойном, умном лице — карие глаза, живые и быстрые.

Представили меня ему. Выслушал он мою просьбу внимательно, рассматривал портрет пристально, тонким голосом задавал вопросы. Наконец обратился к сотрудникам.

— Попробуем применить к данному случаю учение об идентификации на основе словесного портрета, — сказал он. И мне — Попрошу вас доверить нам этот портрет, прислать репродукции со всех имеющихся изображений этого же лица и дать месяц сроку.

Выходим из кабинета, я спрашиваю:

— Что он собирается делать?

Мне объясняют:

— Учение об идентификации, которое Сергей Михайлович решил применить для вашего случая, построено на основе словесного портрета. Это учение доказывает, что если на сличаемых изображениях представлено одно и то же лицо, то при совпадении двух устойчивых точек лица сами собой должны совпасть и все остальные точки. Если же они не совпадут, то, следовательно, это — изображение разных людей, ибо изображения разных людей, как доказывает криминалистика, не совпадают и не могут совпасть. Фотографические изображения сличаются часто, но живописные портреты — впервые.

Прощаемся — жмут руку:

— Можете спать спокойно. Раз взялся сам — через месяц точно будете знать: да или нет.

Ответ профессора Потапова

Прошел месяц. И вот мне вручают пакет и письмо на мое имя. Разрываю конверт, и первое, что вижу, — заглавие:

МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА С М. ПОТАПОВА…

Я не знаю еще приговора, но судьба моя уже решена. С глубоким волнением начинаю читать строки этого документа.

С целью осуществления попытки решить поставленный вопрос путем сравнения признаков лица… с имеющимися образцами несомненных изображений Лермонтова, — читаю я, — были рассмотрены существующие репродукции с его известных портретов…

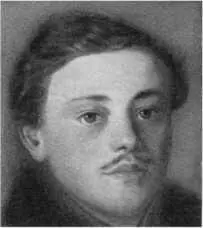

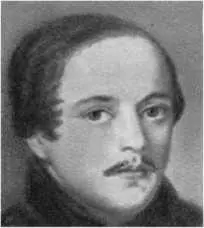

Из присланных ему репродукций профессор Потапов выбрал фотографию с миниатюры, написанной в 1840 году художником Заболотским, на которой Лермонтов изображен в том же повороте, что и на «вульфертовском» портрете. Эти изображения Потапов решил сличить. Прежде всего он довел их до равной величины, заказав с них такие фотографии, чтобы расстояние между двумя устойчивыми точками лица было на них совершенно одинаковое. В качестве масштаба для обеих фотографий он взял расстояние между окончанием мочки уха и уголком правого глаза на портрете Заболотского. Когда лица на портретах стали одинакового размера, по ним изготовили два крупных диапозитива — пересняли изображения на стеклянные пластинки.

При наложении этих диапозитивов один на другой и рассматривании их на просвет… — читаю я…

Очевидно, они в пакете. Разрываю бечевку, торопливо скидываю крышку с коробки, осторожно вынимаю из нее два темных стекла — диапозитивы, о которых пишет Потапов.

Поднимаю их к свету. На одном — увеличенная миниатюра Заболотского, на другом — уменьшенный «вульфертовский» портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончания мочек ушей… совмещаю уголки глаз…

А. Беру «вульфертовский» портрет…

Б. Накладываю на него портрет Заболотского…

А. Б. Совмещение обоих портретов: Лермонтов — самый похожий!

И — чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино, в новый — третий — портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши!.. Не совпали только прически, да левую щеку на портрете Заболотского ободком облегает щека «вульфертовского» портрета. Но разве прически и полнота щек относятся к устойчивым признакам? И еще прежде чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод:

…следует высказать мнение, что доставленный тов. Андрониковым портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова.

«Какая радость, — думаю я. — Какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов!»

Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось.

И я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд «вульфертовского» портрета сделался пристальным и сосредоточенным и, кажется, устремлен теперь прямо на вас.

Какое счастье, что оба художника были верны натуре! Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника.

Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложенный мною вопрос — это ответ и тем, кто не узнаёт Лермонтова на новом портрете.

Результаты достигнуты не случайно. Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи. Криминалисты применили к портрету свои точные методы, и если бы мне не помог Яков Иванович, то Сергей Михайлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]](/books/1098085/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera.webp)