Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]

- Название:Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] краткое содержание

Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Белокаменный Кремль Москвы при Дмитрии Донском. Рисунок Ап. Васнецова, 1922 г.

Кому приходилось видеть слияние речек, текущих по разным угодьям, тот, верно, запомнил, как разных оттенков вода сливается в одном русле. Не торопясь, перемешивается она, чтобы стать в полном смысле единой рекой. Так у города Москвы сливались реки и речки, ручьи и ручейки различных говоров славяно-русского языка. Оканье из Суздаля, аканье из Рязани, цоканье — «ц» вместо «ч» — из Пскова… Рядом текли, и тоже не без влияния, речевые струи финно-угорских народностей, издревле живших в согласии с владимиро-суздальцами, и струи тюркского языка, известного по связям с половцами. Но это не все еще. Свои оттенки продолжали вносить языки Византии и Болгарии, чьи церковные и светские книги в переводах ходили на Руси. Сильным родником, бьющим посредине широкого плеса, на котором сливались речевые потоки, были московские учреждения, рассылавшие в разные концы обширных земель распоряжения, сообщения, грамоты… Так, в сложнейшем сплетении потоков, высветляясь в долгом пути, рождался могучий, звучный русский язык.

Перечисляя причины возвышения Москвы, мы не можем не отметить особое место во всей Руси самого Владимиро-Суздальского княжества. Начало ему дали еще в VIII веке поселения кривичей и словен новгородских. Его ранняя связь с Киевским государством выражалась только в уплате дани и участии воинов в общих больших походах, таких, как поход на Царьград. Потом связи с Киевом упрочились. Владетелем тех земель был Владимир Мономах, он построил крепость Владимир на реке Клязьме, а сына Юрия, прозванного впоследствии Долгоруким, посадил князем в Суздале. При Долгоруком выросли в том краю новые крепости-города: Коснятин, Переяславль-Залесский, Юрьев Польский, Димитров и город с великим будущим — Москва. Сын и преемник Долгорукого Андрей Боголюбский тоже вел градостроительство. Украшенный многими зданиями, мощно укрепленный Владимир он сделал столицей княжества.

Больше того, Андрей Боголюбский велел считать центром Русской земли не Киев, а свой стольный Владимир. Суть не в том, правильно или неправильно этот князь распределял места городам. Важен сам факт такой переоценки, он свидетельствовал о силе Владимиро-Суздальского княжества, о его выдающейся роли в делах и жизни всей Руси. Сила княжества — духовная, хозяйственная, военная — передавалась Москве; Москва росла подобно тому, как растет крепкий, жизнестойкий побег на мощном корне.

Есть пословица: «Москва не сразу строилась». На самом деле не сразу. С 1147 года, с первого упоминания в летописи, она почти двести лет — до возведения Успенского собора — была деревянная: и княжеские хоромы, и дома ремесленников, лавки и амбары купцов, и крепостные стены Кремля — все из стволов ели, сосны, дуба. В 1367 году, при князе Дмитрии, еще не назвавшемся Донским, обнесли Кремль стеной из белого камня. С тех пор и пошло: «Москва белокаменная».

Белые стены оградили треугольник, образованный Москвой-рекой и впадавшей в нее речкой Неглинной. Со стороны Москвы-реки стену поставили вплотную к воде, чтобы у врага не было места на суше, откуда он мог бы штурмовать укрепление. Белые стены хорошо послужили москвичам. Их трижды осаждало войско монголо-татар, дважды — литовского князя Ольгерда, и ни разу за сто лет белокаменные не подвели оборонявшихся.

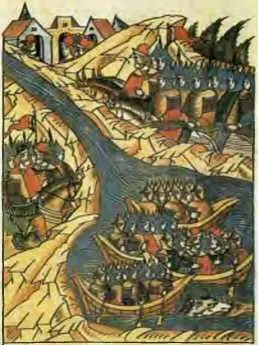

Войско Мамая переправляется через Волгу, чтобы двинуться к владениям Москвы. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.

Но не за оборону князь Дмитрий Иванович получил звание Донского. Он получил его за наступление. В средние века почти все войны на западе и на востоке сводились к обороне городов и взятию их. Дмитрий Донской как полководец ставил себе задачей иное — уничтожение неприятельского войска: если враг потеряет войско, то ему и город осаждать будет нечем.

Великим князем московским Дмитрий стал девяти лет от роду. Умер его отец, князь Иван Красный, и мальчик, обремененный таким титулом, остался почти без родственников, с маленьким двоюродным братом Владимиром, князем серпуховским.

Чувствуя приближение смерти, отец просил митрополита Алексия быть настав ником при Дмитрии. Митрополит обещал не оставить мальчика в беде. Поклялись служить ему всей правдой московские бояре и воеводы.

Они сдержали обещание, хотя сделать это было очень трудно. Старые князья из других городов Владимиро-Суздальской Руси один за другим ездили в Сарай, чтобы выпросить себе ярлык на большое княжение. «Дмитрий мальчишка, какой из него великий князь!..» В Золотой Орде в ту пору ханы враждовали между собой. То воцарялся один, то другой, то третий. И заветные ярлыки, случалось, получали одновременно два русских князя на княжение в одном и том же городе. В опасное, трудное путешествие в Орду отправился митрополит Алексий. Он вернулся с подтверждением прав Дмитрия. А московские воеводы успокаивали противников своими средствами — ходили на них ратью. В результате власть малолетнего князя Дмитрия, а точнее, Москвы распространилась еще на три княжества — Ростовское, Галицкое, Стародубское.

Больше других противились росту Московского княжества князья Твери и Рязани. Оба сильные. Но не настолько сильные, чтобы одолеть московские дружины. Два князя старались натравить на Дмитрия ханов. «Смотрите, Москва стала такой крепкой, что и вам с ней не справиться. Спохватитесь, да поздно будет».

Тверской князь Михаил, пользуясь родством с литовскими князьями, звал их в поход на Москву, обещая хорошую долю из общей добычи.

Тучи сгущались вокруг Московского княжества. Казалось, что дело объединения Руси кончится на половине дороги. К тому же началась эпидемия какой-то болезни. Она опустошала города и села не хуже иноземных завоевателей. «…И не успевали живые мертвых погребать». Беда одна не приходит. Прибавилась двухлетняя засуха. Посевы высохли. Горели леса. Бушевали пожары в деревнях и городах. Люди голодали. «И был страх и ужас на всех людях и скорбь великая». А тут еще беспрерывные стычки с соседями…

Семь лет длилась борьба Москвы с Тверью. Дважды за эти годы князь Ольгерд с литовской и тверской ратями подходил к белым стенам и оба раза отступал, посрамленный. Было много схваток в поле — тоже неудачных для Литвы и Твери. После каждого поражения тверской князь подписывал мир с Москвой, но нарушал его. А князь Дмитрий Иванович к тому времени возмужал, талант полководца в нем окреп, воинское умение отточилось в походах. Прибавилась решительность. В 1375 году двадцатипятилетний Дмитрий выступил из Москвы с сильным войском и, заняв ряд городов Тверского княжества, осадил саму Тверь. На помощь осажденным поспешили литовцы, но вернулись восвояси, узнав что у москвичей сильное войско. Тверской князь снова запросил мира. По новому договору Тверь безоговорочно подчинялась Москве. И что было особенно важно, тверской князь дал обязательство вместе с Москвой бороться против Орды. Уладились отношения с Литвой: князь Ольгерд в знак наступившего мира и дружбы выдал свою дочь Елену замуж за князя Владимира Андреевича серпуховского — двою родного брата и соратника Дмитрия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]](/books/1101416/anatolij-mityaev-vetry-kulikova-polya-rasskazy-o-vo.webp)

![Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/1086424/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej.webp)

![Анатолий Митяев - Подвиг солдата [Рассказы]](/books/1101372/anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy.webp)