Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]

- Название:Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] краткое содержание

Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

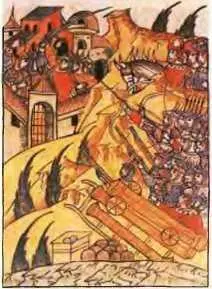

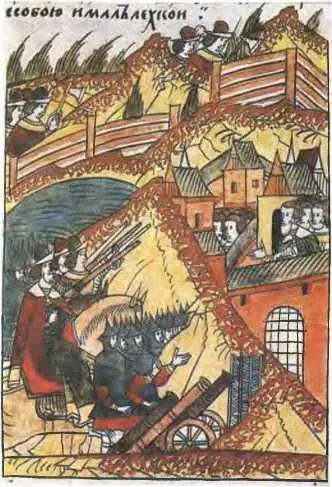

Осада Казани войсками Ивана Грозного. Старинная миниатюра.

Пернач — холодное оружие русского воина, XVI в.

Бердыши — оружие русской пехоты, XVI в.

Еще только замышляя этот поход, Иван Грозный отправил в Углич городельца, говоря современным языком — военного инженера, Ивана Григорьевича Выродкова. Под начало Выродкову были даны тысячи крестьян — лесорубов и плотников. Их можно назвать саперами, так как исполняли они военное дело: валили в угличских лесах сосны и ели, тесали их, возводили на волжском берегу семибашенную крепость. Бревна башен, стен, ворот переметили, спустили на воду, связали в плоты и погнали вниз по Волге. Зная, как Ивану III послужил его Иван-город на Нарве, Грозный решил построить подобный на Волге, против Казани. Крепость Грозного поначалу тоже называлась Иван-городом, потом уж ее переименовали в Свияжск.

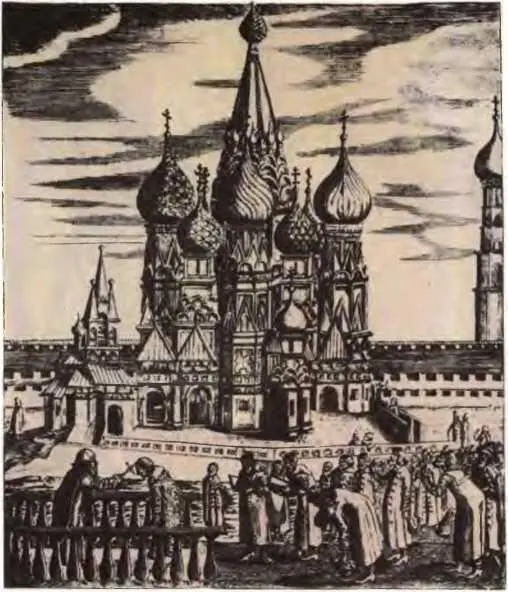

Храм Василия Блаженного в Москве — выдающийся памятник русского зодчества. Сооружен в 1555–1560 гг. зодчим Посником Яковлевичем Бармой в честь победы над Казанским ханством. Старинная гравюра.

Иван Грозный. Старинный рисунок.

Колчан со стрелами, сабля с ножнами служилого дворянина.

Кажется, такое долгое, кропотливое дело! Нельзя ли было обойтись без плотов? Нет. Иван-город нарвский строился на русской земле, а этот надо было возводить во владениях хана. Противник не дал бы ни часу спокойного времени строителям, масса народу погибла бы на работах. А так, тронувшись в путь весной 1551 года, летом крепость доплыла до места, до впадения в Волгу реки Свияги, и меньше чем за месяц встала на господствующей над местностью горе. Крепость постоянно расширяли, добавляли к ней новые сооружения, она надежно служила своему гарнизону. И не только гарнизону. Свияжск стал центром, куда стекались люди, недовольные и казанским ханом, и его турецкими властителями. С постройкой Свияжска все нерусское население правого берега Волги перешло в подданство московскому царю.

Русское войско, опираясь на крепость-городок Свияжск, осадило Казань. Взрывами сильных пороховых зарядов разрушили важную для обороны башню противника, а затем, когда город отказался сдаться, разрушили таким же взрывом часть стены. После трудного штурма Казань сдалась.

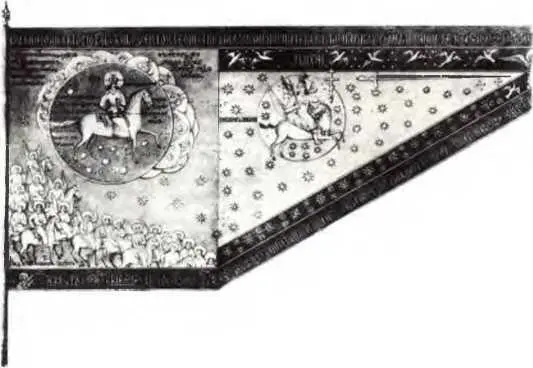

«Великий стяг» Ивана Грозного. Старинная литография.

Казанское, вскоре и Астраханское ханства были присоединены к Русскому государству.

Лишь после этого Грозный повел войско в Ливонию.

Почему, считая главным делом выход к Балтийскому морю, Иван Грозный прежде предпринял военные действия в противоположном краю? В Казани и Астрахани были мурзы, которые хотели сближения со своим русским соседом. Но как только ханом становился сторонник дружбы с Русским государством, по приказу из Турции его смещали, заменяли каким-либо крымским ханом. И тогда возобновлялись набеги на русские земли с разорением деревень и городов, с угоном людей в полон. Несомненно, пойди русские войска на северо-запад, Москва подверглась бы опасному нападению с востока. Готовясь к трудной войне за выход к Балтийскому морю, Иван Грозный обезопасил тыл Русского государства. Это было и завершением давней борьбы с двумя из многочисленных преемников Золотой Орды — с Казанским и Астраханским ханствами.

Осада города во владениях литовского князя. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.

Войско Ивана Грозного вошло в земли Ливонского ордена.

Существует в военном деле закономерность: успех той стороны, которая применяет на войне или новое оружие, или новые приемы боя, тогда как противник продолжает уповать на старое, привычное. Германские дворяне, поселившиеся среди враждебных им латышей и эстонцев, построили города-крепости и замки, стены которых были неприступны для восстававших крестьян. Да и для воинов, вооруженных копьем и луком, они были тоже почти неприступны. Высокомерные и надменные рыцари не захотели учесть того, что огнестрельное оружие совершенствуется, что пушечные ядра уже способны разворотить крепостную стену, а выстрелом из пистолета можно пробить латы. Имея хорошую осадную артиллерию, русские брали ливонские крепости одну за другой. Пала после бомбардировки и штурма Нарва. За ней последовал Дерпт, затем Мариенбург, пала самая важная крепость рыцарей Феллин. У города Эрмес в полевом сражении войско ордена потерпело сокрушительное поражение. Латыши и эстонцы, коренное население тех мест, встречали русских как освободителей. Ливонцы же были охвачены страхом и растерянностью. Многие замки и города сдавались без боя.

В Ливонии жил священник Балтазар Руссов. Почитаем строки из его хроники, из его записей о том времени. Они помогут яснее представить, что и как происходило. Нарисуют они для нас и портрет немецкого дворянина: «Московит начал эту войну не с намерением покорить города, крепости или земли ливонцев, он хотел только доказать им, что он не шутит, и хотел заставить их сдержать обещание (не посягать на русские земли и уплатить денежный долг за 50 лет).

…Русский подошел к Нарве с войском и сильными военными снарядами. Так как ливонская Нарва лежала очень близко к русской земле и только речка разделяла их, то русский с той стороны речки из собственной земли обстреливал Нарву, бросал бомбы и ядра. Тогда начался большой пожар в доме одного цирюльника, этот пожар сжег весь городок Нарву. При этом же пожаре московит взял приступом Нарву. А граждане, видя, что все потеряно, отступили со своими женами и детьми в замок и вели оттуда переговоры с русскими о позволении уйти со всем, что у них еще было. Русские обещали им свободный пропуск и исполнили свое обещание. И так московит завоевал и добыл город Нарву и замок 12 мая 1558 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Митяев - Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков]](/books/1101416/anatolij-mityaev-vetry-kulikova-polya-rasskazy-o-vo.webp)

![Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/1086424/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej.webp)

![Анатолий Митяев - Подвиг солдата [Рассказы]](/books/1101372/anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy.webp)