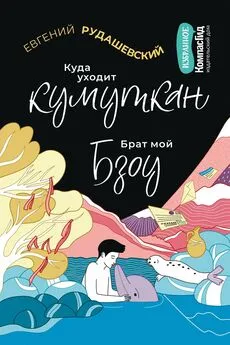

Евгений Рудашевский - Куда уходит кумуткан. Брат мой Бзоу

- Название:Куда уходит кумуткан. Брат мой Бзоу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-00083-768-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Рудашевский - Куда уходит кумуткан. Брат мой Бзоу краткое содержание

В повести «Куда уходит кумуткан» семиклассники Максим, Аюна и Саша живут на окраине Иркутска. Они увлечены игрой в дворовые войны, нападения орков и старинные шаманские проклятия. Суровую игру постепенно сменит ещё более суровая реальность. Ребят ждут испытания на льдах Байкала, где они останутся без помощи взрослых и будут спасать беззащитных детёнышей нерпы.

В повести «Брат мой Бзоу» дружат семнадцатилетний рыбак и морской дельфин. Их общение, поэтично описанный быт Абхазии и тонко стилизованный язык – словно из древней мудрой притчи. Абхазы живут по законам и традициям многовековой давности, возделывают землю мотыгой, а в центре их летней кухни горит настоящий очаг. Однако на дворе 1980 год – Советский Союз ввёл войска в Афганистан, и жизнь героев изменится навсегда.

«КомпасГид. Избранное» – серия переизданий наших лучших текстов. Писатель Евгений Рудашевский – лауреат премий им. В. П. Крапивина, «Книгуру», «Золотой Дельвиг». В 2013 году премией «Книгуру» была отмечена именно повесть «Брат мой Бзоу», а в 2017 году в короткий список премии попала повесть «Куда уходит кумуткан».

Куда уходит кумуткан. Брат мой Бзоу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Максим знал и другие истории. В этом не было ничего удивительного. Вернувшись из Антарктики, дедушка изучал байкальских нерп и даже построил в Иркутске нерпинарий. Там несколько лет проработали и мама Максима, и его дядя. Поругавшись с дедушкой, они уволились, но о любви к животным не забыли. Мама устроилась администратором в приют для бездомных собак, а дядя – ветеринаром в иркутский цирк.

Максим и сам мечтал работать с животными. Только не мог определиться с какими. В первом классе подумывал о морских свинках. В пятом – о китах. Теперь, в седьмом, склонялся к дрессировке морских львов.

В декабре, заболев воспалением лёгких, Максим лежал в кровати, прислушивался к своему разгорячённому телу и говорил Аюне, своей сводной сестре, что представляет себя Тюлькой, шептал ей о таинственных куполах Антарктики. Ребята и не подозревали, что через несколько месяцев сами станут участниками не менее увлекательной истории, что она случится на весенних каникулах среди заснеженных льдов Байкала. Вот только рассказывать её одноклассникам и писать о ней сочинения они не захотят.

Семья Савельевых

Родители Максима разошлись ещё до его рождения. Отчество – единственное, что осталось ему от отца, и оно Максиму совершенно не нравилось. Панкратович. Имя Панкрат казалось ему необычайно глупым.

– Хорошо хоть, фамилия мамина, – жаловался он другу Саше. – «Савельев» звучит прилично.

Саша соглашался, и они с Максимом выдумывали страшные фамилии, которые могли достаться ему от отца. Больше всего им нравился вариант «Японакабасеткин». Настоящей фамилии отца Максим не знал.

Мама говорила, что он напрасно возмущается, в их семье встречались имена и похуже Панкратовича.

Семья у Максима была большой. Его генеалогическое древо получилось самым разветвлённым из всех сорока древ в классе. Это отметил даже учитель истории.

Ветвь дедушки, Виктора Степановича, была длинной, до четвёртого колена. Она начиналась с Петра Ивановича – прапрадедушки Максима. Он родился в 1886 году и всю жизнь работал волгарём, то есть судовым рабочим на грузовых баржах, ходивших по Волге. Пётр Иванович женился на татарке Айгуль Фаритовне. Этим, пожалуй, ограничивалось национальное разнообразие Савельевых. Ветвь Дамбаевых, по бабушке, была интереснее. Дулма Баировна, бабушка Максима, была буряткой по отцу и украинкой по матери. Её первым мужем стал тувинец. От их брака осталась дочь со странным тувинским именем Айкыс. Вторым мужем стал Виктор Степанович – дедушка Максима.

– Почему же я русский? – спросил Максим, просматривая генеалогическое древо и вновь удивляясь тому, что даже прабабушка, обозначенная украинкой, родилась в белорусском Гродно.

– Не знаю, – мама пожала плечами. – Наверное, эта мешанина и делает тебя русским.

Семья Максима собиралась вместе только на Новый год, в квартире Виктора Степановича. Собираться чаще им мешало расстояние. Почти все жили в разных городах. Даже бабушка Дулма Баировна жила отдельно от дедушки, в Улан-Удэ. Их младшая дочь – тётя Таня – и вовсе женилась на французе и переехала в далёкий городок с чудаковатым названием Ла-Сен-сюр-Мер.

– Не женилась, а вышла замуж, – всякий раз поправлял Максима дедушка.

Этого Нового года Максим ждал с особенным волнением: к ним в гости собиралась тётя Ай-кыс. Можно похвастать перед друзьями – показать им паспорт тёти, чтобы они наконец поверили рассказам о её полном имени: «Ооржак Ай-кыс Алдын-ооловна».

– Она тоже русская? – не унимался Максим.

– Откуда я знаю, – устало отмахивалась мама. Потом добавляла:

– Русская, русская. Все мы давно русские.

Новый год проходил спокойно. На три дня Дамбаевы и Савельевы забывали о ругани, которая была ещё одной причиной того, что семья не собиралась чаще. Даже на расстоянии все были недовольны друг другом, и любая встреча, кроме новогодней, заканчивалась размолвкой.

В канун праздника дедушка поругался с мамой – узнал, что Максима, заболевшего воспалением лёгких, не положили в больницу. Ирина Викторовна полностью доверила лечение тибетскому врачу. Дедушку возмутила сама личность врача, но, чтобы объяснить это, придётся заглянуть в годы, когда Максим был ещё маленьким.

За последние десять лет у его мамы было три мужа. В официальный брак она не вступала, но отчего-то называла их именно мужьями. Первого Максим помнил смутно. Из маминых слов знал только, что они жили бедно.

Мама и её первый муж собирали черемшу, плели корзинки и туески [3] Туесо́к – цилиндрический берестяной короб с плотно прилегающей крышкой. В нём можно хранить крупу, чай, а также мёд, квас и многое другое.

, лепили из глины нерпят и продавали всё это на вокзале. Заработка едва хватало на еду. В садик Максима отводили длинным, кружным путём – отправившись напрямик, они бы неизбежно попали на рынок, а там Максим канючил сметану. Денег на сметану не хватало.

Ирина Викторовна хотела жить самостоятельно и помощи ни у кого не просила. Однако, расставшись с первым мужем, переехала к родителям. Дедушка тогда жил с бабушкой и младшей дочерью. Дулму Баировну поразило, что по ночам Максим пробирался на кухню – таскал сухари из сухарницы, прятал их под подушку, а потом тихонько грыз. Его кровать всегда была полна крошек. Бабушка объясняла ему, что он может есть сухари когда захочет, может даже окунать их в сметану. Максим так и делал, но всё равно держал небольшой запас под подушкой.

Следующим мужем стал Слава. Максим с мамой переехали к нему в центр Иркутска – в деревянный дом, где Слава снимал комнату, до потолка уставленную стопками книг. Шкафов в ней не было, одежду складывали в картонные коробки Premium bananas.

Слава увлёк Ирину Викторовну буддизмом. В комнате курились благовония, звучали мантры [4] Ма́нтра – сочетание нескольких звуков или слов на санскрите, которые произносятся в процессе медитации. Используется для погружения в состояние покоя. Считается, что точное воспроизведение звуков мантры помогает в развитии ума.

и горловые песни Славиных друзей. Максим пытался им подражать, но, по словам мамы, у него скорее получались гневные хрипы толстого суслика. Здесь же, в комнате, останавливались ламы [5] Ла́ма – тибетский вариант санскритского слова «гуру», то есть духовный наставник, или Учитель. В Монголии и Бурятии стал использоваться применительно ко всем духовным лицам, в то время как изначально означал духовных лиц, прошедших курс монастырского обучения или достигших исключительного развития.

—«учителя» из Индии, Бутана и Непала. Они были молодыми, но о них заботились как о почтенных старцах: уложив на матрас, окружали фруктами, окуривали чабрецом, по первому слову несли чай с молоком и сладости. Мама массировала им ступни и просила Максима не шуметь – учителям нужно было отдохнуть перед лекцией.

Интервал:

Закладка:

![Ольга Олие - Куда уходит любовь? [СИ]](/books/1079743/olga-olie-kuda-uhodit-lyubov-si.webp)