Дмитрий Мамин-Сибиряк - Избранные произведения для детей

- Название:Избранные произведения для детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мамин-Сибиряк - Избранные произведения для детей краткое содержание

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк - настоящая фамилия - Мамин. Родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губернии в семье заводского священника. Получил домашнее образование, затем учился в Висимской школе для детей рабочих. В 1866 был принят в Екатеринбургское духовное училище, где обучался до 1868, затем продолжил образование в Пермской духовной семинарии (до 1872). В эти годы участвует в кружке передовых семинаристов, испытывает воздействие идей Чернышевского , Добролюбова , Герцена .

В 1872 Мамин-Сибиряк поступает в Петербургскую медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение. В 1876, не окончив курс академии, переходит на юридический факультет Петербургского университета, но, проучившись год, вынужден оставить его из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья (начался туберкулез).Летом 1877 вернулся на Урал, к родителям. В следующем году умер отец, и вся тяжесть забот о семье легла на Мамина-Сибиряка. Чтобы дать образование братьям и сестре и суметь заработать, решено было переехать в крупный культурный центр. Был выбран Екатеринбург, где начинается его новая жизнь. Здесь он женился на Марии Алексеевой, которая стала не только женой, но и другом и прекрасным советчиком по литературным вопросам. В эти годы он совершает много поездок по Уралу, изучает литературу по истории, экономике, этнографии Урала, погружается в народную жизнь, общается с "простецами", имеющими огромный жизненный опыт.Первым плодом этого изучения стала серия путевых очерков "От Урала до Москвы" позже многие русские писатели будут черпать вдохновение именно здесь (1881-1882), опубликованных в московской газете "Русские ведомости"; затем в журнале "Дело" вышли его очерки "В камнях", рассказы ("На рубеже Азии", "В худых душах" и др.). Многие были подписаны псевдонимом Д. Сибиряк.Первым крупным произведением писателя был роман "Приваловские миллионы"(1883), который на протяжении года печатался в журнале "Дело" и имел большой успех. В 1884 в журнале "Отечественные записки" появился роман "Горное гнездо", закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста.Два продолжительных выезда в столицу (1881-1882, 1885-1886) упрочили литературные связи писателя: он знакомится с Короленко, Златовратским, Гольцевым. В эти годы пишет и печатает много небольших рассказов, очерков.Сложным процессам на Урале после Крестьянской реформы 1861 посвящен роман "Три конца. Уральская летопись" (1890); в жестких натуралистических подробностях описаны сезон золотодобычи в романе "Золото" (1892), голод в уральской деревне 1891-1892 в романе "Хлеб" (1895), передающем и трепетно-любовное отношение автора к исчезающим деталям стародавнего уклада (характерное и для цикла рассказов "Около господ" (1900)). Сумрачный драматизм, обилие самоубийств и катастроф в произведениях Мамина-Сибиряка, "русского Золя", признаваемого одним из создателей отечественного социологического романа, явили одну из важных граней общественного умонастроения России конца века: ощущение полной зависимости человека от социально-экономических обстоятельств, выполняющих в современных условиях функцию непредсказуемого и неумолимого античного рока.В 1890 разводится с первой женой и женится на талантливой артистке Екатеринбургского драматического театра М. Абрамовой и переезжает в Петербург, где проходит последний этап его жизни (1891-1912). Через год Абрамова умирает, оставив больную дочь Аленушку на руках отца, потрясенного этой смертью.Подъем общественного движения в начале 1890-х способствовал появлению таких произведений, как романы "Золото" (1892), повесть "Охонины брови"(1892). Широкую известность приобрели произведения Мамина-Сибиряка для детей: "Аленушкины сказки" (1894-1896), "Серая шейка" (1893), "Зарницы" (1897), "По Уралу" (1899) и др.Последние крупные произведения писателя - романы "Черты из жизни Пепко"(1894), "Падающие звезды" (1899) и рассказ "Мумма" (1907).

В возрасте 60 лет 2 ноября (15 ноября) 1912 года Мамин-Сибиряк скончался в Петербурге.

Избранные произведения для детей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

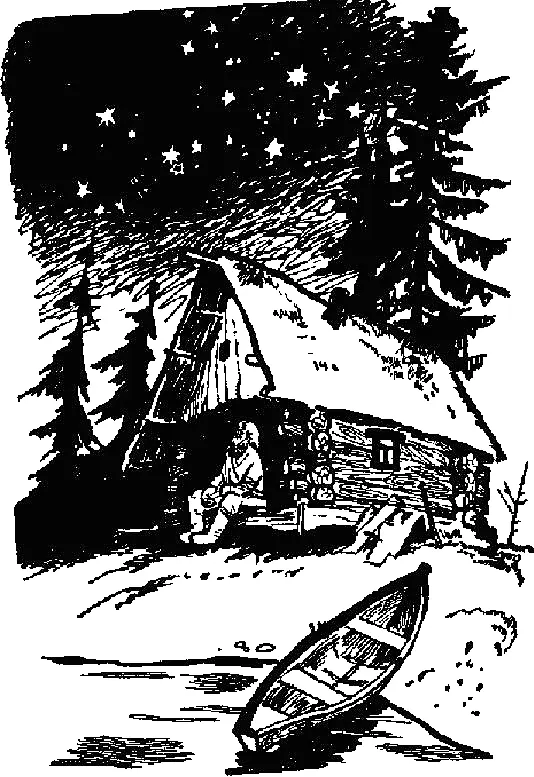

Никто не знал так Малиновых гор, как старый Сохач. Для него они были чем-то живым. Перед ненастьем горы «задумывались», к ветру по вечерам они окрашивались розовым отблеском, зимой одевались в белую пушистую шубу, а весной покрывались пестрым зеленым нарядом. Сохач верил, что горы разговаривают между собой, и он сам слышал глухой гул от этих разговоров, особенно когда прокатится буйная молодая гроза, вся радостная, сверкающая, полная таинственной силы. А после такой грозы, когда выглянет солнце, разве горы не улыбались? Все жило кругом удесятеренной жизнью и притягивало к себе жизнь, и все было неразрывно связано между собой. А весна? Разве это не молодость, безумно тратившая избыток сил направо и налево? Разве эта молодость не жила тысячью голосов, веселой суматохой и торопливой погоней за своим молодым счастьем? И вода была живая, и лес, и каждая былинка, и каждая капля дождя, и каждый солнечный луч, и каждое дыхание ветерка… Везде творилась какая-то громадная и чудная тайна, везде вершилась какая-то великая правда жизни и везде было непрерывавшееся чудо, окрыленное облаками, глядевшее тысячами глаз-звезд, переливавшееся мерцанием летних зарниц, напоенное чудным ароматом горных цветов. Разве травы не шептались между собой? Разве вода не разговаривала бесконечной волной? Разве по ночам не засыпало все — и горы, и вода, и лес? Сохач просиживал у своей избушки весенние ночи напролет, слушал, смотрел и плакал от умиления, охваченный восторженным чувством. Если бы другие могли понимать, как все хорошо, как все справедливо и как человек мал и ничтожен пред окружающим его со всех сторон величием жизни. Он мог только чувствовать и не умел рассказать.

«Перелом» зимы на весну всегда вызывал в Сохаче какую-то смутную тревогу, как у человека, который собирается куда-то в далекий путь. Для Сохача весна начиналась с первой проталинкой, появлявшейся где-нибудь на солнечном угреве. Как только выглянула такая проталинка — все и пошло: косачи отделяются от тетерок, рябчики с ольховых зарослей уходят в ельники, куропатка начинает менять белое зимнее перо на красное летнее, по ранним утренним зорям слышится в глухом лесу любовное бормотанье глухаря. Тогда же начинают линять зайцы, волки забиваются в глухую лесную чащу, выходит из берлоги медведь, дикие козы любят поиграть на солногревах — все живет, все хочет жить, все полно радостной весенней тревоги. По озерам тоже идет своя работа: стоит еще лед, а рыба уже поднимается с глубоких зимних мест, ищет прорубей и полой воды, рвется к устьям горных речонок. Налим, щука, окунь, плотва — все почуяли приближавшуюся весну.

Так было всегда, так будет и так же было сейчас. Возвращаясь от Тараса Семеныча на свою сайму, Сохач говорил Чуйке:

— Глупый ты пес, и больше ничего. Вот и нас всех не будет, а Малиновые горы останутся, и лес, и зверь, и птица… Так-то! Сколько ни жри мяса, а помирать придется… Вот оно какое дело-то! Предел, значит. Мы тут в том роде, как гости, значит, озорничать и не надобно. Тебя в гости позвали, а ты, напримерно, зверство свое оказываешь…

Чуйка закусила на сайме у Тараса Семеныча свежей козлятины и только моргала глазами. Что же, пусть хозяин разговаривает и ворчит, а козлятина все-таки вкусная… Чуйка любила хозяина и не могла понять, почему он никогда не корнит ее мясом.

Вместе с весной у Сохача начинались и волнения, особенно по ночам. Выйдет старик из избы ночью и стоит. Тихо-тихо кругом, и вдруг прокатится по горам выстрел.

— Тарас Семеныч глухаря застрелил, — думает вслух старик и качает головой. — Ах, нехорошо!

Иногда выстрелы повторялись — это значило, что Тарас Семеныч бьет тетеревов на току. Нет жалости у Тараса Семеныча…

— В этакое-то время бить птицу, когда она радуется, — укоряет Сохач приятеля. — Ну, есть у тебя стыд? Ах, Тарас Семеныч…

В период весенней охоты Тарас Семеныч делался сумрачным, не любил спорить, а больше отмалчивался. Да и о чем тут было говорить, ежели человек не понимает… Сохач объяснял это настроение по-своему.

— Ты поглядел бы на себя-то: зверь зверем, — говорил он. — Настоящий волк… Скоро на людей будешь бросаться. Ну, что молчишь как березовый пень?

— А что я буду с тобой разговаривать? Тебе с твоими-то разговорами прямо надо в монастырь идти…

— Монастырь-то ведь не стены, а душа. И ты ведь тоже очувствуешься когда-нибудь.

— Очувствуюсь?..

— Непременно… Иначе нельзя.

— По какой такой причине?

— А по той самой, что так и жить нельзя… Какую ты птицу теперь бьешь? Она зимовала, натерпелась холоду и стужи, дождалась тепла, а ты ее и слопал… Ты будешь лопать, я буду лопать, все другие прочие будут лопать — что же тогда будет-то? Вот погоди, разорвет тебя когда-нибудь…

Сохач смотрел на все кругом, как на свое собственное хозяйство, и считал себя ответственным за каждую убитую птицу. Божья тварь всякая птица, и за нее придется дать ответ. Старик часто любовался на убитых Тарасом Семенычем глухарей, а особенно на косачей. Уж и красивая птичка… Вся наряженная да изукрашенная, точно на праздник куда собралась. И все в одно перо. Не отличишь одной от другой. А сколько в ней страху было… Всего береглась, всего боялась, соблюдала себя и вдруг ничего не надо. Ах, нехорошо обижать божью тварь! Она вот только сказать не умеет, как боится каждого человека, потому что нет страшнее зверя в лесу. Волк и тот сытый не кинется, а человек будет бить без конца. Убил и счастлив. Больше ничего не нужно.

На и этого было мало. Тарас Семеныч назовет охотников, и те примутся стрелять. Господа оказывали себя еще похуже мужика, потому что и зайцев стреляют, и куликов, и сорок — кто только подвернется под руку. Удивительнее всего для Сохача было то, что некоторые господа и дичи не ели, а только стреляли. И псов таких же наведут: тоже не будет есть никакой лесной птицы, хоть ты его убей. Тарас Семеныч добывал охотой свой хлеб, а господа проливали кровь для собственного удовольствия.

V

Не успела хорошенько устроиться своя зимняя птица, как налетели гости с далекой теплой стороны. Сохач всегда караулил, как покажется первая стая. На озере к этому времени появлялись уже ржавые полыньи, лед от берегов отставал, и горные бойкие речки начинали бунтовать. В среднем Урале весна обыкновенно начинается дружно, и в каких-нибудь недели две вся картина меняется. Когда снег стает, кругом все желто, везде валяется палый осенний лист, сучья и разный сор, вообще полный беспорядок, как в доме перед большим праздником, когда все чистят, моют и убирают, а потом сразу все покроется яркой весенней зеленью, запестреет цветами и примет праздничный вид. Да, хорошо тогда в горах…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: