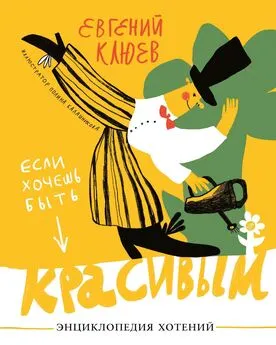

Евгений Клюев - От шнурков до сердечка (сборник)

- Название:От шнурков до сердечка (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-1204-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Клюев - От шнурков до сердечка (сборник) краткое содержание

Эта – уже третья по счету – книга сказок Евгения Клюева завершает серию под общим названием «Сто и одна сказка». Тех, кто уже путешествовал от мыльного пузыря до фантика и от клубка до праздничного марша, не удивит, разумеется, и новый маршрут – от шнурков до сердечка. Тем же, кому предстоит лишь первое путешествие в обществе Евгения Клюева, пункт отправления справедливо покажется незнакомым, однако в пункте назначения они уже будут чувствовать себя как дома. Так оно обычно и бывает: дети и взрослые легко осваиваются в этом универсуме, где всё наделено душой и даром речи. Не одно поколение маленьких читателей выросло на этих сказках: очередь за Вашими детьми и внуками, дорогой читатель.

От шнурков до сердечка (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, может быть, и не так уж смешно, ведь не зря, наверное, на любом психологическом ли, магическом ли сайте в Интернете вы найдёте именно эти сказки, не зря их так активно используют в модном нынче направлении – «сказкотерапии».

А ещё они побуждают к собственному творчеству. Хотите пример? Незадолго до того, как в РАМТе был поставлен спектакль по сказкам Евгения Клюева, нынче удостоенный всех возможных на театре премий, главный режиссер, Алексей Бородин, целое лето играл со своим десятилетним тогда внуком «в сказки ЕК» – и Никита вдруг начал сам сочинять сказки. Приведу одну из многих:

Воздушная ванна

Жила-была воздушная ванна. Она летала повсюду, и все люди её с удовольствием принимали. Но пришла осень. Стало холодно, и людям уже не хотелось принимать воздушную ванну. А она всё летала и кричала: «Примите меня, примите меня!»

Так прошли осень, зима и ранняя весна. Опять стало тепло, и людям снова захотелось принимать воздушную ванну.

Воздушная ванна была счастлива: её опять принимали.

Никита ФилимоновДесятилетним автором был очень точно понят главный принцип, которым руководствуется Клюев, когда приступает к сочинению сказок, тот, что он нашёл в день, когда написал первую: «… мне вдруг стало понятно, как пишутся сказки. Это не значит, что я захотел написать сказку, нет, я именно понял, как это делается. Сказка пришла внезапно, из одной фразы, причём даже не законченной: «… словно целый парусный флот». Ясно, что это никакое не имя, это, скорее, эквивалент мечты, указание на то, чего не бывает. Но за парусным флотом потянулись и Вторая Половинка Красного Кирпича, и Спичечный-Коробок-с-Единственной-Спичкой, и Зелёный Листок Неизвестного Растения и все-все-все. Поначалу сказка была очень длинная, потом ужалась с семи до трёх с небольшим страниц (кстати, это обычный «формат» Клюевской сказки – НВ) . Выброшенными оказались все признаки человеческой реальности, которыми я наделил своих персонажей, – они, как выяснилось, в признаках таких вовсе не нуждались. Сказочные персонажи вообще не обязаны чем-либо оправдывать свое существование: ни тем, что они как мы, ни тем, что они не как мы. Я понял для себя некий генеральный принцип сказочности: это драматургически выстроенное общение тех, о чьём общении мы не имеем и не можем иметь ни малейшего понятия. Биоценоз кухонного стола, микрокосм мусорной ямы или банки с сардинами, сообщество бутафорских фруктов – вот что мне интересно. Многие вещи, которые мы воспринимаем всерьёз, там всерьёз не происходят, более того, часто не происходят вообще. Для меня это своего рода эксперимент: запустить агента в среду и посмотреть, что из этого получится. Ролевая игра, если хотите» [2].

Клюева часто сравнивают с Андерсеном, которого, как и все, вероятно, как и сам Клюев, люблю с детства. Да, они похожи – но ведь одним лишь использованием предметов как персонажей, правда? К тому же Андерсен, живший в эпоху, не знавшую не только постмодернизма, но и просто модернизма, помещает предметы в человеческую реальность, и она для писателя первична, а у Клюева, который иногда называет себя «поздним постмодернистом», люди, животные, растения, предметы, отвлечённые понятия обитают в общей для них, единой реальности, которая не принадлежит никому из них. А кроме того, у Андерсена я не нашла – во всяком случае, в русских переводах – той «погружённости в язык», которая для Клюева, наоборот, весьма характерна. Вина переводчиков? Или дело в том, что языком в качестве основного повода к написанию текста тогда ещё не пользовались? Клюев же по первой профессии лингвист – и, вполне возможно, правы критики, которые через одного говорят: раз лингвист, вот и играет? Впрочем, и сам он в одном из интервью сказал: «…надеюсь, что остаюсь лингвистом, когда пишу стихи…» [3], а значит, и прозу тоже… Может быть. Хотя мне-то, не специалисту – читателю, всё время кажется, что «игра словами» у него скорее всё-таки инструмент, средство, и о лингвистике своей, переходя от творчества научного к творчеству литературному, он не очень помнит…

Но тут уже надо было бы разбирать всю совокупность произведений писателя и филолога как отражение… или как выражение уникального мира, исследовать, что в них сходно и в чём различия, что главное и что побочное, а это отнюдь не входит в мои задачи. Потому умолкаю.

Наталья Василькова

Сноски

1

Eugen Kluev «Gutenachtgeschichten/Godnathistorier», Aabenraa, Mohrdieck Tryk A/S, 2004.

2

Журнал «Литературная учеба», кн.4, 2004.

3

Журнал «Русский язык за рубежом», № 4, 2008.

Интервал:

Закладка: