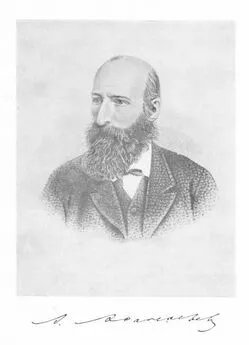

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2

- Название:Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2 краткое содержание

В издании афанасьевских сказок, вышедшем в академической серии «Литературные памятники», сохраняются текстологические принципы издания 1957 г. Тексты сверены с изданием 1873 г. По сохранившимся рукописям из архива Всесоюзного географического общества уточнены паспортные сведения о записях сказок, имевшиеся в прежних изданиях сборника А. Н. Афанасьева. В «Дополнениях» к третьему тому печатаются предисловия Афанасьева к 1-му, 2-му и 4-му выпускам первого издания. К основному корпусу сказок присоединены тексты лубочных сказок из примечаний Афанасьева, напечатанные в IV книге издания 1873 г., а в «Дополнениях» — «Заметка о сказке „Еруслан Лазаревич”», сказки, изъятые цензурой, ряд текстов из сборника «Русские заветные сказки» и из рукописи «Народные русские сказки не для печати» с предисловием к женевскому изданию «Русских заветных сказок». Подстрочные пояснения Афанасьева к отдельным словам и выражениям в настоящем издании воспроизведены полностью. В примечаниях указан сюжетный тип каждой сказки по международному указателя Аарне — Томпсона (АТ); в тех случаях, когда сюжетный тип сказки не полностью соответствует номеру по AT, номер сопровождается пометой «отчасти».

Во второй том вошли сказки с №179 по №318, а также список сокращений.

Текст книги взят с сайта Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (http://feb-web.ru/).

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

108

Т. е. по третьему году.

109

Записано в Оренбургской губ.

AT 315. Присказка об Антоне и Агафоне имеет литературный источник — басню А. Е. Измайлова «Два крестьянина и облако». Не только в этом, но и в ряде других восточнославянских вариантов сюжета неверная сестра или мать посылает героя не за звериным молоком, а за яблоками, растущими в саду, «где не миновать смерти» (ср. текст № 206). Троекратное связывание брата неверной сестрой тоже относится к традиционным мотивам таких восточнославянских сказок. Из не обычных для них эпизодов отметим: разбойники берут в плен царевну, она сносит саблей голову атаману разбойников.

После слов «идучи по лесу, грибов наберу» (с. 80) Афанасьев указал вариант начала сказки, записанный в Архангельской области: «В некоем царстве, в некоем государстве жил-был старик; у него было два сына: Федор да Иван, а третья — дочь. Стал старик помирать, стал отказывать все свое добро старшему сыну: ему и дом, и соха, и борона. «Чем же нам с сестрой жить?» — спрашивает Иван. Старик глянул на них и сказал: «Ах, дети любезные, я про вас и забыл: только теперь все уж отказано, осталась одна старая баня; возьмите ее в наделок. Ты, Иван, на ногу скор, по сту верст в час ходишь; так своим счастьем и живи и сестру корми». Помер старик; перешли они на житье в баню. Поутру вставали ранешенько, умывались белешенько; говорит сестра Ивану: «Брат! Что мы есть будем? Видно, умирать нам с голоду — ведь у нас ни хлеба, ни денег!» — «Не тужи, сестра! Коли я буду жив, будешь и ты сыта. Вот я пойду в лес, нагну полозьев да продам в городе — у нас и хлеб будет». — «Спасибо, братец! Пока ты в лесу сходишь — я с голоду помру». — «Полно, сестра! Сегодня же я к обеду вернусь». — «Как бы не так! Самый близкий лес — верст полтораста от нас будет...» — «Правое слово, к обеду вернусь; тогда увидишь!» Пошел Иван к соседу, выпросил веревку и зашагал так скоро, что в один час сто верст отхватал, да еще половину того в полчаса. Пришел в дремучий лес и ну дубы ломать — топора-то с собой не было; который дуб возьмет за верхушку да пригнет к земле — тот и в дело готов; в короткое время столько наломал, что на трех возах не увезти; опутал веревкою, взвалил за плечи и понес в город, продал на чистые денежки и в обеденную пору домой поспел. На другой день собрался Иван в лес и говорит сестре: «Дай-ка мне бурак, пойду в лес — грибков наберу».

Вариант описания первого разбойничьего дома (с. 80): «В одной комнате обрезы вина поставлены, по краям ковши навешаны. Иван увидал и давай прикладываться: всё по ковшику да по ковшику, и напился допьяна; вышел на двор, взял прут в девяносто пуд, сел на бурак и попевает песенки. Едут из Украйны разбойники — бежит сто лошадей, на каждой на лошади сидит по мо́лодцу, все с ружьями, пиками, саблями острыми. Въехали во двор, дуван раздуванили (разделили добычу), а Ивану ничего не дали. «Что ж вы меня обходите? — говорит Иван. — Вы должны гостя чествовать». — «Погоди, сейчас станем потчевать!» — отвечают разбойники; а им гость тот куда нелюб! Бегут к нему с ружьями, с пиками, с саблями острыми, хотят по частям разнести. Иван поднял прут в девяносто пуд, махнул раз, другой, третий и перебил всех разбойников; только один есаул убежал да где-то спрятался».

После слов «нарвал полну котомку яблок» (с. 81) дан вариант: «Пошел дурак в лес за грибами и заблудился; плутал, плутал и выбрался, наконец, на поляну. На поляне дом стоит. «Чем в лесу ночевать, лучше в дом пойду; не ровен час — звери разорвут». Входит в дом, а там лежит старый-старый дед. «Здравствуй, старина!» — «Здравствуй, младой юноша! Что ходишь по́ лесу, али есть нужда великая!» Он ему про все рассказал. «Ну, хорошо, что ты пришел! Тебя сам бог послал. Оставайся у меня; видишь, я при смерти лежу. Как помру, похорони мои кости; а этот дом и все богатство мое возьми себе; живи да меня поминай! Да в придачу отдаю тебе трех собак; береги их пуще глаза своего; они от беды тебя выручат!» На другой день старик помер; дурак похоронил его кости, написал к сестре письмо, чтоб тотчас к нему приходила в такое-то место, и послал письмо с собакою. Собака наскоро побежала к его сестре, отдала ей письмо и привела ее самоё к брату. Стали они на новоселье жить. Раз пошел дурак на охоту, а к сестре прилетел трехголовый змей; завелись у них шуры-муры! По его наученью хитрому притворилась сестра больною, стала говорить брату: снилось-де ей во сне, что недалече от их двора есть сад, в том саду могила, на могиле сидит седой старик и продает яблоки белого налива; те яблоки всякую болесть вылечивают. Дурак тотчас собрался и пошел искать старика: приходит в сад — и впрямь, сидит на могиле старик весьма древен и держит в руках яблоки белого налива. «Продай мне свои яблоки!» — «Они не продажные, а заветные; коли хочешь, сменяй на собак». — «Нет, старик, собаки самому надобны; возьми деньгами: никакой казны не пожалею!» Старик не соглашался. «Что делать? — думает дурак. — Ведь сестра одна у меня, другой не будет!» Выменял яблоки на собак и пошел домой. А старик обернулся змеем, собак посадил в крепкую засаду и говорит: «Теперь не боюсь, пойду — съем дурака!» (Окончание то же, что в сказке под буквою «с» [то есть № 204]: дурак идет в баню мыться, а собаки его тем временем прогрызают двери, вырываются из засады и спасают своего хозяина)».

110

Грозная ( Ред .).

111

Большая кадка.

112

Место записи неизвестно.

AT 315 + 300 (Победитель змея. См. прим. к тексту № 171) Часто встречающаяся в восточнославянских сказках, а также в сказках других народов сюжетная контаминация. Традиционными для восточнославянских сказок о зверином молоке являются такие эпизоды, отсутствующие в предшествующих текстах: сестра посылает брата на заколдованную мельницу; Иван-царевич заточает неверную сестру в каменном столпе и приказывает ей наплакать целый чан слез. Не обычными для сюжета о победителе змея являются эпизоды умерщвления героя водовозом и оживления героя львом.

К словам «притворись больною и пожелай волчьего молока» (с. 83) Афанасьевым указаны два варианта:

« Вариант 1 : Сделайся больною и скажи брату: снилось-де мне во сне, что за тридевять земель, в тридесятом царстве, в чистом поле пасутся дикие свиньи с малыми поросятами; кабы достать от них молока — я бы тотчас, кажись, вылечилась!

Вариант 2 : Притворись больною и пожелай молока от семи зверей: от зайца, лисы, куницы, волка, медведя, лесного кабана и льва (царевич идет добывать от них молока и от каждого зверя получает по щенку)».

После слов «и осталась охота его на мельнице взаперти» (с. 85) приведен вариант: «...в том царстве есть две горы высокие, стоят они вместе, вплотную одна к другой прилегли; только раз в сутки расходятся, раздвигаются и через две-три минуты опять сходятся. Промеж тех толкучих гор хранится вода живущая и целющая. «Пусть-ка достанет той чудной водицы; тут уж наверное не сдобровать ему, добру молодцу!» Посылает царевна своего брата за водою живущею и целющею. Иван-царевич оседлал своего богатырского коня, перекрестился на все четыре стороны, сел и поехал. Близко ли, далеко ль, долго ли, коротко ль, скоро сказка сказывается — не скоро дело делается, приезжает к тем горам высоким, толкучим. Стоит, дожидается, когда станут горы расходиться; вдруг поднялась страшная буря, ударил сильный гром — и раздвинулись две горы. Иван-царевич пришпорил своего богатырского коня, пролетел промеж гор стрелою, зачерпнул два пузырька воды и тотчас назад повернул; сам-то успел выскочить, а у лошади задние ноги совсем смяло, на мелкие части раздробило. Иван-царевич взбрызнул ее целющею да живущею водою — и стала она по-прежнему ни в чем невредима. Приезжает домой...» (после того злая сестра посылает его на мельницу).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Народные русские сказки [сборник]](/books/1102769/narodnye-skazki-narodnye-russkie-skazki-sbornik.webp)