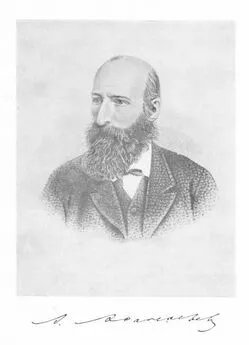

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 3

- Название:Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 3 краткое содержание

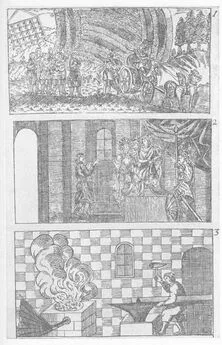

В издании афанасьевских сказок, вышедшем в академической серии «Литературные памятники», сохраняются текстологические принципы издания 1957 г. Тексты сверены с изданием 1873 г. По сохранившимся рукописям из архива Всесоюзного географического общества уточнены паспортные сведения о записях сказок, имевшиеся в прежних изданиях сборника А. Н. Афанасьева. В «Дополнениях» к третьему тому печатаются предисловия Афанасьева к 1-му, 2-му и 4-му выпускам первого издания. К основному корпусу сказок присоединены тексты лубочных сказок из примечаний Афанасьева, напечатанные в IV книге издания 1873 г., а в «Дополнениях» — «Заметка о сказке „Еруслан Лазаревич”», сказки, изъятые цензурой, ряд текстов из сборника «Русские заветные сказки» и из рукописи «Народные русские сказки не для печати» с предисловием к женевскому изданию «Русских заветных сказок». Подстрочные пояснения Афанасьева к отдельным словам и выражениям в настоящем издании воспроизведены полностью. В примечаниях указан сюжетный тип каждой сказки по международному указателя Аарне — Томпсона (АТ); в тех случаях, когда сюжетный тип сказки не полностью соответствует номеру по AT, номер сопровождается пометой «отчасти».

В третий том вошли сказки с №319 по №553, сказки из примечаний Афанасьева, сказки из сборника «Заветные сказки», сказки из рукописей «не для печати», предисловия к разным изданиям, заметка Афанасьева о сказке «Еруслан Лазаревич», а также список сокращений и различные указатели.

Текст книги взят с сайта Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (http://feb-web.ru/).

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

помазал ее желчью — и тот богатырь стал жив. Тут они поцеловались и отправились каждый в свою сторону. Воротившись к Картаусу, Еруслан помазал ему, отцу своему Лазарю и двенадцати богатырям глаза желчью — и они тотчас прозрели; а Данила Белого за его обман и ложную клятву предал смерти.

Этот рассказ в высшей степени интересен и целиком принадлежит мифологии. Вольный царь — Огненный Щит, Пламенное Копье, сожигающий своих противников, а сам ни в огне не горит, ни в воде не тонет, — и есть олицетворение солнца, которому в заговорах придается эпитет привольного и которое у древних поэтов и в мифологических преданиях различных народов изображается под видом щита и колеса. Вуотан, по древним германским сказаниям, имел один глаз (солнце), который назывался и щитом и колесом; одинокий глаз циклопов также уподоблялся щиту. Солнечный луч, равно как и молния, был сближаем метафорически с стрелою и копьем; удар этого копья рассеивает темноту ночи и заволакивающих небо туч. По скифскому преданию, от Солнца родилось три сына-героя: один из них Щит (Hleipoksais), другой Стрела (Apoksais). (См. «Летописи русск. литературы и древности», кн. I, с. 134). В одной народной русской сказке (№ 60 [741]) баба-яга, преследуя добрых молодцев, палит огненным щитом на все на четыре стороны. Царь Огненный Щит выезжает на восьминогом коне, подобно скандинавскому Одину, у которого был превосходный конь Слепнир о восьми ногах. Поезды Солнца на чудесных конях и в золотой колеснице известны во всех мифологиях.

Далее: царь Огненный Щит живет за́ морем, что совпадает с общераспространенным языческим представлением о погружении солнца в океан, представлением, которое породило поэтический миф о купанье солнца после дневного странствования его в небесных пространствах. Сияние солнца и блеск золота производят то же впечатление желтого цвета, как и желчь, и это послужило основанием их лингвистической и мифической связи. Слова: желтый, желчь , в Остромировом евангелии злъчь, зълъчь , чешское zluty — золотой, злато — филологически тождественны; злато в зендском зара филологи сближают со словами заря, зреть и зрак (у нас — око, у сербов — солнечный луч). Все атрибуты древнего божества солнца представлялись золотыми; народная поэзия дает один постоянный эпитет и солнцу и золоту: красное . О связи понятий света и зрения смотри подробное исследование, помещенное во II кн. Архива г. Калачова (2-я половина). В санскрите агни означало: огонь, божество огня, желчь и золото («Материалы для сравнительн. словаря и грамматики», т. II, с. 242). Если зрение понималось как свет, а слепота приравнивалась тьме, то и выражения: возвратить зрение, избавить от слепоты могли употребляться для обозначения солнца, прогоняющего ночную тьму или выходящего из-за туч; с другой стороны, свет солнца сближался с желчью и назывался ее именем.

Очевидно, что и в приведенном сказании об Еруслане под желчью, дающей зрение, надо понимать именно солнечный свет, без которого нельзя ничего видеть, ибо тогда все скрывается во мраке. Из одного источника с

этою любопытною баснею возникли и обряды, до сих пор известные в народной медицине: так, во время кори и оспы глаза больного нарочно обводят золотым кольцом (кольцо и колесо одного корня) — с тою целью, чтобы болезнь не повредила зрению; во время же болезни глаз обыкновенным и лучшим лекарством почитается желчь (см. выдержки из старинного лечебника XVII века, советующие в таком случае употреблять желчь совы, лебедя, козы или коровы — в «Пермск. сборнике», кн. II, с. XXXIII). Подобный рассказ занесен и в народную русскую сказку, напечатанную нами под № 119-а [742]. Иван-царевич едет к Огненному Царю, который на тридцать верст огнем палит; добывает из-под убитого богатыря-великана меч-кладенец, этим мечом поражает Огненного Царя и находит у него живую и мертвую воду, с помощью которой оживляет мертвого великана, точно так, как Еруслан делает это желчью. Самое изображение царя Огненного Щита, Пламенного Копья весьма характеристично.

Заслуживает внимания и та особенность, что убить его можно только чудодейственным мечом и хитростью и что удар должен быть нанесен один раз; тот же совет не ударять дважды дается и другим сказочным героям, направляющим свои силы против различных мифических лиц: Вихря, бабы-яги и др. (см. № 95, № 71 и № 81 [743]). От огненного змея чаровник может отделаться, поразив его сонного, но для того должен ударить его со всего размаху один раз; если же ударит его в другой, то змей оживет («Могилевск. губерн. ведомости», 1851, № 19).

Девы-птицы, с которыми встречается Еруслан на пути к вольному царю, часто упоминаются в сказках у всех индоевропейских народов (см. примечание к № 125 [744]). Впрочем, эпизод этой встречи внесен только в ту редакцию сказки, какая напечатана в «Летописях» г. Тихонравова; в других же списках нигде его не находим.

Возвратив царю Картаусу свободу и земли, Еруслан отправился в дальние страны доезжать хваленых царевен. Прибыл к ним в шатер, взял старшую на постель и стал выспрашивать: «Есть ли где вас, царевен, краше, а меня удалее?» Отвечала царевна: «Есть, господине, у индейского царя красная царевна; мы ей обе в ногу не судны. А тебя удалее Ивашко Белая Поляница». Еруслан рассердился, сшиб ей голову и взял к себе меньшую сестру. На сделанный ей вопрос она отвечала: «Есть Ивашко Белая Поляница, индейского царя сторож — тот силен, а ты, господине, удал же; обоих вас бог ведает, кто из вас удалей будет». Еруслан оставил ее живою и поехал в индейское царство; ехал, ехал, и видит — на рубеже того царства спит человек на коне, копьем подперся. Еруслан разбудил его и сказался, кто он таков. «Слыхал про тебя, — отвечал Ивашко, — да два богатыря в поле не живут!» Стали силами мериться: Еруслан сбил его с коня и говорит: «Пожалел бы тебя, да за то убью, что тобой девки хвалятся!» И проколол его копьем. Приезжает он в индейское государство, а там беда приключилася: стало выходить из озера чудо (змей) о трех головах и емлет всякой день по человеку: уже дошла очередь до царевны. Еруслан вызвался защитить ее от чуда, а царь обещал отдать ему за то дочь в супружество и с ней половину царства. Повели царевну к озеру, и Еруслан поехал: «Не бойся! — говорит он девице. — Молись богу да смотри на озеро: как учнут волны являться — разбуди меня». А сам уснул крепко. Начали подыматься волны — стало чудо показываться, царевна его будит и не может никак разбудить, вынула нож и поколола его в стегно. Еруслан проснулся, и началась битва. Чудо дает ему за свою жизнь выкуп великий — камень самоцветный. Еруслан камень взял, а врага убил. Вся эта сцена с теми же подробностями о крепком сне богатыря перед битвою составляет обыкновенный, часто повторяемый мотив в сказках арийских племен (см. примечание к № 68 [745]). Женился Еруслан на царевне и стал ее спрашивать, есть ли кто ее краше, а его, мо́лодца, удалее? «Чем я, господине, красна и хороша? Есть на море солнечный град, а в том городе царствует царевна (или: в девичье царстве, в солнечном граде есть девица — сама царством владеет ), а служащие у нее все девки; и та царевна в седмь седмериц краше меня, а я несудна тем девкам, которые у нее служат, красотою и хорошеством. А тебя удалее и сильнее никого нет!» Спал с нею Еруслан единую ночь, а поутру встал, дал ей самоцветный камень и молвил: «Милая красная царевна! Родится у тебя после меня сын, и ты возложи ему самоцветный камень на́ руку; а родится у тебя дочь, и ты ей из того камня серьги доспей». Сам Еруслан уехал в солнечный град, где царствует девица, краше которой на всем свете нет, и учал с нею жить в любви много лет. Эта царевна солнечного града напоминает собою царь-девицу русских сказок (см. любопытные предания об ней в примечаниях к №№ 93 и 104 [746]).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Народные русские сказки [сборник]](/books/1102769/narodnye-skazki-narodnye-russkie-skazki-sbornik.webp)