Е. Лукин - Сказки и легенды народов России

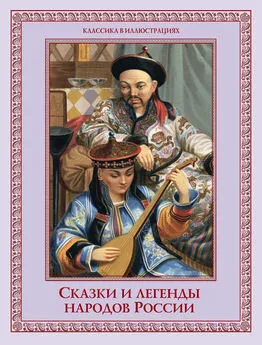

- Название:Сказки и легенды народов России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-05051-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Лукин - Сказки и легенды народов России краткое содержание

Книга объединяет под одной обложкой лучшие сказки и легенды многочисленных народов России, дополненные справочной информацией о каждом народе – его месте проживания, численности, истории, вероисповедании, особенностях быта, фольклоре, известных людях.

В издании представлены образцы народного творчества карелов, ненцев, чукчей, эскимосов, якутов, бурят, татар, башкир, чувашей, чеченцев, адыгов и многих других. Тексты сказок и легенд даны в литературной обработке петербургского писателя и историка Евгения Лукина. Издание богато иллюстрировано классическими изображениями представителей народностей в национальных костюмах, картинами повседневного народного быта и природных ландшафтов. Книга служит идее толерантного общения, представляя Россию как единую, многообразную страну, где живут десятки талантливых народов и народностей.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Сказки и легенды народов России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1642 году в результате внутренних неурядиц шамхальство распалось на Казикумухское ханство с центром в селении Кази-Кумух и Тарковское шамхальство с центром в селении Тарки. В 1813 году шамхальство было присоединено к России, а спустя полвека упразднено вообще. Шамхалы получили княжеский титул и фамилию – Тарковские.

Посетив в это время Кавказ, немецкий естествоиспытатель Иоганн Гильденштедт сообщал о кумыках: «Все они занимаются земледелием и немного скотоводством. Их хлебные растения: пшеница, ячмень, просо, овес и рис. Также возделывают они хлопчатник и шелк – большей частью только для собственных нужд… Их жилища и села из легкой постройки с ивовой плетенкой».

В памяти кумыков сохранились эпические песни о героическом прошлом народа. Их великолепно исполнял родоначальник кумыкской литературы поэт Ирчи Казак (1838–1879). Талантливого бедняка взял к себе придворным певцом кумыкский правитель – шамхал. Там поэт подружился с конюхом, и друзья вместе похитили рабыню шамхала – возлюбленную конюха. Беглецов поймали, заковали и сослали в Сибирь. После ссылки творчество Ирчи Казака обрело обличительный характер: он клеймил местных шамхалов и князей, клеймил царский гнет. Однажды ночью в дом поэта постучались, он вышел на зов неизвестных людей и не вернулся. Очевидно, причиной гибели стали его стихи:

Я слыхал, похваляется подлый шамхал,

Будто душу ему в песнях я изливал.

Пусть он знает, я честен и горд с давних пор,

И с шамхалом еще не окончен мой спор.

Умалат

Кумыкская сказка

Жил не жил один величественный шамхал, и когда он проезжал по улице на белом коне, все почтительно вставали и снимали папахи в приветствии. Так и стояли с непокрытой головой, пока он не скрывался из глаз.

Однажды шамхал, как обычно, проезжал на белом коне, а на очаре – площади перед мечетью – сидел бедняк Умалат. Проезжая мимо Умалата, шамхал не поздоровался с ним. И бедняк, завидев повелителя, даже не пошевелился, хотя другие заблаговременно поспешили встать и обнажить головы.

Возвращаясь вечером, шамхал заметил Умалата, по-прежнему сидящего на площади. На этот раз он подъехал и поздоровался с бедняком. Умалат встал и, сняв папаху, ответил на его приветствие. Тогда шамхал спросил:

– Ты что, Умалат, утреннее уважение оставил на вечер?

– А ты, шамхал, утреннюю человечность на вечер оставил? – ответил Умалат.

– Хорошо. – Шамхал скривил губы в улыбке и сказал, что сегодня вечером придет к храбрецу в гости.

Умалат знал волчий обычай шамхала: тот приходил к кому-нибудь в дом, пил, гулял, а потом, подав тайный знак своему визирю, убивал хозяина. Поспешив домой, Умалат сказал младшему брату:

– Сегодня ночью будет пир. Зарежь барана, приготовь бузу похмельнее и держи заряженным ружье. Когда шамхал придет, встань у дверей, и пусть все видят, что ты вооружен.

Поздним вечером шамхал с визирями пожаловал к бедняку. Умалат поднял чарку за здравие гостей, а его младший брат, с ружьем наперевес, стоял у дверей. Умалат тоже приготовил оружие. Зорко следя за шамхалом, он заметил, что тот вот-вот подаст тайный знак.

Тогда Умалат протянул шамхалу золотой рог, наполненный хмельной бузой. А правую руку он предусмотрительно положил на рукоятку пистолета и произнес такие стихи:

Закон садовника таков:

Следить за счастьем всех цветов.

Настигнет горе человека —

Он камни проглотить готов.

– Ну, шамхал, подавай свой тайный знак, – улыбнулся Умалат и приставил пистолет к груди повелителя.

– Я готов с миром уйти, – согласился тот, – если ты пощадишь меня.

– Ступай!

И шамхал с позором покинул дом бедняка.

Записал в 1938 году А. Акавов. Перевел Г. Б. Мусаханов. Литературная обработка Е. В. Лукина

Лезгины

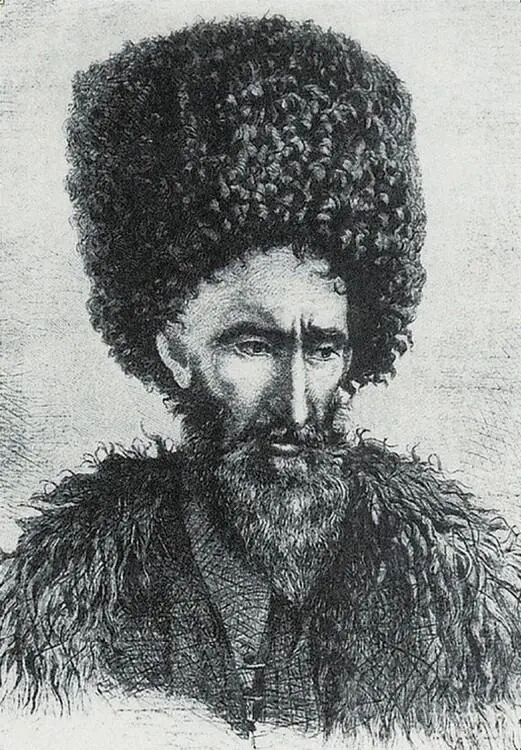

Верещагин В. В. Лезгин Хаджи Муртуз Ага из Дагестана.

Лезгины – народ в России, коренное население республики Дагестан. Есть диаспоры в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Турции. Численность – 750 тысяч человек, из них россиян – 475 тысяч. Самоназвание – леки, лезги. В старину все народности Дагестана назывались лезгинами.

Античные историки и географы упоминают о «леках» как о народе, входящем в состав Кавказской Албании. Нашествия римлян, персов, хазар сотрясали это военно-политическое образование, которое в VII веке было завоевано арабами, насадившими здесь ислам суннитского толка. Впоследствии возникшее самостоятельное лезгинское государство Лакз просуществовало до XIII века. Затем на Лезгинской земле образовалось несколько мелких ханств – Ахты, Курах, Кюре. В 1813 году лезгины добровольно приняли российское подданство. В 1839 году при введении царского управления одна часть лезгин вошла в состав Дагестана, а другая часть – в состав Бакинской губернии Азербайджана. Это необдуманное решение привело к трагическому разделу лезгинского народа, вынужденного и сегодня жить по разные стороны государственных границ.

Лезгины издревле занимались пашенным земледелием и скотоводством, выращивали виноград и фруктовые ягоды. Они прославились производством замечательных ковров, оружейным и ювелирным делом, гончарством. Им принадлежит честь изобретения газырей – прошитых тесьмой узких кармашков на черкеске – однобортном кафтане с открытой грудью. В эти кармашки вставлялись специальные пенальчики с мерой пороха и пулей. Пенальчик позволял быстро зарядить ружье на полном скаку.

Всемирно известным стал народный танец лезгинка. Его старинный ритуальный характер определялся главными фигурами танца: девушка плавно двигалась в образе лебедя, в то время как юноша кружился вокруг нее в образе орла, чередуя медленный и быстрый темп. Не случайно этот танец, распространенный среди всех кавказских народов, был назван в соответствии с древним тотемом лезгин: слово «лек» означает орел.

Повествование о знаменитом танце вошло в лезгинский героический эпос «Шарвили» (XII век): враги предложили герою сплясать лезгинку, предварительно обсыпав площадку горохом, и поскользнувшийся Шарвили был забит камнями. К великим образцам фольклора обращался в своем творчестве и основоположник письменной лезгинской литературы Етим Эмин (1838–1884), который стал первым лезгинским поэтом, писавшим стихи на родном языке, применяя арабский алфавит.

Семеро братьев

Лезгинская сказка

Жили не жили когда-то царь с царицей. Было у них семеро сыновей. Однажды пошли мальчики играть с соседскими ребятами, а те не приняли их в игру:

– Мы не будем играть с братьями, у которых нет сестры!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Лунин - Расскажу вам сказку [Сказки и легенды народов Западной Европы]](/books/1069012/viktor-lunin-rasskazhu-vam-skazku-skazki-i-legendy.webp)

![Народные сказки - Сказки славянских народов [в 5 томах]](/books/1072368/narodnye-skazki-skazki-slavyanskih-narodov-v-5-tom.webp)