Михаил Ивановский - Покоренный электрон

- Название:Покоренный электрон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1952

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ивановский - Покоренный электрон краткое содержание

Покоренный электрон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но материя это не только вещество. Величайшая заслуга В. И. Ленина состоит в том, что он доказал ошибочность старого, примитивного понятия материи-вещества. Электрические и магнитные поля, свет и другие виды излучения, которые представляют собой колебания электромагнитного поля, — это тоже материя.

И тысячи примеров из повседневной жизни и промышленного производства эго подтверждают. Мы видим, как магнитное поле проволочной спирали, по которой течет сильный электрический ток, втягивает в себя железный стержень и переводит стрелки трамвайных путей.

Мы видим, как в быстропеременном электрическом поле высыхают гигантские фарфоровые изоляторы для высоковольтных линий и предостерегающие надписи предупреждают работающих об опасности попасть в такое поле.

Магнитные поля электромоторов движут наши трамваи, троллейбусы, автобусы ЗИС-154 и электропоезда.

Введите медный стержень между полосами сильного электромагнита и попробуйте вращать стержни вокруг его оси. Вам покажется, что стержень погружен в густую смолу, настолько трудно вращать его со сколько-нибудь большой скоростью в магнитном поле.

Электрические и магнитные поля невидимы, но это не значит, что они не материальны. Человек, нечаянно сунувший руку в быстропеременное электрическое поле, мгновенно почувствует, что оно не менее материально, чем кипяток или пламя.

«Материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит ощущение; материя есть объективная реальность…» [11] В И. Ленин, Соч. т. 14. стр. 133.

«В мире нет ничего, кроме движущейся материи», [12] В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 162.

— писал Ленин.

Материя и движение неразрывны. Нельзя представить материю без движения или движение без материи, одно без другого — бессмыслица.

В мире движется все — движутся млечные пути (звездные системы), звезды и пылинки, движутся молекулы, атомы и частицы, их составляющие.

Движение — это не только перемещение из одного пункта в другой, не только вращение или колебание, но и химическое соединение и разложение, теплота и электрический ток, кристаллизация, рост и распад, изменение видов. Движение — это всякое изменение, всякое развитие.

Наши органы чувств дают не кажущееся, не воображаемое представление об окружающем мире, как утверждают идеалисты, а действительное.

Наши знания о природе хотя и не вполне точны, приблизительны, но с каждым успехом науки они становятся точнее, правильнее. Окружающий мир именно таков, каким мы его видим, и В. И. Ленин приводит наглядный пример: «Человек в темной комнате может крайне неясно различать предметы, но если он не натыкается на мебель и не идет в зеркало, как в дверь, то, значит, он видит кое- что правильно». [13] В. И. Ленин, Соч., т. 14. стр. 263,

Так и ученые еще не вполне ясно различают, что именно происходит в мире атомов и в области электромагнитных полей, но не идут «в зеркало, как в дверь». Физики уже отыскали способ, как поставить на пользу человечеству электромагнитные поля, создали радио, научились разрушать и строить атомы — значит ученые правильно понимают некоторые явления мира малых частиц.

Гениальное произведение В. И. Ленина расчистило дорогу подлинной науке и оказало ей неоценимую помощь.

Передовые ученые, особенно русские, советские, продолжали настойчиво, упорно трудиться, постепенно, шаг за шагом раскрывая суть сложнейших явлений. Их труды полностью подтверждают основное положение марксистской философии о материальности мира.

Измерение заряда электрона

Физики прекрасно понимали, что, несмотря на все успехи электронной теории, она остается незавершенной— ни масса, ни заряд электрона еще не определены непосредственным опытом. Это было слабым местом теории — ее ахиллесовой пятой.

Измерение заряда электрона — стало первоочередной задачей, над которой начали трудиться многие специалисты.

Предшествующие исследования заряда электрона показали, что он ничтожно мал; было совершенно ясно, что если к какому-либо большому предмету добавить один электрон или, наоборот, отнять его, то уловить изменение заряда этого предмета не сможет ни один прибор на свете.

Для большого воздушного шара-стратостата майский жук, залетевший в гондолу, незаметен, а для маленького детского воздушного шарика жук будет чересчур тяжелым пассажиром.

Поэтому можно попытаться взять настолько маленькое тело, совсем ничтожную пылинку, чтобы потеря ею одного электрона уже стала заметна.

Академик А. Ф. Иоффе, намереваясь измерить заряд электронов, пошел именно по такому пути. В качестве пылинок он использовал мельчайшие капельки цинковой амальгамы, то есть ртути, к которой было добавлено небольшое количество цинка.

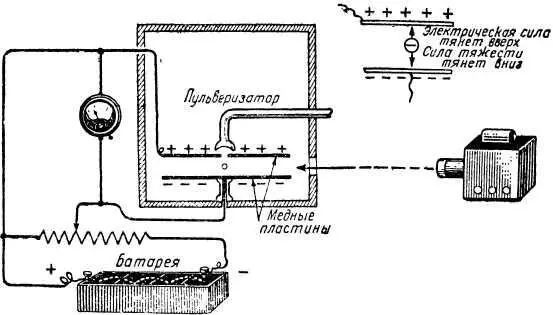

Две горизонтальные металлические пластины, разделенные воздушным промежутком, составляли главную часть прибора для измерения заряда. В верхней пластине имелось небольшое отверстие. С одной стороны воздушный промежуток между пластинами освещала обычная электрическая лампочка, с другой стороны стояла лампа — источник ультрафиолетовых лучей. Эта лампа имела заслонку, чтобы открывать ее на короткое время.

Спереди был пристроен микроскоп, через который можно было наблюдать все, что будет происходить во время опыта в промежутке между пластинами (рис. 40).

Рис. 40 . Схема прибора, построенного академиком А. Ф. Иоффе для измерения заряда электрона.

К пластинам была приложена определенная разность потенциалов, причем верхняя пластина соединялась с положительным полюсом батареи, а нижняя — с отрицательным. Напряжение на пластинах можно было регулировать по желанию, то есть увеличивать или уменьшать так, как это могло бы потребоваться по ходу предстоящего опыта.

После проверки работы всех частей прибора А. Ф. Иоффе приступил к измерению. В промежуток между пластинами через отверстие в верхней пластинке вдули некоторое количество тончайших ртутных капелек.

Капельки рассеялись по всему воздушному промежутку и под действием силы тяжести медленно, плавно начали оседать на нижнюю пластину.

Иоффе включил напряжение. Между пластинами образовалось электрическое поле. Тотчас же капельки, которые обладали положительным зарядом, [14] Капельки жидкости электризуются при распылении.

стремительно понеслись вниз к отрицательно заряженной пластине, а капельки, имевшие отрицательный заряд, стали подниматься вверх, притягиваясь к положительно заряженной пластине.

Среди отрицательно заряженных капелек имелось несколько таких, которые почти недвижимо висели в воздухе, — не опускались и не поднимались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: