Т. Кравченко - Санкт-Петербург в вопросах и ответах

- Название:Санкт-Петербург в вопросах и ответах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-17-042799-9, 5-271-16430-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Кравченко - Санкт-Петербург в вопросах и ответах краткое содержание

Санкт-Петербург в вопросах и ответах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Закончено строительство Великокняжеской усыпальницы в 1908 году. С 1908 по 1915 годы здесь погребено 13 членов императорской фамилии (надписи на надгробных плитах не сохранились).

Как и где делали деньги?

Первые серебряные монеты были отчеканены в Петербурге в апреле 1724 года в помещении Берг– и Мануфактур-коллегий (на этом месте сейчас стоят дома № 37–39 по улице Воинова). А в ноябре 1724 года в Трубецком бастионе Петропавловской крепости был открыт Монетный двор. Слобода «работных людей», занятых на Монетном дворе, располагалась на Городском (теперь Петроградском) острове, – потом улицы, появившиеся на месте слободы, назвали Большой и Малой Монетными. При советской власти Большую Монетную переименовали в улицу Скороходова.

Потом на десять лет, с 1728 по 1738 год, производство денег было переведено в Москву, но с 1738 года Петербургский Монетный дворвозобновил свою работу. Именно здесь в 1746 году была открыта первая в России пробирная лаборатория, где были разработаны основы промышленного аффинтажа – техники доведения драгоценных металлов до высокой чистоты. В 1755 году на Монетном дворе стали чеканить не только серебряные, но и золотые монеты. С 1765 года золотые монеты, серебряные рубли и полтинники чеканились только на Петербургском Монетном дворе.

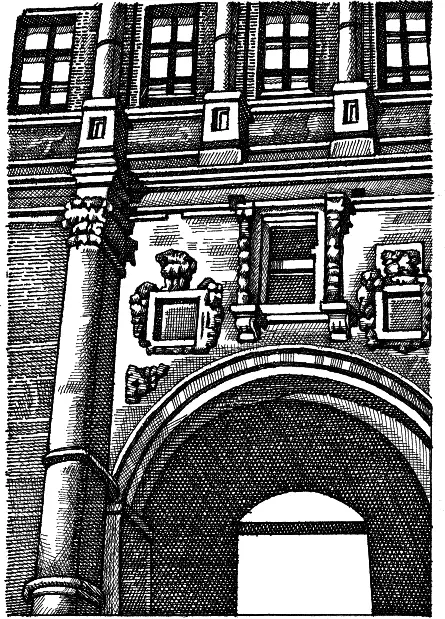

В 1799–1805 годах монеты изготовлялись в Банковском Монетном дворе в здании Ассигнационного банка на Большой Садовой улице, а в это время в Петропавловской крепости, по проекту архитектора Порто, строилось специальное здание для Монетного двора. Здание примечательно тем, что в нем органично сочетаются элементы крепостной архитектуры (сплошная рустровка стен, имитирующая каменную кладку, круглые башни у торцов боковых крыльев) и дворцового зодчества эпохи классицизма.

В XVIII – начале XIX веков на Монетном дворе работали видные ученые и изобретатели И. А. Шлаттер, А. К. Нартов, И. А. Неведомский, медальеры и граверы В. В. Алексеев, С. Юдин, Т. Иванов, Ф. П. Толстой. Здесь проводились химические исследования, опытные плавки руд, внедрялись изобретения П. Г. Соболевского в использовании ковкой платины для монетной чеканки, Б. С. Якоби в гальванопластике для производства медалей.

Монетный двор

В конце 1870-х годов Монетный дворреконструирован, а с 1876-го стал единственным в стране и крупнейшим в Европе. С 1868 года (после закрытия медальерного класса в Академии художеств) обучение медальеров (граверов и лепщиков) производилось только на Монетном дворе. Мастеров-медальеров готовил академик А. Ф. Васютинский (кстати, именно Васютинский разработал впоследствии главный советский орден – орден Ленина образца 1930 года).

В Русско-японскую войну 1904–1905 годов на Монетном дворе выпустили 130 тысяч орденов Георгиевского креста, а в Первую мировую войну– больше 250 тысяч.

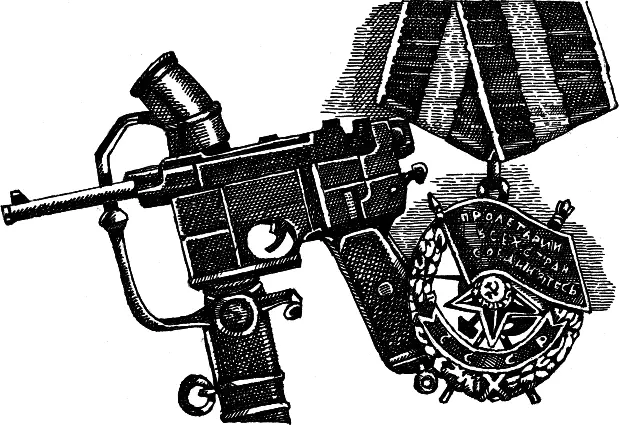

После Февральской революции с весны 1917 до июня 1918 года на Монетном дворе разместилась так называемая примирительная камера – выборный рабочий орган, контролировавший деятельность администрации. А с июля 1918 года предприятие было вообще законсервировано, работал только медальный цех, выпускавший первый советский знак отличия – орден Красного Знамени.

Орден Красного Знамени

Лишь с августа 1921 года на Монетном дворе– он теперь назывался Ленинградский монетный двор – снова стали чеканить монеты: в 1922–1925 годах здесь выпускали золотые червонцы, с 1921 – серебряные монеты (до 1924 – рубли, до 1927 – полтинники, до 1931 – 10– 15– и 20-копеечники). В 1925 году на ЛМД разработали новый сплав (95 % меди и 5 % алюминия) для выпуска разменной монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 копеек. С 1931 года стали чеканить новый тип монет – из никеля.

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на то, что большую часть рабочих эвакуировали в Пермскую область, именно на ЛМД в феврале 1943-го – декабре 1944-го года было вычеканено 1 миллион медалей «За оборону Ленинграда».

После денежной реформы 1961 года на Ленинградском монетном дворе чеканят полную серию монет от 1 копейки до 1 рубля, а с 1965 года – юбилейные монеты.

В 1988 году на ЛМД впервые в мировой практике была изготовлена монета 25-рублевого достоинства из чистого палладия.

Почему Петроградская сторона так называется?

Заячий остров, где находится Петропавловская крепость, – часть одного из старейших районов Петербурга – Петроградской стороны. Петроградская сторона – это Петроградский, Аптекарский, Петровскийи Заячий острова.

Петроградский остров – самый большой остров Петроградской стороны и второй по величине остров Санкт-Петербурга, уступающий только Васильевскому, – был заселен финскими племенами задолго до основания города. Петроградский остров сменил гораздо больше имен, чем сама Северная столица. Финны называли его Койвисаари – Березовый остров. В летописях средневекового Новгорода встречается название Фомин остров, а в первые годы строительства Петропавловской крепости у него было целых два полуофициальных названия: Городской, так как рядом с ним, на Заячьем острове, начинал расти будущий город, и Троицкий – по названию первой площади Петербурга. В 30-е годы XVIII века его стали называть Петербургским. А вскоре за группой островов, в которую кроме Петербургского входили Аптекарский, Петровский и Заячий острова, закрепилось название Петербургская сторона. Когда же Санкт-Петербург был переименован в Петроград, Петербургская сторона и Петербургский остров автоматически стали Петроградскими. Эти названия сохранились до сих пор, несмотря на дальнейшие переименования города в Ленинград и обратно в Санкт-Петербург.

Кто, что и как строили на Петроградской стороне?

Одновременно с постройкой Петропавловской крепости на мысу между Невой и Кронверкской протокой начал формироваться городской центр – Троицкая площадь (после революции 1917 года она была переименована в площадь Революции). С 1712 года здесь размещались правительственные здания и дворцы знати. (Здесь и находится знаменитый домик Петра I, о котором мы уже говорили). Вдоль Кронверкана западе располагались Татарская и Русская слободы, Мытный двор, в районе современной улицы Скороходова – Ружейная и Монетная слободы, на востоке Аптекарского острова – Аптекарская слобода с огородом (ныне Ботанический сад) и мастеровая изба лекарских инструментов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: