Элла Емельянова - Как наши предки шили одежду

- Название:Как наши предки шили одежду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мозаика-Синтез

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:9785867759049

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Емельянова - Как наши предки шили одежду краткое содержание

Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду» предназначено для групповых и индивидуальных занятий с детьми младшего возраста в образовательных учреждениях и дома. Пособие с успехом может быть использовано на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, для развития речи и мышления.

Как наши предки шили одежду - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

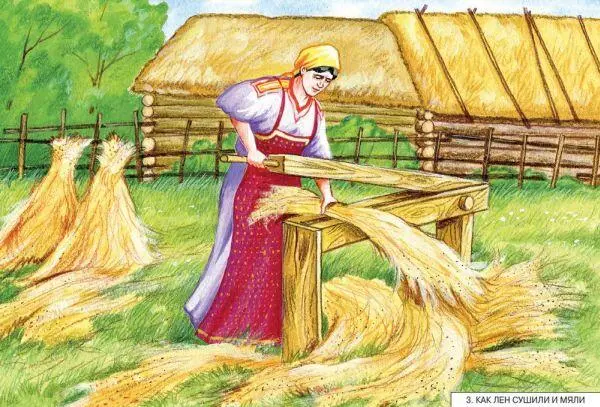

3. Как лен сушили и мяли

После мочения лен сушили у печки в риге (специальный сарай), а если ее не было, то в бане. Для сушки устанавливали толстые жерди — колосники, а над ними закрепляли тонкие — разлуки. Снопы развязывали и ставили вертикально на колосники, верхушки опирались на тонкие жерди.

Чтобы просушить лен, хватало одной топки печи — ставили лен в полдень, а к утру, к первым петухам — он уже высыхал. И здесь тоже важно было соблюдать меру. Стоило немного лен пересушить, он становился ломким, ткань из него получить было невозможно и он годился разве что на паклю. Высушенный лен называли трестой.

Вот как описывала процесс сушки Н. А. Деревнина: «Сушили лен в бане, на повите, потом на полатях. Но самые нетерпеливые хозяйки несли его сразу в избу и сушили на широкой русской печи. Высушенный лен имеет неказистый вид: темный, сухой, ломкий, занозистый. И только сами мастерицы знают, как идет превращение невзрачного стебелька в белоснежную ткань».

На следующем этапе работы надо было отделить древесину от волокон. Для этого лен мяли в три приема с помощью различных приспособлений — мялок. Используя мялку, разламывали костицу (деревянистую оболочку стебля) и частично ее удаляли. Мять лен начинали осенью, когда были закончены все полевые работы и убран хлеб.

Мялка представляла собой брус с выдолбленными в нем пазами; один конец снабжен парой ножек, другим концом мялка устанавливалась на скамье или на обрубке бревна. Подвижная часть мялки — нож, или било, — соединялась с неподвижной частью шарниром, имела два ребра, входивших в пазы бруса. Пучок тресты клали поперек мялки и ударяли по ней ножом. Предельная производительность такой мялки была не более двух пудов волокна в сутки. Если льна было много, могли использовать мялку, с двойным билом: на его нижней поверхности делали не одно, а два ребра. В конце XIX века в помещичьих хозяйствах появились механические мялки — ручные и конные.

Затем лен мяли на легких горизонтальных мялках столярной работы — бросальницах. Они работали по такому же принципу, но имели несколько иную конструкцию. Бросальницы выполняли то же действие, но более тонко и чисто. На мялке — мнут, на бросальнице — бросают и перебрасывают. Для лучшей очистки волокон щель бросальницы обворачивали старой сетью или грубой тряпицей.

Удастся лен — так шелк, не удастся — зубами щелк.

Чем ленок дольше, тем доход больше.

За лен держись — обеспечишь жизнь.

Много льна — денег закрома.

Лен ручки любит.

Кто в лен одет — доживет до 100 лет.

Лен не уродился — в мочало пригодился!

Не земля родит лен, а мочило.

Кто пожнет лен, пожнет золото.

Били лен, били (стучать кулачками по спине).

Топили, топили (растирать ладонями).

Колотили, колотили (похлопывать).

Мяли, мяли (разминать пальцами).

Трепали, трепали (трясти за плечи).

Белы скатерти ткали (чертить ребрами ладоней).

На столы накрывали (поглаживать ладонями).

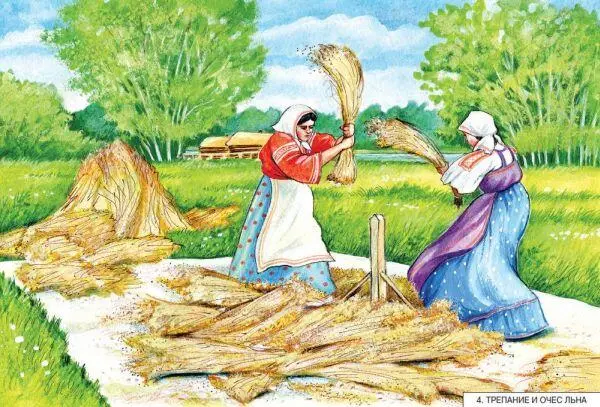

4. Трепание и очес льна

Измятый лен очищали от остатков кострики. Для этого его трепали. Причем работать надо было очень быстро, чтобы лен не успел наполниться влагой. Иначе волокна приходилось снова досушивать.

Лен трепали разными способами — ударяя волокном о столб или стену, но чаще это делали, используя «трепало» — легкую дощечку из хвойного дерева лопатообразной или ножевидной формы. В каждой семье было несколько инструментов, среди них персональные, сделанные специально для хозяйки, и те, что передавались по наследству.

Различались трепала и по форме. Для сильного льна со здоровым волокном использовали тяжелое длинное трепало. Для слабого путаного льна — трепало легкое и короткое. Трепали лен, удерживая пучок льна на коленях или в руке на весу. Другой конец наматывали на кисть левой руки и били по свисающему концу, все время подергивая волокна вверх, отхлестывая их о другое ребро трепала и поворачивая. Так же обрабатывали другой конец пучка. Затем лен выворачивали внутренними волокнами наружу и опять трепали поочередно оба конца.

При работе тщательно соразмеряли силу и направление удара. Иногда лен перекидывали через мялку или край ушата. Использовали для этого и специальное приспособление в виде короткого вертикального бревнышка, к торцу которого ребром прибивали горизонтальную доску, через которую и перекидывали стебли льна.

Для трепания молодые женщины собирались в пустом хлеву, или в бане, или в нежилой, но теплой избе — вместе работа спорится. Трепание — тяжелое и грязное занятие. За день трепки стены и окна покрывались серой льняной пылью. Если позволяла погода, а лен иногда обрабатывали после зимовки — на следующее лето, то работали на свежем воздухе. Во время трепания пели, сочиняли частушки, обсуждали разные события.

Трепаный лен сортировали по цвету и качеству. Отходы, остававшиеся после трепания льна, использовали для хозяйственных нужд — делали жгуты, вили грубые веревки, конопатили бревенчатые строения, подстилали скоту.

Чесали лен обычно 2–4 раза, используя при этом разные щетки: железные с зубьями разной величины, деревянные, из свиной щетины. Зубья каждого следующего гребня были тоньше предыдущих.

После каждого прочесывания гребень извлекал грубые волокна, а тонкие, высокосортные — оставались. Очесанный лен, подготовленный для пряжи, называли куделью.

Чесали лен самые опытные работницы — «Щетью чешет всегда сама мать».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: