Мадлена Гаджиева - Аварцы. История, культура, традиции

- Название:Аварцы. История, культура, традиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эпоха»637878c4-7706-11e4-93e4-002590591dd6

- Год:2012

- Город:Махачкала

- ISBN:978-5-98390-105-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мадлена Гаджиева - Аварцы. История, культура, традиции краткое содержание

Серия «Детям — о народах Дагестана» предназначена для детей от 7 лет. Она позволяет юным дагестанцам расширить знания о нашей республике, лучше узнать историю, культуру, традиции и обычаи своего народа, вызвать интерес к родному языку, внести свою лепту в развитие, процветание и прославление Дагестана.

Аварцы. История, культура, традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Младенец– гьитIинаб лъимер

Близнецы– игизал

Мальчик– вас

Девочка– яс

Колыбель– кини

Имя– цIар

На следующий день женщины приносили подарки новорожденному.

В некоторых обществах рождение сына отмечали в праздник Первой борозды – « Оцбай ». Родители мальчиков, родившихся в селении за год, готовили угощение на всех. И обязательно « гор » – пшеничный хлебец из заварного теста в виде большого кольца и призы для победителей в беге, метании камня, других соревнованиях. Малышей выносили на площадь, заранее обвесив их амулетами от дурного глаза, злого языка, нечистых сил.

В других обществах сыновний пир – « васасул къел » – на оцбае проводили, когда мальчикам исполнялось два года.

Через несколько дней давали имя – «цIарчIвай», «цIарлъей» . Принято было давать имена предков, бабушек и дедушек. Или арабского происхождения: МухIаммад, Абакар, XIусейн, ГIали, Омар, АхIмад, Осман, Ибрагьим, Юсуп, Муса, Иса, ПатIимат, Аминат, Хадижат, ГIайшат. Верили, что имена святых приносят счастье и покровительство тем, кто их носит.

Помимо мусульманских имен, давали и другие: Цевехъан (предводитель), ГъалбацI (лев), Мокъокъ (куропатка), Къебед (кузнец), Месед (золото), чтобы оно «передало» свои качества.

Если ребенок часто болел, имя меняли, чтобы «обмануть» болезнь и злых духов. Приведу вам пример. В селении Гимры родился мальчик Али. Он был слабеньким, поэтому имя Али поменяли на Шамиль. Шамиль вырос сильным и выносливым, равных ему по храбрости не было во всей округе. И он стал имамом Дагестана и Чечни. Вы догадались, что речь идет об имаме Шамиле.

Через неделю после рождения, обычно в пятницу, ребенка укладывали в люльку (« кини »). Счастливая в семейной жизни многодетная пожилая родственница читала молитву и желала ребенку расти здоровым и сильным, чтобы сон его был спокойным и крепким. Под изголовье люльки клали аяты из Корана, обереги. Родные и близкие приходили с подарками для малыша. Для них готовили угощение.

Первый раз голову обривали через 40 дней. Волосы не выбрасывали, а завязывали в мешочек и прятали.

Как играли раньше дети

Пусть будут наши дети удальцами,

Пусть славы дагестанцев не чернят.

Орлы, парившие над их отцами,

Над маленькими горцами парят.

Наверняка при слове «игра» вам на ум сразу приходят компьютеры, мобильники, игровые приставки. Конечно, в те времена у ваших сверстников всего этого не было. Играли камушками, самодельными мячами, набитыми шерстью, вырезанными из дерева фигурками (животных, птиц).

Девочки любили играть в куклы, которые им шили из старых лоскутков бабушки, мамы или старшие сестры. Мальчиков тянуло на улицу, где можно было играть в подвижные игры: « гама », « рекIарал – лъелал », «чижик», «цепочка», «сидение в кругу», «прятки», «стуколку», прыжки с места в длину и в высоту, городки. Даже ваши папы еще помнят эти игры. Поинтересуйтесь.

Дети принимали участие во всех праздниках, обрядах. Например, в обряде вызывания дождя. Летом, когда наступала жара, они между собой выбирали мальчика, наряжали его в одежду из разных веток, цветов, трав и водили такого «дождевого ослика» на веревке, распевая песню-молитву:

Господи, господи, дождик нам пошли,

Пусть вода польется от неба до земли!

Заурчит, забулькает в наших желобах,

Дождика, дождика нам пошли, Аллах!

Выходите в небо тучи, облака,

Лейся, лейся с неба дождик, как река!

Вымоется чисто добрая земля,

Вновь зазеленеют добрые поля!

Взрослые выходили и обливали «дождевого ослика» водой, говоря «Аминь!»

Игра– расанди, хIай

Ровесник– гIел бащадав чи, кьерилав

Баловство– гогьдаризави

Бег– рекери

Детвора– гIисинлъимал

Загадка– бицанкIо

Отгадка– нахъгIунтIи

Палка– тIил

Прятки– рахчирукъ

Мяч– торгIо

Кукла– ясикIо, васикIо

Сани– чанагъ

Качели– гьулак

К труду ребят приучали с детства. Именно труд определял достоинства человека. Это внушалось с раннего возраста.

В каждой семье детей обучали всем необходимым работам. Девочки помогали матери по хозяйству: подметали пол, двор, приносили воду с родника, ухаживали за младшими братьями и сестрами. Мальчики выгоняли скот, пасли лошадей, помогали в перевозке сена, молотьбе.

Мальчик – будущий покровитель, защитник всего, что есть у народа, общества, семьи. Из него готовили наездника и воина, воспитывали в духе бесстрашия, смелости, отваги и выносливости.

Рассказывают, в ауле Верхний Колоб Шамильского района некий Гамзат отказался от сына лишь потому, что тот при людях проронил слезу из-за раны, полученной в драке.

Из раны кровь стекает струйкой длинной,

Но ни слезинки…

Есть у нас закон: дороже крови

Слезы для мужчины.

А иначе —

Какой мужчина он?

Девочка – будущая мать, тепло и уют в семье, порядок в доме, хранительница традиций.

Каждый ребенок проходил домашнюю школу, где ему прививались трудолюбие, честность, доброжелательность, мужество.

Да и сейчас эти качества необходимы. Не менее важно уметь ладить с людьми, считаться с мнением других, быть порядочным и отзывчивым. Раньше детей учили этому спокойные и мудрые старики, окруженные заботой и лаской. Мнение стариков, слово старшего очень ценились.

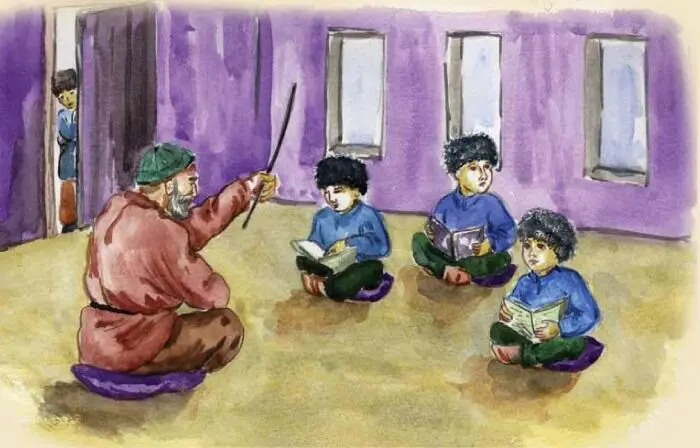

Кроме того, дети обучались арабской грамоте и чтению Корана в школах при мечетях – медресе. Мальчишки, встречая на улице учителя, в знак приветствия снимали шапки. Неплохо было бы возобновить эту замечательную традицию.

Обычай взаимопомощи

Без дружбы погиб бы мой малый народ,

Великий лишь тем, что любовью живет.

Нам верная дружба и песня о ней

Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней.

Огромное значение придавалось традиции взаимной помощи – « гвай » (буквально – «много»). Помочь соседу, родственнику, сельчанину, попавшему в беду, или когда семья не могла справиться своими силами с работой, каждый считал священным долгом.

Совместная работа сближала людей, делала их душевно щедрыми, добрыми, облегчала труд. Люди получали моральное удовлетворение, а хозяин проникался чувством благодарности, желанием в свою очередь сделать им приятное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: