М. Кашапов - Психология творческого мышления профессионала

- Название:Психология творческого мышления профессионала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0161-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Кашапов - Психология творческого мышления профессионала краткое содержание

Монография адресована студентам, практикам, руководителям и всем интересующимся проблемами современной психологии.

Психология творческого мышления профессионала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

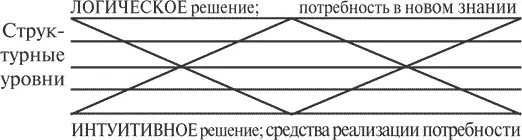

Схема 5. Соотношение структурных уровней решения задачи

Таким образом, творческий акт рассматривается Я. А. Пономаревым как включенный в контекст интеллектуальной деятельности по схеме: на начальном этапе постановки проблемы активно сознание, затем на этапе решения активно бессознательное, а отбором и проверкой правильности решения, на третьем этапе, занимается сознание.

Уровень развития творческого педагогического мышления должен определяться степенью его творчества по отношению к своему труду, т. е. способность преподавателя к профессиональной импровизации должна цениться выше, чем умение грамотно работать по инструкции. Именно творчество является главным условием интереса к своей профессии. Без этого интереса трудно способствовать развитию и саморазвитию обучаемых.

Полноценное творчество должно предполагать умение рассчитывать «на опережение» своих возможностей, с этого начинается культура любого профессионализма. «Творческий рост учителя – процесс совершенствования педагогом своей профессиональной культуры» [40, C. 4]. В ходе решения педагогических проблемных ситуаций преподавателю трудно удержаться на творческом уровне, поэтому зачастую он соскальзывает на сугубо логические способы решения, идет по пути наименьшего сопротивления, использует аналогии. Те преподаватели, которые претендуют на определенный уровень в профессиональном сообществе, должны самоопределиться, т.е. определить уровень, на котором они находятся.

Условно можно выделить следующие уровни профессионализации:

Специалист работает в заданном режиме. Он точно знает средства: «Мы это уже проходили». Как только он обнаружил тип, класс задачи, он уже знает, что делать дальше. Он использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону, по опыту других преподавателей. Такой специалист может быть прекрасным исполнителем чужих идей.

Специалист – человек, обученный решению определенного типа профессиональных задач. «Хорошие специалисты так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то: они видят пределы и препятствия. Они так много знают, что против каждой приходящей на ум идеи немедленно выдвигают полчища аргументов» (Г. Форд). Специалист не может активно применять полученные знания на практике и редко находит удовлетворение в самостоятельном поиске решений.

Профессионал умеет себя «озадачивать», способен увидеть и сформулировать проблему. Он сам определяет для себя пространство работы по решению конкретной задачи. Оптимизация профессиональной деятельности пронизывает все ее этапы, начиная с планирования. Творчество здесь состоит в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного профессионалу содержания, методов и форм обучения.

К классическому перечню характеристик, позволяющих идентифицировать принадлежность работника к категории профессионала, относятся: наличие знаний на уровне эксперта в определенной области; автономность в работе; глубокая заинтересованность в своей деятельности; принадлежность к профессиональным структурам; бескорыстное служение делу; стандартное профессиональное поведение. В последнее время на первый план выходит способность профессионала к эффективной демонстрации своих возможностей в определенной области.

Мастер практически всегда прогнозирует, какие психические состояния должны быть у него во время конкретного учебного мероприятия, в той или иной ситуации. Его выгодно отличает искусство опроса и объяснения, контроль и анализ учебной работы обучаемых. Однако такой преподаватель успешно объясняя состав воды, ее строения, функции, не показывает при этом горизонта.

Рационализатор использует уже существующие знания и расширяет область их приложения. Совершенствование готовых рекомендаций имеет разнообразные проявления: усовершенствование, адаптация и модернизация средств обучения. Преподаватель отдает бразды правления учебной группе и умеет это контролировать. Одним из важных результатов является перестройка педагогического опыта.

Фасилитатор – преподаватель, помогающий обучаемому в процессе его развития. Такой преподаватель работает в парадигме личностно-ориентированного подхода к решению образовательных задач. Он характеризуется такими качествами как открытость, чувственность, сопереживание. Для него характерно выражение внутренней уверенности в возможностях и способностях обучаемых.

Творец же, наоборот, показывает горизонт, но не показывает состава воды. Он обучает средствам, с помощью которых обучаемые сами могут установить состав воды. Педагог не бывает нетворческим, т. к. не существуют однотипные ситуации. Преподаватель занимается сотворчеством, поскольку он творит вместе с обучаемыми. Творец в процессе творчества становится больше самого себя. Преподаватель начинает творить самого себя. В процессе активного поиска формируются новые психологические образования (например, самостоятельность: преподаватель может использовать уже готовые приемы, но вкладывает в них свое личностное начало; адекватность: педагог использует эвристические приемы лишь постольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, особенностям личности обучаемого, развития учебной группы), происходит становление новой педагогической направленности. Преподаватель использует и творческие возможности живого общения с учениками. Он может быть успешным в роли «мозгового центра», но не всегда способен довести свою идею до успешной реализации.

Профессиональная позиция «творец – не творец» реализуется в конкретной деятельности. Творец находит оригинальные способы решения новых задач.

Акмеолог достиг вершин самореализации. Он успешно осуществляет самоуправление профессиональной деятельностью, как совокупностью системы задач.

Актуальность проводимых нами исследований (Т. Г. Киселева, Е. В. Коточигова, О. В. Сумарокова, И. В. Серафимович, Ю. Н. Жихарева, Т. В. Разина, О. Н. Ракитская, Т. В. Огородова, и др.) обусловлена отсутствием устоявшейся системы взглядов на понимание психологических механизмов и закономерностей становления и функционирования творческого мышления преподавателя; потребностью в обобщении и систематизации многочисленных, порой противоречивых, фактов; необходимостью дальнейшего развития теории педагогического мышления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: