Коллектив авторов - Гигиена и экология человека

- Название:Гигиена и экология человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2570-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Гигиена и экология человека краткое содержание

Для учащихся учреждений среднего специального образования по профилю «Здравоохранение».

Гигиена и экология человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гигиеническое значение погоды и климата

Физические факторы атмосферного воздуха – солнечная радиация, атмосферное давление, влажность, движение воздуха – относятся к метеорологическим и участвуют в формировании погоды. Погода – это состояние атмосферы в данной местности в определенный момент. Умеренные изменения погоды не оказывают существенного влияния на организм, а резкие колебания могут привести к обострению хронических болезней, развитию сезонных заболеваний и метеотропным реакциям. При резких колебаниях погоды обычно обостряются сердечно-сосудистые заболевания. К сезонным относятся простудные болезни, к метеотропным реакциям – ухудшение самочувствия, головные боли и боли в области сердца, шум в ушах. Более чувствительны к изменениям погоды пожилые люди.

Климат – это закономерный многолетний режим погоды для данной местности. По влиянию на человека климат делят на щадящий, раздражающий и тренирующий. Щадящим является мягкий и постоянный климат, раздражающим – прохладный и изменчивый, тренирующим – горный, континентальный. В Беларуси умеренный климат, характеризующийся температурой в январе от –14 оС до –4 оС, в июне от +14 оС до +22 оС, небольшими суточными амплитудами температуры, небольшой скоростью ветра. Благоприятное воздействие климата на организм используется в курортологии (климатотерапия).

Человек, переехавший в новый климатический район, приспосабливается к новым климатическим условиям, т. е. акклиматизируется. Акклиматизация к холодному климату сопровождается повышением обмена веществ, увеличением теплопродукции, снижением содержания витаминов С, В и D, а к жаркому – уменьшением частоты пульса, артериального давления, температуры, обмена веществ. В целом адаптация к жаркому климату идет сложнее, чем к холодному.

В процессе акклиматизации велика роль благоприятных условий труда, быта, питания, одежды и обуви, личной гигиены, закаливания и тренировки.

Климат ограниченной территории или пространства определяется как микроклимат . Показателями микроклимата помещений являются температура, относительная влажность и скорость движения воздуха.

Для профилактики неблагоприятного влияния физических факторов на человека следует соблюдать рациональный питьевой режим, носить соответствующую сезону одежду и головные уборы, проводить закаливание, тренировки, применять специфические и неспецифические лекарственные препараты. С целью предупреждения вредного влияния интенсивной солнечной радиации необходимо защищать глаза, голову и кожу, не подвергаться длительному облучению. При солнечном голодании применяют искусственные источники ультрафиолетового излучения.

Гигиеническое значение химического состава воздуха

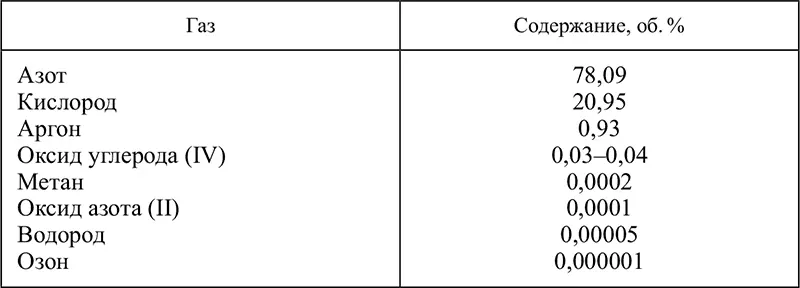

Атмосферный воздух состоит из азота, кислорода, оксида углерода (IV) и других газов (табл. 1.1). В атмосферном воздухе имеется также 3–5 мкг/м 3аммиака и до 4 % влаги.

Кислород принимает участие в дыхании и процессах энергетического обмена. Снижение содержания кислорода в воздухе до 17 % приводит к учащению пульса и дыхания, до 11 % – снижению работоспособности, до 7–8 % – к смерти. Особенно чувствительна к гипоксии центральная нервная система.

Таблица 1.1. Состав атмосферного воздуха

Для человека важно абсолютное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, т. е. его парциальное давление. При нормальных условиях парциальное давление кислорода составляет 159 мм рт. ст. С подъемом на высоту парциальное давление снижается, и в организме развивается гипоксия.

Вдыхание воздуха с большим парциальным давлением кислорода при 4 атм приводит к поражению тканей легких, функциональным нарушениям центральной нервной системы, развитию пневмонии и отеку легких. Однако при содержании кислорода 40–60 % и давлении 3 атм в барокамере отмечается нормализация нарушенных функций организма человека.

Оксид углерода ( IV ), или углекислый газ, возбуждает дыхательный центр. Уменьшение его содержания во вдыхаемом воздухе обусловливает остановку дыхания. Увеличение оксида углерода (IV) во вдыхаемом воздухе до 0,1 % приводит к дискомфорту, до 3 % – к головной боли, одышке, снижению работоспособности. При содержании в воздухе 4–5 % углекислого газа отмечаются покраснение лица, головная боль, шум в ушах, повышение артериального давления, сердцебиение, возбуждение. Повышение концентрации углекислого газа до 8 – 10 % обусловливает образование в крови карбгемоглобина, быструю потерю сознания и смерть.

Азот разбавляет кислород при вдыхании атмосферного воздуха. При повышении атмосферного давления азот может оказать наркотическое действие, сопровождающееся головокружением, возбуждением, зрительными и слуховыми галлюцинациями. При быстрой декомпрессии азот вызывает газовую эмболию, обусловливающую кессонную болезнь и инфаркты органов.

Озон при повышенных концентрациях вызывает раздражение слизистых верхних дыхательных путей, головокружение, повышение уровня адреналина, отек легких.

В атмосферном воздухе могут присутствовать аммиак, пыль, дым, бактерии, плесневые и дрожжевые грибы, одноклеточные водоросли, споры и пыльца растений и другие примеси природного происхождения, значение которых невелико из-за незначительных количеств и способности воздуха к самоочищению.

Загрязнение атмосферного воздуха и его гигиеническое значение

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство и коммунально-бытовые объекты, осуществляющие выбросы загрязнителей в атмосферу.

К наиболее распространенным загрязнителям химической природы относят оксиды углерода, азота, серы, физической – электромагнитное и ионизирующее излучение, шум, пыль, биологической – патогенные микроорганизмы (бактерии туберкулеза, дифтерии, вирусы кори, гриппа и др.).

Котельные и теплоэлектроцентрали при сжигании каменного угля, нефти, газа загрязняют атмосферный воздух оксидами углерода и серы, автомобильный транспорт – оксидами углерода, углеводородами. Большое количество химических веществ выбрасывают в воздух предприятия черной и цветной металлургии, химической и фармацевтической промышленности. Сельскохозяйственные объекты загрязняют воздух микроорганизмами и пылью.

Атмосферный воздух способен избавляться от загрязнителей путем самоочищения, однако при сильном загрязнении процессы самоочищения в воздухе замедляются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: