Владимир Базылев - Основы общей и экологической токсикологии

- Название:Основы общей и экологической токсикологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00410-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Базылев - Основы общей и экологической токсикологии краткое содержание

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экологических и медико-экологических факультетов высших учебных заведений, а также для научных работников и практиков, работающих в области охраны окружающей природной среды.

Основы общей и экологической токсикологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разнообразие и большая численность загрязняющих веществ делают практически невозможным контроль над содержанием каждого из них в объектах окружающей среды. Поэтому выделяют группу так называемых приоритетных загрязняющих компонентов. Например, в «черный список», составленный в начале 1980-х гг. Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и ответственными органами стран Европейского сообщества, входит 180 соединений, объединенных в 13 групп (Исидоров В. А., 2001):

1) хлорорганические пестициды;

2) фосфорорганические пестициды;

3) пестициды на основе феноксиуксусной кислоты;

4) азотсодержащие пестициды на основе триазина и мочевины;

5) летучие хлорорганические соединения;

6) «малолетучие» хлорорганические соединения;

7) хлорфенолы;

8) хлоранилины и хлорнитроароматические соединения;

9) полихлорированные и полибромированные бифенилы;

10) ароматические углеводороды;

11) полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);

12) металлорганические соединения;

13) другие соединения.

Для обоснованного выбора приоритетных химических веществ обычно придерживаются определенных требований, изложенных в Международной программе по химической безопасности. Приоритетными считают вещества, имеющие следующие характеристики (Токсикометрия… 1986; Дмитриев В. В., Фрумин Г. Т., 2004):

– широкое распространение вещества в окружающих человека микросредах и уровни его воздействия, способные вызвать неблагоприятные изменения в состоянии здоровья населения;

– устойчивость токсического вещества к воздействию факторов окружающей среды, его накопление в организме, включение в пищевые цепи или в природные процессы циркуляции веществ;

– частота и тяжесть неблагоприятных эффектов, наблюдаемых в состоянии здоровья населения при воздействии токсического агента; при этом особенно важны необратимые или длительно протекающие изменения в организме, приводящие к генетическим дефектам, или другие нарушения развития у потомства;

– постоянный характер действия;

– изменение (трансформация) химического вещества в окружающей среде или организме человека, приводящее к образованию продуктов, имеющих большую, чем исходное вещество, токсичность для человека;

– большая величина популяции населения, подверженного действию химического вещества (вся популяция, профессиональные контингенты или подгруппы, имеющие повышенную чувствительность к воздействию данного токсиканта).

Анализ списка показывает, что около 60 % приоритетных загрязняющих веществ относится к хлор- и бромсодержащим соединениям. Странами ООН, участвующими в мероприятиях по улучшению и охране окружающей среды, согласован общий перечень наиболее важных (приоритетных) веществ, загрязняющих биосферу. К их числу обычно относят соединения тяжелых металлов, пестициды, полициклические ароматические углеводороды, хлорорганические соединения (ХОС), нефтепродукты, фенолы, детергенты, нитраты. Из этого перечня приоритетных загрязняющих веществ наиболее опасными являются тяжелые металлы, полиароматические углеводороды и хлорорганические соединения.

1.1. Тяжелые металлы

Из всех классов неорганических соединений, поступающих в биосферу в результате человеческой деятельности, наибольшее внимание привлекают тяжелые металлы. В их число, согласно решению

Целевой группы по выбросам Европейской экономической комиссии ООН, включены Pb, Cd, Hg, Ni, Co, Cr, Cu, Zn, а также As, Sb и Se (Исидоров В. А., 1997).

Некоторые из перечисленных элементов необходимы живым организмам, поскольку входят в состав простетических групп важных биомолекул. Однако потребность в них невелика и поступление избыточных металлов в организмы приводит к тяжелой интоксикации. Поэтому многие организмы имеют естественные механизмы метаболизма и удаления тяжелых металлов, чаще всего в форме металлорганических соединений.

Особое место металлов среди приоритетных химических веществ, загрязняющих биосферу, обусловлено следующими причинами (Яцимирский К. Б., 1976; Фрумин Г. Т., 2002):

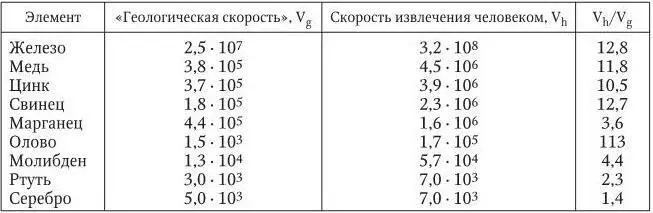

1. Скорость извлечения металлов из земной коры человеком выше, чем геологическая скорость их извлечения (табл. 1.1).

Основными антропогенными источниками металлов служат различные топливные установки, предприятия черной и цветной металлургии, горнодобывающие предприятия, цементные заводы, химические предприятия, гальванические производства и транспорт.

2. В отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению между отдельными компонентами географической оболочки.

3. Металлы сравнительно легко накапливаются в почвах, но трудно и медленно из нее удаляются. Период полуудаления из почвы цинка – до 500 лет, кадмия – до 1100 лет, меди – до 1500 лет, свинца – до нескольких тысяч лет.

4. Металлы хорошо аккумулируются органами и тканями человека, теплокровных животных и гидробионтов.

5. Металлы, особенно тяжелые, высокотоксичны для различных биологических объектов.

Таблица 1.1

Скорость извлечения металлов из земной коры (т/г)

В последнее время (с конца 1960-х гг.) в специальной научной литературе появился термин «тяжелые металлы», который сразу же приобрел негативное звучание. С этим термином связано представление о чем-то токсичном, опасном для живых организмов: будь то люди, животные или растения. Однако надо иметь в виду, что многие из причисляемых к этой группе элементов жизненно необходимы (эссенциальны) для различных живых организмов.

Обычно к тяжелым металлам относят группу химических элементов, имеющих плотность более 5 г/см 3. Для биологической классификации правильнее руководствоваться не плотностью, а атомной массой, т. е. относить к тяжелым металлам все металлы с относительной атомной массой более 40 а. е. м. (Алексеев Ю. В., 1987).

И хотя термин «тяжелые металлы» неудачен, им приходится пользоваться, так как он прочно вошел в экологическую литературу. Набор тяжелых металлов (ТМ) во многом совпадает с перечнем «микроэлементов». Под микроэлементами подразумеваются такие химические элементы, облигатные (обязательные) для растительных и живых организмов, содержание которых измеряется величинами порядка n ·10 – 2— n ·10 – 5%. Также их называют «следовые», «малые», «редкие», «рассеянные». Из приоритетных металлов наибольшее внимание уделяется четырем, называемым «большой четверкой», это – свинец, ртуть, кадмий и мышьяк.

Свинец. История применения свинца очень древняя, что обусловлено относительной простотой его получения и большой распространенностью в земной коре (1,6 · 10 – 3%). Общие запасы свинца на планете оценивают в 100 млн т, главным образом в виде сульфата. Из этого естественного источника в окружающую среду поступает ежегодно в виде силикатной пыли почвы, вулканического дыма, испарений лесов, морских солевых аэрозолей и метеоритной пыли до 210 тыс. т свинца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: