Владимир Базылев - Основы общей и экологической токсикологии

- Название:Основы общей и экологической токсикологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00410-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Базылев - Основы общей и экологической токсикологии краткое содержание

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экологических и медико-экологических факультетов высших учебных заведений, а также для научных работников и практиков, работающих в области охраны окружающей природной среды.

Основы общей и экологической токсикологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особо эффективными средствами борьбы с насекомыми-вредителями оказались хлорорганические соединения алифатического и ароматического рядов. Некоторые из них были известны уже довольно давно, однако пестицидные свойства их были выявлены лишь в 1930 – 1940-х гг. Среди этих соединений особое значение имеют гексахлорциклогексан (линдан, α-ГХЦГ), ДДТ (4,4′-дихлордифенилтрихлорметилметан) и его метаболиты ДДЕ (4,4′-дихлордифенилхлорметилметан) и ДДД (4,4′-дихлордифенилдихлорметилметан), гексахлорбензол и некоторые другие.

ДДТ впервые был синтезирован в 1873 г. в Швейцарии, но официально запатентован Паулем Мюллером только в 1939 г. К этому времени удалось выявить высокую инсектицидную активность ДДТ. В продажу ядохимикат поступил в 1942 г. Во Второй мировой войне препарат был успешно использован союзниками для уничтожения комаров и вшей, что позволило предупредить эпидемии сыпного тифа и малярии. В 1948 г. швейцарский ученый П. Мюллер получил Нобелевскую премию «за открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». В последующие годы использование препарата в сельском хозяйстве позволило резко повысить урожайность многих культур (Головко А. И. [и др.], 1999).

Несмотря на то что в большинстве стран применение ДДТ сейчас запрещено законом и содержание этого вещества в биосфере начало снижаться (период полупревращения ДДТ в окружающей среде около 20 лет), ДДТ встречается всюду: в материнском молоке, в жире байкальских тюленей и у пингвинов Антарктиды. Кроме того, появились устойчивые к ДДТ линии насекомых, выдерживающие даже десятикратные дозы препарата. Поэтому уже более тридцати лет в большинстве стран мира применение ДДТ запрещено (первой была Швеция, запретившая этот инсектицид в 1969 г.). Однако ВОЗ не запретила ДДТ, но уже давно не финансирует его закупки развивающимися странами. Всемирный банк не дает кредитов странам, которые еще применяют это вещество.

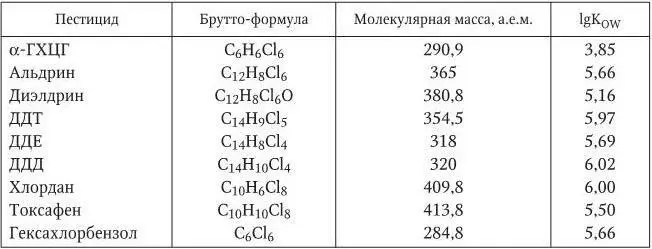

Пестициды могут поступать в организм человека при хранении, транспортировке и применении, а также в случае загрязнения воздуха, воды и пищевых продуктов. Некоторые препараты, например дефолиант 2,4,5-Т (дефолианты – химические препараты, применяемые для предуборочного удаления листьев с целью механизации уборочных работ, а также удаления листьев перед пересадкой плодовых и других деревьев), применявшийся во Вьетнаме, способны накапливаться в организме человека, вызывая повреждение печени, сходное с раковой опухолью, либо оказывая влияние на наследственность, подобное радиационному воздействию. В табл. 1.5 приведены некоторые характеристики хлорорганических пестицидов (ХОП).

Вместе с сельскохозяйственными продуктами пестициды попадают в организм человека и приводят к тяжелым заболеваниям. Более того, эти вещества, попадая в организм животных, делают их весьма агрессивными. Известны случаи нападения на людей ворон, отравившихся пестицидами. Чайки, отравившиеся пестицидами, перестают бояться людей (Рянжин С. В., 2006).

Таблица 1.5

Характеристики хлорорганических пестицидов

1.4. Полихлорированные бифенилы

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) впервые были синтезированы в 1877 г., но нашли свое применение только в самом конце 1920-х гг. в качестве диэлектрических жидкостей (в конденсаторах и силовых трансформаторах), теплоносителей, гидравлических масел, добавок к краскам и т. п. Широкое использование ПХБ обусловлено их химической устойчивостью, низкой летучестью и хорошими изоляционными свойствами.

ПХБ являются производными бифенила, атомы водорода которого частично или полностью замещены на атомы хлора. Хлорирование бифенила, имеющего десять положений для замещения хлором, приводит к образованию 209 индивидуальных соединений.

ПХБ при обычных для окружающей среды температурах характеризуются малой величиной давления насыщенного пара. Однако нанесенные на поверхность почвы и растений эти соединения частично переходят в газовую фазу. Кроме прямого испарения с поверхности необходимо учитывать также и переход их в атмосферу в результате выветривания (ветровой эрозии) почв. В парообразном состоянии и в составе аэрозолей персистентные соединения переносятся на значительные расстояния, поэтому в настоящее время загрязнение континентальных экосистем ПХБ носит глобальный характер.

По предварительным оценкам к настоящему времени во всем мире произведено более 1,2 млн т ПХБ, из них примерно 35 % поступило в окружающую среду и лишь 4 % подверглось разложению. Уже к середине 1960-х гг. загрязнение окружающей среды ПХБ достигло такого уровня, что они были зарегистрированы в экстрактах из тканей рыб и диких животных. Эти соединения были обнаружены в воздухе и воде Саргассова моря и Мексиканского залива. В настоящее время ПХБ с полным основанием можно отнести к глобальным загрязняющим веществам окружающей среды: их присутствие зафиксировано в различных, порою весьма удаленных от промышленных зон, районах планеты. В частности, о глобальном характере загрязнения свидетельствует обнаружение ПХБ в Арктике, центральных районах Индийского океана и в Антарктике. Исследования показали, что ответственными за появление этих соединений в отдаленных районах являются процессы атмосферного переноса. Последующие токсикологические исследования выявили почти полную идентичность поведения ПХБ и хлорорганических пестицидов (ХОП), являющихся биоцидами. Все это вместе взятое послужило поводом для детального изучения свойств, поведения и распространения ПХБ и анализа их количеств в объектах окружающей среды.

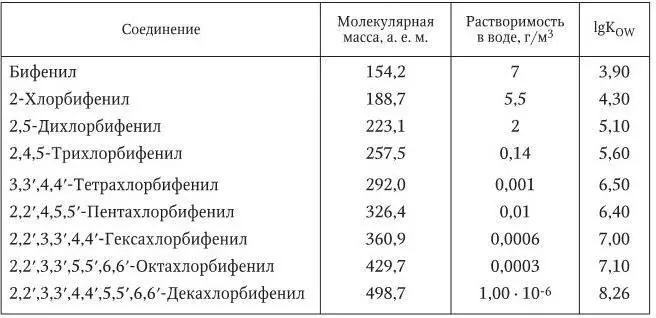

Таблица 1.6

Характеристики бифенила и полихлорированных бифенилов

В 1960-е гг. фирма «Daw Chemical» финансировала так называемые «научные исследования», в ходе которых на кожу заключенных наносили диоксины. В это же время было обнаружено негативное воздействие ПХБ на развитие и репродуктивную систему рыбоядных птиц (Великие Американские озера, Саргассово море). Наиболее масштабные инциденты эколого-зависимых заболеваний, связанных с попаданием в среду ПХБ, произошли в Японии и на Тайване. В 1968 г. в Юго-Западной Японии (деревня Ю-Шо) была зарегистрирована массовая вспышка отравления после употребления в пищу коммерческого рисового масла, которое случайно было загрязнено ПХБ, полихлорированными фуранами и кватерфенилами в результате протечки теплообменника. Пострадало 1786 человек. Это отравление получило название «болезнь Ю-Шо», или «масляная болезнь». Аналогичный случай позже имел место на о. Тайвань, где в 1979 г. пострадало около 2600 жителей области Ю-Ченг из-за загрязнения риса ПХБ (Худолей В. В. [и др.], 2002). Некоторые физико-химические характеристики бифенила и его хлорированных производных приведены в табл. 1.6.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: