Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012

- Название:Науковедческие исследования 2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:научных изданий Агентство

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-248-00514-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012 краткое содержание

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов старших курсов и специалистов в области формирования государственной научно-технологической политики.

Науковедческие исследования 2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

15. Jiang J. For gathering storm, clouds ahead // Chemical and engineering news. – Washington, 2010. – P. 36–37. – 13 dec.

16. Radler M., Bell L. US, worldwide energy demand growth rates to slow in 2011 // Oil and gas journal. – Huston (Texas), 2011. – P. 37–48. – 3 jan.

17. Various routs to methane utilization – SAPO-34 catalysis offers the best option / B. Vora, J.Q. Chen, A. Bozzano, B. Glover, P. Barger // Catalysis today. – Amsterdam: Elsevier, 2009. – Vol. 141. – P. 77–83.

18. Weijermars R. Price scenarios may alter gas-to-oil strategy for US unconventionals // Oil and gas journal. – Huston (Texas), 2011. – P. 74–80. – 3 jan.

ВНОСИТЬ ИЛИ ВЫНОСИТЬ? К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ВКЛАДА РОССИЙСКОЙ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ В МИРОВУЮ 3 3 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 11-03-00513 а.

Ключевые слова: социогуманитарная наука, вклад национальной науки в мировую, количественные оценки, индекс цитирования.

Keywords: social science and humanities, contribution of national science to the international one, quantitative estimates, citation index.

Аннотация: Рассматриваются существующие практики количественного оценивания вклада национальной науки в мировую. Автор демонстрирует неадекватность этих методов, а также образов национальной науки, складывающихся в результате их применения. Приводятся эмпирические данные, демонстрирующие, что благоприятность стран для жизни и другие показатели их благополучия определяются не величиной вклада в мировую науку, а умением использовать ее достижения.

Abstract: The existing practices of the quantitative estimate of the investment of the national science to the world one are analyzed. The author demonstrates the inadequacy of these methods as well as the incorrectness of the images of national science based on the results of their application. The empirical data represented proves the fact that different indicators of wellbeing of countries are determined not by their contribution to the world science but by their capability of using its achievements.

В последние годы все чаще предпринимаются попытки количественной оценки эффективности отечественной науки, в том числе и социогуманитарной, а адекватность результатов такой оценки стала очередной ареной противостояния реформаторов и их оппонентов. При этом используются критерии и методики, широкое применение которых за рубежом рассматривается как гарантия их адекватности, хотя и там они имеют немало противников. Соответствующие дискуссии политизированы, нередко увенчиваются обвинениями в полной неэффективности, которые особенно часто раздаются в адрес нашей социогуманитарной науки. При этом, как отмечают специалисты по данной проблеме, «расплодившиеся в последнее время в России многочисленные поклонники и пропоненты подсчета журнальных публикаций, импакт-факторов и числа ссылок не очень знакомы с содержательными характеристиками этих показателей» [9, с. 13–14]. Однако радует то, что дискуссии начинают разворачиваться и в среде специалистов по изучению науки, способных, абстрагировавшись от политических позиций, оценить достоинства и недостатки предлагаемых подходов.

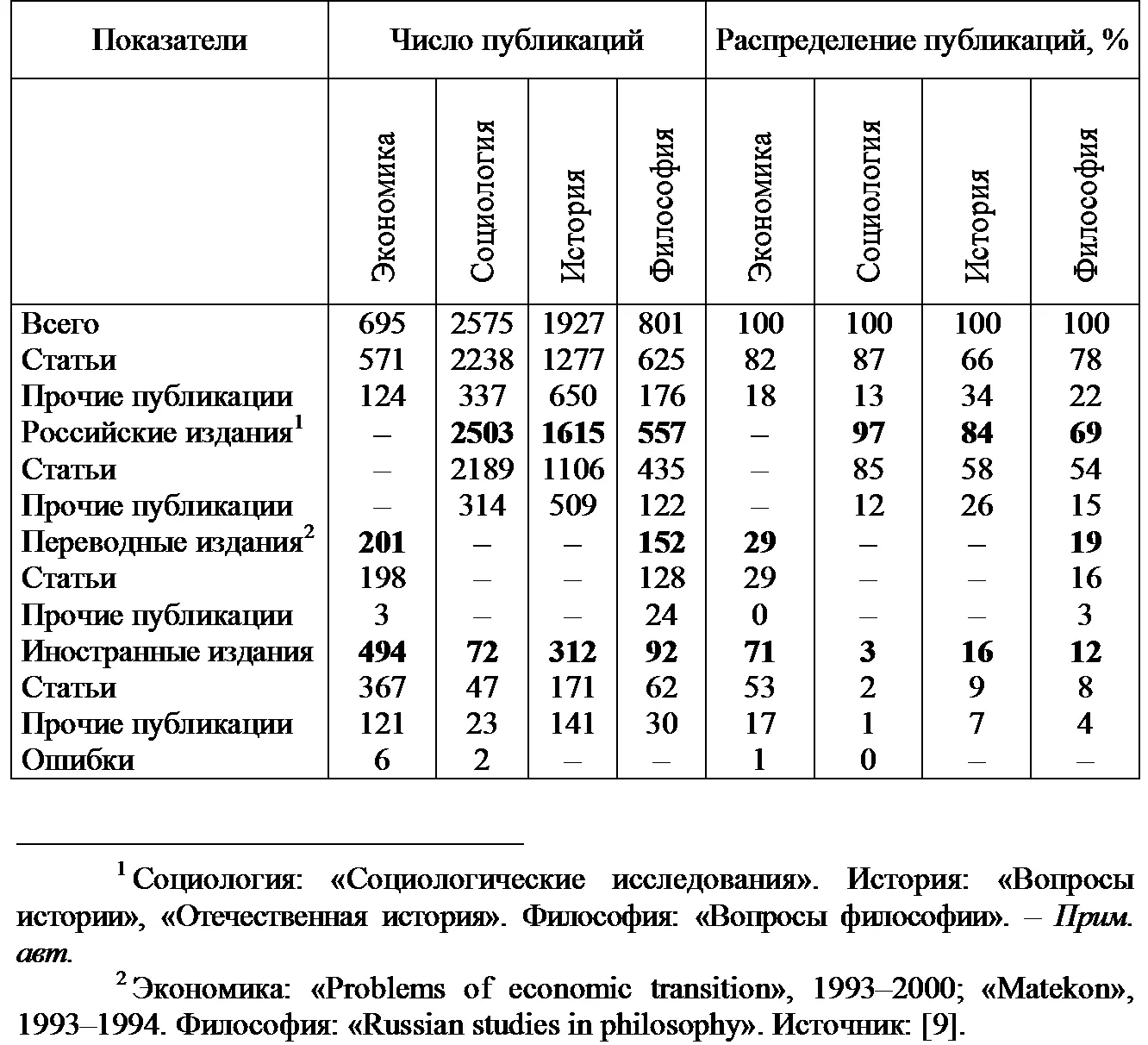

Ими отмечается, что анализ числа журнальных публикаций и уровня их цитируемости чаще всего проводится на материалах базы данных «Web of Science» (WoS), принадлежащей ныне компании «Thompson Reuters Corporation» [9, с. 3], а это подчас дает довольно-таки нелепые результаты. Так, согласно этой информационной системе, которая является старейшей и наиболее авторитетной в данной области [9], все отечественные философы вместе взятые в 2000‐е годы публиковали в международных журналах порядка 3–4, а социологи – 2–3 статей в год (табл. 1), в то время как в действительности, например, только сотрудники Института философии РАН, далеко не исчерпывающие весь корпус отечественных философов, ежегодно публикуют там от 40 до 80 статей [3].

Аналогичные расхождения реальности и баз данных WoS проявляются и в других социогуманитарных дисциплинах. Вряд ли столь респектабельное учреждение, как «Корпорация Томпсона», можно заподозрить в заведомой некомпетентности или в умышленном принижении вклада российской науки. Но даже базы данных WoS неспособны объять необъятное – учесть публикации российских ученых во всех международных научных журналах, а та подборка журналов, на основе которых формируется оцениваемая выборка, хотя и впечатляет своим размером, вряд ли может считаться репрезентативной. Налицо проблема адекватности источников данных, имеющая много общего с хорошо известной в социогуманитарных дисциплинах проблемой репрезентативности используемых выборок. Ситуация усугубляется тем, что, как подчеркивают авторитетные исследователи науки, такие как С. Фуллер, если наиболее известные естествоиспытатели всего мира в основном публикуются в достаточно узкой группе журналов, которые считаются наиболее авторитетными, то в социальных науках нет согласия в отношении того, какие журналы считать наиболее значимыми [15] 4 4 В данной связи следует привести и наблюдение Д. Прайса о том, что, если в естественно-научных дисциплинах круг чтения исследователей носит концентрированный и четко очерченный характер, то в социогуманитарных науках он является дисперсным и расплывчатым [20]. А.Л. Харгенс продемонстрировал, что наиболее часто цитируемые источники в социогуманитарных науках сменяются намного чаще, чем в естественных [17]. – Прим. авт.

.

Таблица 1

Публикации российских авторов по экономике, социологии, истории ифилософии, учтенные в базе данных WoS, 1993–2008 гг 5 5 Источник: [9].

.

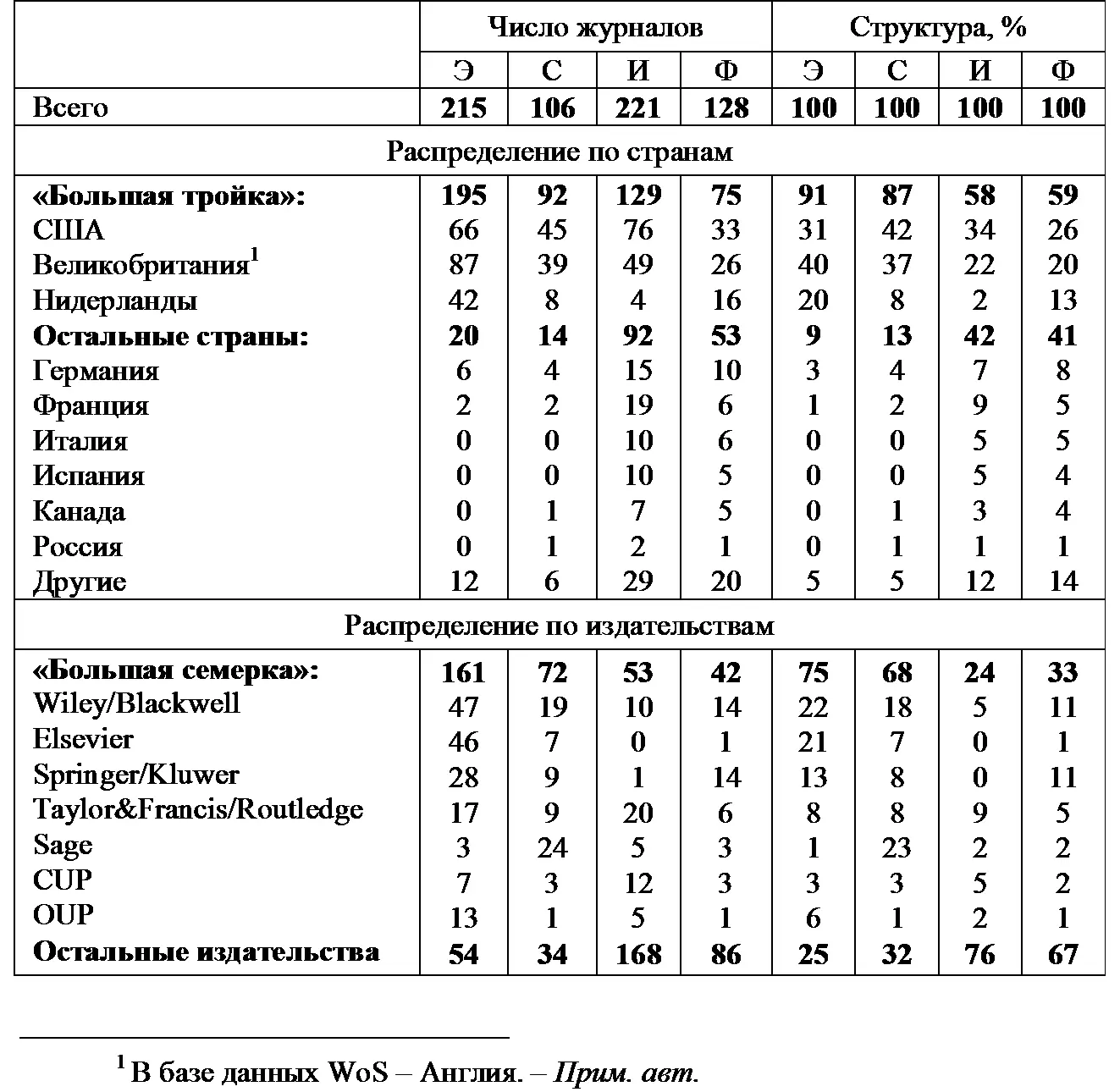

В базе данных WoS, на основе которой принято делать выводы о величине вклада в мировую науку, от 25 до 40 % журналов (в разных дисциплинах – по-разному) издается в США, а от 20 до 40 % – в Англии (табл. 2). Суммарный вклад стран ЕС в естественные науки составляет 40 %, а в социальные – лишь 33 % [2].

Таблица 2

Состав журналов в базе данных WoS (на начало 2009 г.) 6 6 Источник: [9].

Э – экономика, С – социология, И – история, Ф – философия

«К настоящему времени все сложилось так, что рано, оперативно и масштабно организованные базы данных по преимуществу, если не исключительно, американских фирм и институций (и соответственно их методы, образцы, подходы) для всего мира фактически сделались основными источниками, “поставщиками” и “законодателями” количественно-эмпирических обследований науки» [3, с. 1], – пишет Н.В. Мотрошилова. Трудно не признать, что «их повсеместному распространению и использованию в немалой степени способствовало то, что некоторые сегменты количественно-статистических обсчетов, обмеров (в их числе сравнительные схемы и графики) были более или менее добротными, носили именно фактический характер и могли подвергаться проверкам и уточнениям» [3, с. 1]. Тем не менее налицо явное смещение и американоцентризм 7 7 Подчеркнем, что американоцентризм создает в мире искаженную картину не только российской науки, но и наук других стран. Как пишет Н.В. Мотрошилова, «мы дожили до того, что “европоцентризм”, некогда господствовавший в философских оценках, все больше становится “американоцетризмом”, причем такой центризм имеет отношение только к США, но объективно дискриминирует, например, интересную и интернационально замеченную философскую мысль стран Южной Америки» [3, с. 10]. – Прим. авт.

используемых выборок.

Интервал:

Закладка: