Коллектив авторов - Методы консервации донорских тканей в офтальмологии

- Название:Методы консервации донорских тканей в офтальмологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Методы консервации донорских тканей в офтальмологии краткое содержание

Методы консервации донорских тканей в офтальмологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

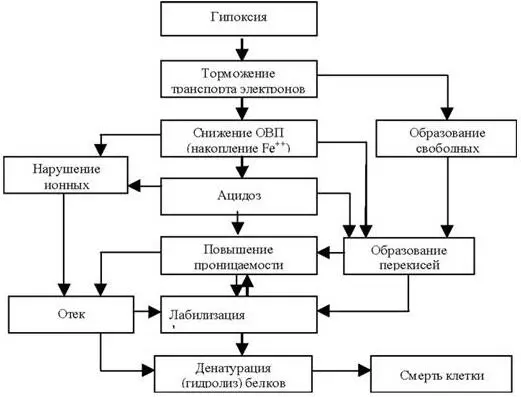

Процессы дезинтеграции клеточного обмена начинаются с повреждения мембран. Из клеточных элементов митохондрии и микросомы наиболее чувствительны к гипоксии. Пусковым механизмом нарушения мембранных структур является действие гидролитических ферментов лизосом, активизирующихся в условиях внутриклеточного ацидоза, а также свободно радикальное окисление липидов фосфолипидных мембран.

По мере нарастания гипоксии в тканях отмечаются деструктивные изменения, выражающиеся в их отеке, набухании, в конечном итоге приводящие к гибели клеток.

Таблица 1

Пути дезинтеграции обмена при умирании клеток

В здоровых клетках всегда присутствует достаточное количество антиоксидантов-ингибиторов радикальных реакций, которые блокируют активные радикалы, тормозя развитие цепных реакций. К таким веществам относятся: серотонин, каталаза, витамин Е, витамин С, а-токоферол и др. По данным Т.Б. Сусловой с соавт. (1968) ионы Fe +2в больших концентрациях также действуют как антиоксиданты перекисного окисления липидов.

При консервации тканей важным является сохранность их жизнеспособности. В качестве критериев гибели тканей использовалась энзиматическая активность клеток. Однако даже при наличии гистологических признаков некроза в тканях активность отдельных ферментов (лактатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа и т.д.) может сохраняться. Тканевое дыхание, гликолиз, используемые для оценки жизнеспособности тканей, также являются недостаточно информативными показателями, поскольку обломки гомогенизированных клеток могут при многих обстоятельствах дышать и продолжать накапливать молочную кислоту (Ю.М. Лопухин и др., 1969).

К настоящему времени разработаны и внедрены в практику новые методы оценки жизнеспособности консервированных тканей, в частности, роговой оболочки (С.Н. Федоров, С.А. Борзенок, З.И. Мороз, Ю.А. Комах, 1993).

Предложенный авторами скрининговый неинвазивный тест (адреналиновая проба) является наиболее чувствительным и информативным методом, контролирующим и прогнозирующим функциональную жизнеспособность роговицы как пластического материала.

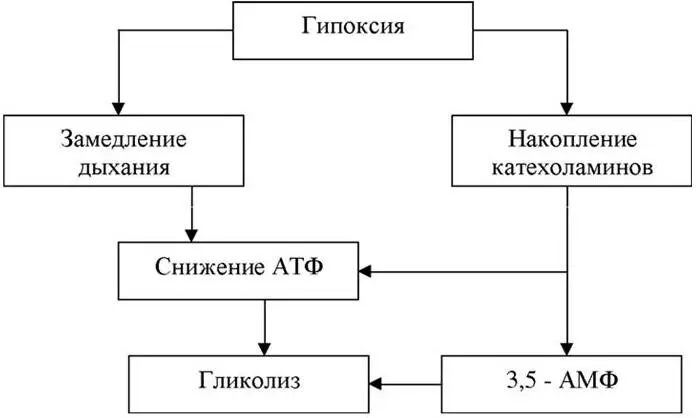

3. Энергетический обмен в изолированных тканях в норме и при гипоксии

Основным источником энергии в клетке является глюкоза или гликоген, окисление которых происходит либо по пути цикла Кребса, либо по пути пептозного цикла. При повышении энергозатрат в клетке активируется цикл Кребса.

Активация пептозного цикла создает клетке покой, что обеспечивает сохранение ее структуры.

Между обоими метаболическими путями должно поддерживаться состояние динамического равновесия. На окислительно-восстановительные процессы в тканях влияет уровень катехоламинов. В анаэробных условиях процесс регуляции энергетического баланса в клетках затруднен.

Таблица 2

Последовательность нарушений энергетического обмена в тканях при гипоксии

Дефицит энергии в клетках ведет к нарушению свойств ее белков (ферментов), что вызывает накопление свободных радикалов, усугубляющих повреждение клеток.

При консервации тканей мероприятия по пролонгированию их жизнеспособности должны быть направлены на снижение расхода энергии и, прежде всего, потребности клеток в энергосубстратах и кислороде.

4. Пролонгирование энергетического обмена в изолированных тканях при гипоксии

В условиях нарастающего дефицита энергии в тканях при гипоксии с целью регулирования путей метаболизма необходимо обеспечить клеткам функциональный покой и, таким образом, замедлить скорость накопления энергетического долга.

При консервации донорских тканей, как известно, применяются различные фармакологические препараты. Оценка их влияния на жизнеспособность тканей проводится по мембранной проницаемости препаратов. Известны вещества, способные либо стабилизировать, либо лабилизировать клеточные мембраны, повышая их проницаемость. Лабилизация мембран наступает под влиянием средств, способствующих образованию свободных радикалов, таких, как цистеин, глютатион, витамин А. Все эти соединения вызывают необратимое набухание и лизис митохондрий, лизосом, микросом и других мембранных структур клетки. Аналогичное действие оказывают пирогенные стероиды, стрептолизин, изолейцин. В то же время противовоспалительные стероиды: гидрокортизон, кортизон, преднизолон, дексаметазон и др. оказывают на мембраны стабилизирующее влияние. В связи с этим, приемлемым считается обработка донорских тканей противовоспалительными гормонами перед основным процессом консервации. Защитным действием на клеточные мембраны тканей обладает метиленовый синий, бриллиантовый зеленый, некоторые хиноны (витамины Е и К), серотонин, ГОМК (гамма-оксимасляная кислота) и др. Механизм защитного действия ГОМК на ткани заключается в способности этой жирной кислоты образовывать соли с железом – катализатором образования перекисей липидов.

Таким образом, переориентация путей метаболизма с помощью препаратов, стабилизирующих мембранные структуры клеток, ведет к пролонгированию жизнеспособности консервированных изолированных тканей.

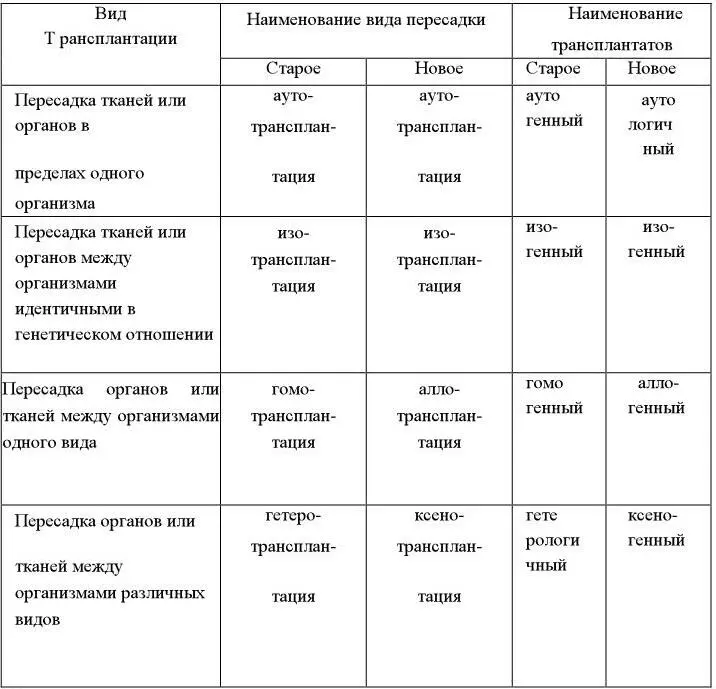

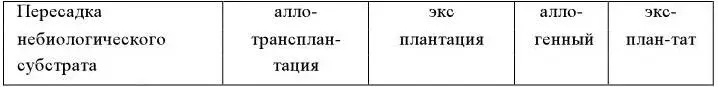

5. Трансплантационная терминология

По существующей Международной трансплантологической терминологии различают 5 разновидностей трансплантатов: аутологичные, изогенные, аллогенные, ксеногенные и эксплантаты.

Таблица 3

Международная трансплантологическая терминология (Вена, 1967 г.)

Всеобщее признание получило применение в клинических условиях аллогенных тканей для трансплантации. Аллогенные ткани являются ценным пластическим материалом, применение их приносит в большинстве случаев положительный клинический результат. В офтальмологии из аллогенных тканей используются: роговая оболочка, аорта, твердая мозговая оболочка, перикард.

Ткани считаются полноценными, если в них сохранились первоначальные свойства (пластические, структурные, биологические). Перед трансплантацией донорские ткани нуждаются в создании определенных условий, именуемых консервированием.

При консервации тканей должны выполняться следующие условия:

1) соблюдение стерильности;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: