Николай Чекаев - Почвоведение и инженерная геология

- Название:Почвоведение и инженерная геология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Чекаев - Почвоведение и инженерная геология краткое содержание

Почвоведение и инженерная геология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В атмосфере выделяют три концентрические оболочки: тропосферу – до высоты 8–15 км, стратосферу (слоистую оболочку) – от 8–15 до 100 км и ионосферу.

Атмосферные агенты: солнечные лучи, атмосферное электричество, температурные колебания, ветер, содержащийся в атмосфере водяной пар – проводят огромную геологическую работу. Она проявляется в процессах разрушения горных пород, транспортировке продуктов разрушения и их накоплении.

Гидросфера – прерывистая водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, озера, реки и ледяные покровы.

Основную массу гидросферы составляют соленые воды океанов и морей; на пресные воды континентов приходится лишь 0,3 % всей гидросферы. Из всех вод Земли пресной воды всего 3 %, да и то,2/3 ее пока недоступно человеку – это ледники.

Верхняя граница гидросферы намечается ясно: это поверхность океанов и морей. Нижняя граница более сложна и примерно совпадает с дном океанов и морей. Солей в гидросфере 5•10 16т. Средняя соленость Мирового океана принимается равной 3,5 %.

Море – чрезвычайно важный геологический агент в жизни Земли. Морская среда представляет мощный биохимический фактор, гигантское соляное месторождение. В море образовались многие горные осадочные породы и минералы (известняк, мел, нефть, фосфорит, глауконит, калийные соли). Морская вода – энергичный растворитель многочисленных горных пород и мощный фактор денудации.

Биосфера. Академик В.И. Вернадский назвал биосферу зоной жизни. В той или иной степени она представлена в атмосфере, гидросфере и земной коре.

Нижняя граница существования живых организмов определяется температурой и давлением. Жизнь на суше проникает на меньшую глубину, чем в океане, примерно на 2–3 км. В Тихом океане обнаружена разнообразная фауна даже на глубине около 11000 м. Это позволяет считать все глубины океана обитаемыми.

В состав организмов входит более 60 элементов. Академик А.П. Виноградов вычислил средний состав живого вещества суши. Оказалось, что организмы в основном состоят из О, Н, С, N. Са, Мg, К и т. д. – элементов, которые образуют твердые и газообразные соединения.

Роль организмов как концентраторов некоторых химических элементов весьма значительна: достаточно вспомнить концентрацию углерода в залежах торфа, угля, нефти; кальция и углерода – в известняках, меле; фосфора – в фосфоритах.

Велика также роль животных и растений в образовании почв, горных пород и различных полезных ископаемых.

Породообразующее значение таких животных организмов, как кораллы, фораминиферы, плеченогие, головоногие моллюски и другие, огромно.

Земная кора. При прохождении сейсмических (продольных и поперечных) волн в горных породах коры отчетливо выделяются два слоя, где резко изменяется скорость их распространения, – под материками на глубине 50–70 км и под океанами на глубине 3– 10 км. Этот раздел, где скорость продольных упругих колебаний резко возрастает от 6,9–7,4, до 8,0–8,2 км/с, получил наименование поверхности Мохоровичича (или Мохо) – по фамилии югославского ученого, впервые установившего это явление. Резкое изменение скорости прохождения волн на определенных глубинах указывает на границы перехода между какими-то (ученые еще не установили какими именно) уплотненными породами, подтверждая их слоистое строение.

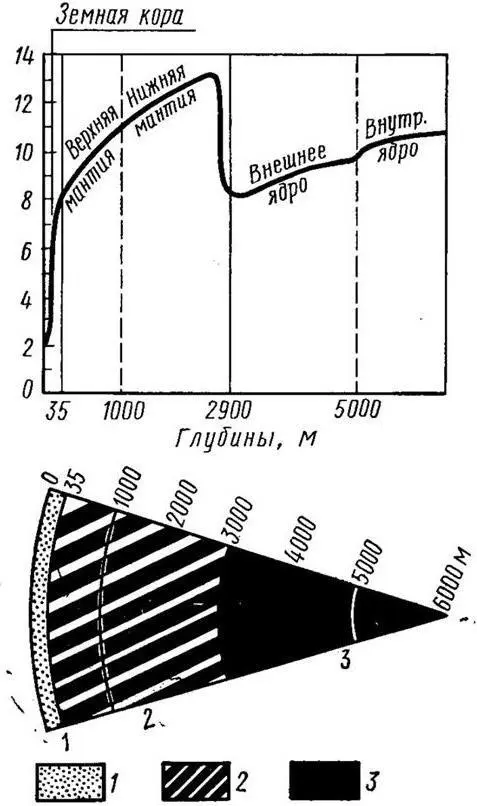

Рисунок 2 – Геосферы Земли, выделяемые по скоростям распространения продольных сейсмических волн: 1 – земная кора; 2 – мантия; 3 – ядро

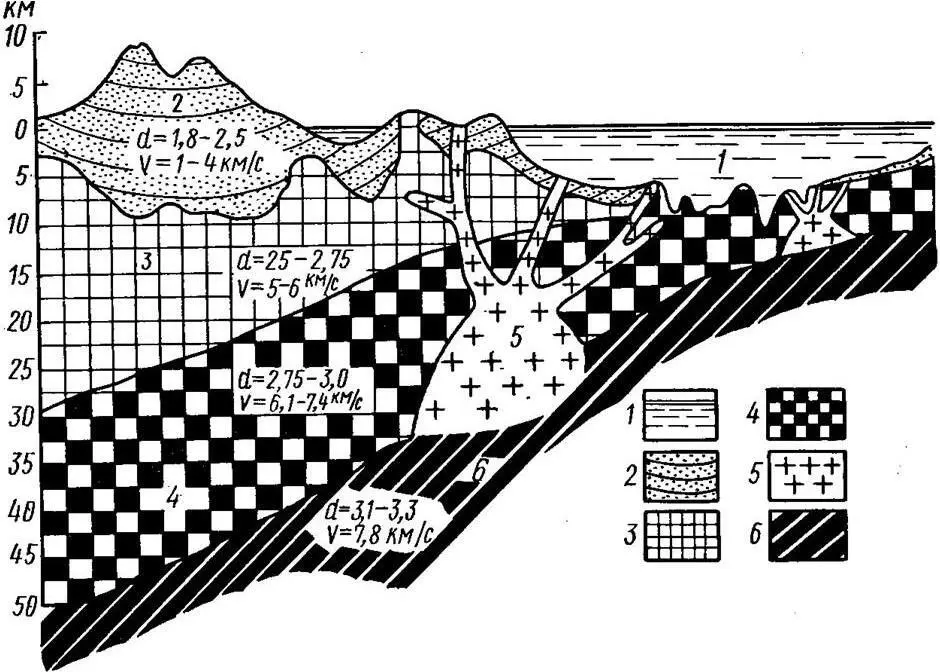

По геофизическим данным, в земной коре выделяют три основных слоя (рисунок 3):

1) осадочный чехол, состоящий из мягких слоистых пород со средней скоростью прохождения продольных сейсмических волн V – 1,0–4,0 км/с; 2) гранитный слой с V = 5,5–6,9 км/с; 3) «базальтовый» слой с V = 6,1–7,4 км/с.

Рисунок 3 – Строение наружной сферы Земли: 1 – гидросфера; 2 – осадочные породы; 3 – гранитный слой; 4 – базальтовый слой; 5 – магматические очаги; 6 – верхняя мантия (подкоровый субстрат); d – плотность, г/см 3; V – скорость продольных волн, км/с

Осадочный слой, а иногда и гранитный, снаружи покрыт слоем почвы. Почвенный покров имеет ничтожную мощность: от 30 (зона тундры) до 160 см (зона черноземов). Образуется он в течение нескольких лет.

Первые два слоя имеют прерывистое залегание. Осадочный слой изучен неплохо, гранитный – слабее; «базальтовый» слой еще не исследован совсем. Гранитный слой образован плотными породами – гнейсами, габбро, различными сланцами; «базальтовый» – очень плотными породами магматического и метаморфического происхождения. Граница между осадочным чехлом и гранитным слоем четкая, между гранитным и «базальтовым» – нечеткая.

Выделяют два типа земной коры: океанический и материковый. Кора материкового типа состоит из гранитного слоя мощностью до 35 км, прикрытого в отдельных участках (прогибах) осадочным чехлом мощностью до 15–20 км и более. В океанической коре гранитный слой отсутствует, земная кора состоит только из одного базальтового слоя, прикрытого тонким слоем (менее 1 км) донных осадков.

Мантия и ядро.Под материками на глубине 50–70 км залегает верхняя мантия (V = 8,0–8,6 км/с), предположительно состоящая из пород, близких по составу к дунитам, перидотитам с плотностью 3,0–3,3 г/см 3.

Сплошной расплавленной оболочки внутри Земли нет. Предполагается, что в верхней части мантии в различных районах на неодинаковой глубине имеется слой максимальных температур, так называемая астеносфера – волновод, где происходит частичное расплавление вещества.

Химический состав ядра неясен. Одни считают (В.А. Магницкий), что внешнее ядро по составу силикатное, внутреннее – железное, другие – что материал ядра по химическому составу идентичен составу мантии, но что это вещество находится в особом, как бы «металлизированном» состоянии. Сверхвысокое давление (порядка 303•10 6кПа) внутри ядра задерживает плавление, придавая веществам свойства тяжелых металлов. Вещество внешнего земного ядра по чувствительности к сотрясениям обладает свойствами жидкости и ведет себя по отношению к сейсмическим колебаниям как жидкое тело, т. е. не передает их, однако по твердости ядро близко к стали и по многим механическим свойствам соответствует кристаллическому состоянию материи. Внутреннее ядро находится в твердом состоянии.

Практическому изучению доступна лишь ничтожная часть Земли. Самые глубокие буровые скважины достигают глубины 9159 м, а рудники – только 3800 м. До этих глубин возможно непосредственное изучение минералов, горных пород, а также температуры и давления. Из 89 известных на Земле химических элементов лишь 9 составляют основную часть земной коры (примерно 99 %). Эти же элементы преобладают в составе лунной коры и метеоритов (таблица 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: