Николай Тарасов - Материалы по лечению инфаркта миокарда на догоспитальном и постгоспитальном этапах

- Название:Материалы по лечению инфаркта миокарда на догоспитальном и постгоспитальном этапах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Тарасов - Материалы по лечению инфаркта миокарда на догоспитальном и постгоспитальном этапах краткое содержание

Материалы по лечению инфаркта миокарда на догоспитальном и постгоспитальном этапах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно выделить три фазы лечения:

− немедленная помощь, основной целью которой является облегчение боли и предотвращение угрозы остановки сердца;

− ранняя помощь, основной целью которой является начало реперфузионной терапии для ограничения размера ИМ и предотвращения расширения и растяжения зоны ИМ, а также неотложное лечение таких осложнений, как недостаточность сократительной функции, шок, угрожающие жизни аритмии;

− последующее лечение, направленное на купирование поздних осложнений. Основная цель при этом одна – предотвращение смерти и повторного ИМ.

Эти фазы могут соответствовать терапии на догоспитальном этапе, лечению в блоке интенсивной терапии (БИТ) и ведению в постблоковой палате. Часто эти задачи переплетаются, и любое разделение такого рода является искусственным.

Неотложная помощь. Постановка диагноза

В первую очередь должен быть установлен рабочий диагноз ОИМ. Этот диагноз основывается на данных анамнеза (тяжелая загрудинная боль длительностью более 15 минут, не купирующаяся нитроглицерином). Но боль может быть неинтенсивной, и часто наблюдаются одышка, слабость, потеря сознания, особенно у пожилых пациентов. При этом важное значение для постановки диагноза имеют наличие в анамнезе ишемической болезни сердца (ИБС), иррадиация боли в шею, нижнюю челюсть или левую руку. Не существует индивидуальных физикальных признаков, имеющих диагностическое значение при ОИМ, но у большинства пациентов имеют место признаки активации вегетативной нервной системы (бледность, холодный пот), а также гипотония или низкое пульсовое давление. Могут выявляться неравномерность пульса, брадикардия, тахикардия, III тон сердца, хрипы в базальных отделах. Необходимо как можно скорее снять ЭКГ. Даже в ранней стадии ИМ параметры ЭКГ редко остаются в норме. Однако в первые часы ЭКГ часто не поддается однозначной интерпретации, и даже при несомненном ИМ на ЭКГ может не быть классических признаков подъема сегмента ST и появления нового зубца Q. Поэтому необходимо повторное снятие ЭКГ и, если возможно, сравнение полученных данных с предыдущими записями ЭКГ. Для выявления угрожающих жизни аритмий необходимо как можно раньше начинать мониторирование ЭКГ у всех больных. Если диагноз ИМ остается сомнительным, то важное значение приобретает быстрое определение сывороточных маркеров. В трудных случаях диагностике могут помочь эхокардиография (ЭхоКГ) и коронароангиография.

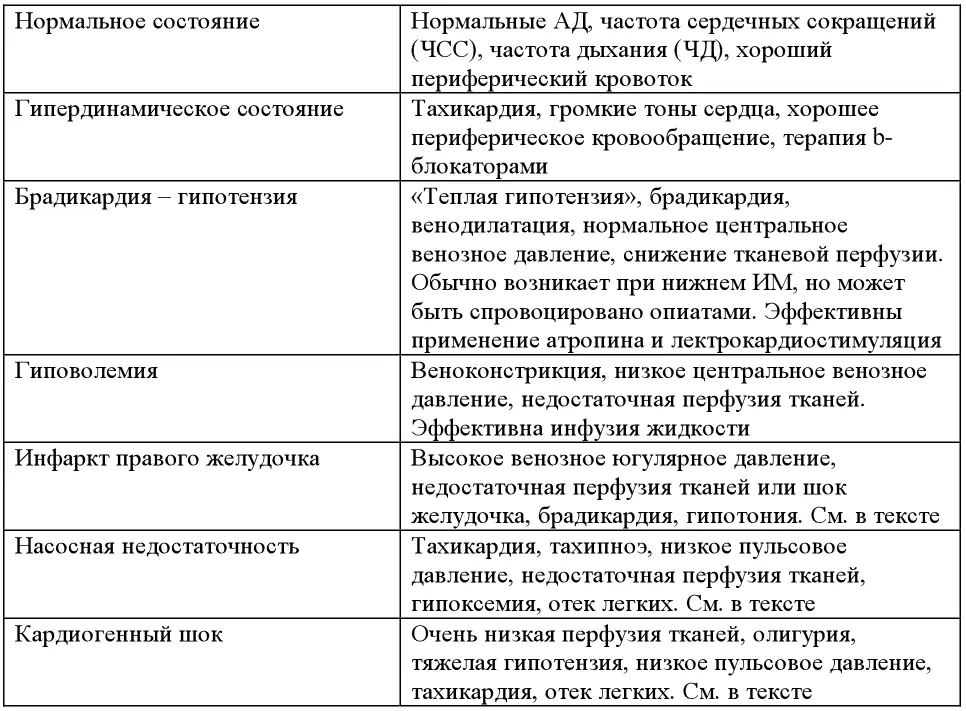

Таблица 2. Спектр гемодинамических состояний при ИМ

Купирование боли, одышки и возбуждение

Купирование боли имеет первостепенное значение не только из гуманных соображений, но еще и потому, что боль сопровождается активацией симпатической нервной системы, приводит к вазоконстрикции и увеличивает работу сердца. Чаще всего для этого применяются внутривенные опиоиды – морфин или диаморфин (внутримышечных инъекций следует избегать). Может понадобиться их повторное применение. Среди побочных реакций наблюдаются тошнота, рвота, гипотония с брадикардией, угнетение дыхания. Для их предотвращения одновременно с введением опиоидов возможно применение противорвотных средств. Гипотония и брадикардия успешно разрешаются с помощью атропина, а угнетение дыхания – с помощью налоксона, который всегда надо иметь под рукой. Если применение опиоидов не позволяет облегчить боль даже после их повторных инъекций, часто бывает эффективным внутривенное введение b-блокаторов и нитратов. У средних медицинских работников имеется ограниченный выбор ненаркотических опиоидов, применение которых отличается в разных странах. Пациентам следует давать кислород. Особенно он показан больным с одышкой или признаками сердечной недостаточности (СН) и шока.

Возбуждение – это естественная реакция организма на боль и обстоятельства, сопровождающие сердечный приступ. Важно успокоить больного и людей, его окружающих. Если возбуждение становится чрезмерным, возможно применение транквилизаторов, но обычно опиоидов бывает достаточно.

Сердце – полый мышечный орган, прокачивающий кровь по всему организму. Коронарные артерии – это сосуды, непосредственно кровоснабжающие сердце. Эти артерии могут сужаться или полностью блокироваться вследствие постепенного роста жировых отложений, называемых бляшками, на стенке сосуда. Это явление называется атеросклерозом и является причиной ИБС. Когда просвет артерии становится слишком узким, кровоток снижается и сердце не получает необходимого количества кислорода. Это явление называется «ишемия сердца». Болевые ощущения, испытываемые при этом, называются стенокардией или грудной жабой. При этом существует риск возникновения сердечного приступа, который развивается в случае критической нехватки кислорода в сердечной мышце.

Симптомы ИБС

Около одной трети пациентов с ИБС могут не испытывать никаких симптомов. Остальных могут беспокоить следующие симптомы:

− боль в грудной клетке;

− боль в руке, нижней челюсти, спине;

− одышка;

− тошнота;

− чрезмерное потоотделение;

− сердцебиение или нарушения сердечного ритма.

Факторы риска ИБС

Точная причина ИБС не известна, однако можно назвать определенные факторы риска:

− повышенное кровяное давление;

− лишний вес;

− высокий уровень холестерина в крови;

− сахарный диабет;

− курение;

− употребление жирной пищи;

− недостаточная физическая активность.

Диагностика ишемической болезни сердца

Виды диагностики ИБС

Для выявления возможных заболеваний сердца используются:

− электрокардиография (ЭКГ) для определения сердечного ритма и электрической активности сердца в состоянии покоя;

− ЭКГ в состоянии физической динамической нагрузки (например, на велоэргометре или нагрузочной дорожке);

− рентгенография грудной клетки;

− анализ крови.

Врач может рекомендовать сделать коронографию: рентгенологическое исследование кровеносных сосудов сердца. Эта процедура производится путем катетеризации артерий. Катетеризацию проводят под местной анестезией в ангиографической лаборатории, оснащенной ангиографической установкой и мониторами. На мониторах можно детально рассмотреть, где именно и в какой степени поражены коронарные артерии. На основе этой информации врач может выбрать наиболее эффективный метод лечения пациента.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: