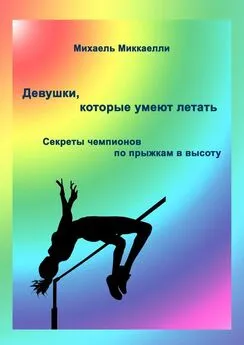

Виталий Тихонин - Обучение двигательным действиям спортсменов в прыжках в высоту

- Название:Обучение двигательным действиям спортсменов в прыжках в высоту

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Волгоград

- ISBN:5842

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Тихонин - Обучение двигательным действиям спортсменов в прыжках в высоту краткое содержание

Обучение двигательным действиям спортсменов в прыжках в высоту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно полагать, что во внешнее кольцо управления информация о ходе конкретных синергетических деталей движения обычно при освоенном навыке не поступает, так как обратной связью с отдельными мышечными единицами оно не связано (О.Фогт). Это, а, следовательно, и контроль за такими деталями, естественно, остается за низшими отделами центральной нервной системы, которые, входя во внутренне кольцо управления, как раз и меняют необходимые пути. Во внешнее кольцо могут попасть только суммированные сигналы, сенсорные синтезы, которые отражают более общий, а не детальный ход движения.

Такое разделение функций наблюдается при выполнении хорошо освоенного движения. Если же выполняется незнакомое человеку движение и низшие отделы еще не подготовлены полностью к управлению им, то высшие осуществляют контроль за смысловой стороной движения и наблюдение за деталями движения изменяет сам его смысл.

Конкретные синергетические детали либо остаются вне контроля, либо становятся объектом внимания и тогда входят в смысловую сторону движения. Поскольку высшие центры выполняют в этих условиях две функции, из которых одна им явно не свойственна, они могут осуществить их только в весьма примитивном виде, контролируя ход движения преимущественно при помощи внешних рецепторов, т.е. внешней обратной связи. В результате само движение тоже окажется выполненным примитивно. Это явление наблюдали все осваивающие новый двигательный навык.

Полноценный контроль за всеми конкретными деталями движения (а, следовательно, и его качественное выполнение) происходит лишь после того, как низшие отделы образуют соответствующие связи между клетками и центрами и сделают действенной внутреннюю обратную связь. Таким образом, в управление движением будет включено внутреннее кольцо и за высшими отделами (т.е. за внешним кольцом) останется только их прямая задача – контроль за смысловой стороной движения.

Только тогда станет возможным биомеханически правильное решение тончайших деталей смысловой части движения. В этом случае оба кольца не остаются резко разделенными, а только тесно взаимодействуют.

Разделение колец управления и обратных связей на внешние и внутренние принципиально связано с вопросом программирования движений.

Из всего изложенного вытекает существование аппарата, обеспечивающего это программирование. Но следует отметить, что, несмотря на неясность многих сторон вопроса, уже сейчас можно провести некоторую дифференциацию этого аппарата.

Установлено, что все высшие животные, лишенные в силу травм или по другим причинам высших отделов головного мозга (например, соответствующих отделов больших полушарий), совершенно не способны к решению смысловых задач движений. Однако они легко выполняют даже сложные автоматизмы (например, ходьбу), если только такие движения были освоены до травмы. Патологические же изменения проводящих путей внутренней обратной связи (например, спинная сухотка, при которой наступает перерождение задних столбов спинного мозга) приводят не только к нарушению привычных автоматизмов, но и к прямой невозможности выполнить движение без зрительного контроля, в то время как общая смысловая сторона его остается без нарушений (Н.А. Бернштейн, 1947).

Можно предполагать, что внешнее кольцо управления больше связано с первой ступенью – с задающим механизмом, а внутреннее – со второй, с программирующим механизмом. При выполнении хорошо освоенного движения оба они работают последовательно. Однако в процессе обучения и при некоторых патологических состояниях на задающее звено падает дополнительная задача – управление еще и некоторыми конкретными деталями движения, хотя биомеханическая сторона его к этому еще не готова. Это происходит потому, что достаточно эффективное внутреннее кольцо управления еще не образовалось. Во всяком случае, наличие показанных выше двух основных нервных трактов в головном мозге – пирамидного и экстрапирамидного – не лишает центральную нервную систему возможности управлять движением по обоим кольцам, давая в нужных случаях преимущество тому или другому из них.

К изложенному нужно добавить следующее: во-первых, хотя составление программы условно рассматривается поэтапно, фактическое формирование ее носит, по-видимому, иной характер. В задающем механизме она может возникать на все движения от его начала и до конца; в программирующем – в ходе движения в зависимости от сигнала коррекции, поступающего от отличающих механизмов внутренней обратной связи. Вовторых, и само разделение центральных аппаратов во многом условно; можно предполагать, что чем выше автоматизированность навыка, тем более высокие отделы мозга играют роль задающего механизма и, наоборот, чем меньше освоен навык, тем больше этим аппаратам нужно заниматься конкретными деталями движения. Иными словами понятие «задающий» или «программирующий» механизм нельзя закрепить раз и навсегда за определенными отделами центральной нервной системы. Напротив, в зависимости от степени автоматизированности навыка и задач, стоящих перед движением, роль этих механизмов может выполняться различными субординационными уровнями центральной нервной системы.

Накопление первичных данных внутренней обратной связи, афферентации, выполняется проприоцепторами, нервными окончаниями в мышцах и сухожилиях («датчиками» внутренней обратной связи), которые, как говорилось выше, по соответствующим центростремительным аксонам передают эту информацию в центральные отделы мозга. При этом сведения о физиологическом и механическом состоянии мышц, как полагают, даются мышечными проприоцепторами, а о сочленовых углах (на чем строится важнейшая информация о скорости и ускорении перемещения звена в пространстве) – сухожильными и суставными. Эта информация после синтеза и, по-видимому, перекодировки поступает в сличающий механизм.

Здесь происходит важная встреча информации, даваемой обратной связью, с информацией-приказом. На этом участке вырабатываются новые сигналы, поступающие опять в кольцо управления по прямой связи. Как будет показано дальше, связь между мышечным напряжением и результирующим движением выражается дифференциальным управлением не ниже второго порядка. Это означает, что в ходе движения, в зависимости от меняющегося положения звеньев, эти уравнения могут иметь множество решений, из которых необходимо выбрать одно, наиболее отвечающее условиям выдвигаемой двигательной задачи, сличить его с действительным положением вещей и, наконец, внести соответствующие поправки в ход движения. Иначе говоря, сличающий механизмосуществляет полезный эффект обратной связи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: