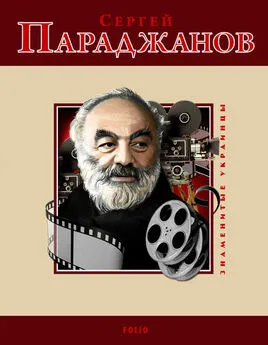

Левон Григорян - Параджанов

- Название:Параджанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03438-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Левон Григорян - Параджанов краткое содержание

Сергей Параджанов (1924–1990) — один из самых интересных режиссеров XX века, уникальный мастер, создавший свой неповторимый кинематографический язык, и в жизни был человеком столь необычным, что его причуды зачастую воспринимались окружающими едва ли не как безумие. Непредсказуемый, эпатажный, с искрометной фантазией и страстью к разного рода мистификациям, он пять лет провел в лагерях строгого режима, за которыми последовали пятнадцать лет творческого простоя. И все же этот человек нашел в себе силы вернуться к любимой профессии и завоевать мировое признание. Его фильмы получили более тридцати призов на международных кинофестивалях, им восхищались Феллини, Антониони, Годар, Куросава, его друзьями были Тарковский, Мастроянни, Ив Сен-Лоран. В своей книге автор, близко знавший Параджанова, не только рассказывает о жизни своего выдающегося коллеги, но и дает профессиональный анализ его творчества, что позволяет окунуться в волшебный мир живописи, пластики, музыки, безграничной фантазии великого Мастера.

Параджанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начнем с фамилии. Одна из рассказываемых им красочных легенд гласила, что когда-то его предки умели так замечательно шить паранджу, что свои художественно оформленные изделия поставляли прямо в гарем султана, то есть являлись, так сказать, поставщиками его султанского величества. Вот и была пожалована им такая фамилия.

Сомнительная версия, скажем сразу, хотя творил ее Параджанов достаточно вдохновенно. Опровергает ее другая версия.

Прибегнем к свидетельству известного режиссера Георгия Шенгелая, к счастью, успевшему ее записать.

«Большая компания у Параджанова в его доме. Грузинское светское общество.

Параджанов в своем репертуаре, рассказывает: „Фамилия Параджанов происходит от грузинского слова ‘пари’ (то есть щит). Мои предки защищали грузинского царя Ираклия. Отсюда и моя фамилия“.

Из соседней комнаты слышится голос матери Сергея, Сирануш: „Чего ты трепешься? Наша фамилия от армянского слова ‘пара’. Пара — по-армянски деньги“».

Здесь необходимо уточнение: пара, то есть деньги, это не армянское, а турецкое слово. В многоязычном Тифлисе было много заимствований. И все же и эта версия при серьезном анализе маловероятна.

Зато у ереванской родни Параджанова, в которой, кстати, тоже много одаренных людей, достаточно вспомнить его двоюродного брата народного артиста Армении Оника Параджаняна, замечательного музыканта, преподавателя консерватории, совсем иная версия: корень родового слова выводится из армянского слова «параджа», что означает сутана.

В русской версии ею фамилия звучала бы Сутанов. Это явное свидетельство того, что в их родовом древе были люди духовного звания, оставившие в своем служении духу видный след.

То есть Параджаняны были не поставщиками гарема и не корыстными служителями мамоны, а служителями духа, облаченными в сутану.

К чести Параджанова надо сказать, что он никогда не старался, как нынче модно, «примкнуть к графьям», выдать себя за потомственного аристократа, а, наоборот, всегда подчеркивал свое простое «мокалакское» происхождение.

В этой связи вспоминаются детали одной из встреч Бунина с Чеховым. Увидев метрику Чехова, где были указаны одни мещане, купцы, священники, Бунин был так удивлен, что даже попросил у Чехова переписать ее. Дав согласие, Чехов заметил: «Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое название?»

Свое простое происхождение Параджанов, как и Чехов, никогда не скрывал, зато всячески подчеркивал, насколько колоритными людьми были его отец и мать.

Тут вспоминается один из его рассказов, и если артистический блеск исполнения, конечно, не удастся передать, постараемся воспроизвести хотя бы его образность.

Но сначала надо сказать следующее: Параджанов безукоризненно разбирался в антиквариате, мог точно определить вес бриллианта или сапфира прямо на владельце, бросив мимолетный взгляд. Подойдя к горке со старинной посудой, даже не открывая, сразу называл фабричную марку и страну изготовления: это Саксония, а это Веджвуд, с легкостью отличал фарфоровую статуэтку датского королевского завода от аналогичных изделий дрезденских и петербургских мастеров.

Он вырос не в замке, а в обыкновенном тифлисском дворе. И хотя дом его отца не был украшен фамильным гербом, настоящих предметов искусства прошло через него немало. Ими занимался отец Параджанова, имевший до революции антикварный магазин. Но передать фамильный промысел наследнику не удалось…

В империи поднималась новая аристократия в тяжелой солдатской шинели, строгие нравы которой роскошь отвергали.

На драгоценности в те годы надели шапку-невидимку. Они, весьма подешевев, присутствовали… но их не было видно. Бывший антиквар превратился, по сути, в старьевщика и теперь уже в своей «нэпмановской» лавочке терпеливо перепродавал предметы ширпотреба.

Но страсть осталась… Это была тяжелая страсть бывшего курильщика, с наслаждением вдыхающего дым чужой папиросы. Он прятал свою страсть как мог… Прятал от себя, от соседей, от властей… Но красота уникальных старинных изделий продолжала ворожить над ним, сжигала сердце.

Страсть коллекционера бывает подчас горячее любовной. У него дрожали руки, его обдавало жаром, когда в лавку попадала настоящая вещь, настоящая красота. Он продолжал искать и находить ее, понимая, что все это ни к чему, но ничего не мог поделать с собой.

И однажды… Однажды бойкий «наследник» рода, настоящий резвый тифлисский мальчик, услышал в ночь на Рождество какой-то странный шорох.

Отец тащил мать в ночной сорочке на чердак. Сгорая от любопытства, он бесшумно последовал за ними. Тут перед ним открылось необычное зрелище. Это был тайный праздник, ночная ворожба, камлание!.. При свете мерцающей в старинном канделябре свечи отец торопливо украшал мать драгоценными камнями, старинными кружевами и тканями (здесь рассказчик называл их точные названия… увы мы такими знаниями не располагаем). На глазах мальчика мать превращалась в елку (к тому времени запрещенную). Она восхищенно вскрикивала: «Иосиф! Что ты делаешь, Иосиф!..» А он с такими же страстными стонами надевал на нее серьги, сияющие диадемы и подвески. Мерцали в пляшущем пламени свечи рубины, сапфиры, изумруды. Плотно и душно, как приближающаяся гроза, все обволакивала надвигающаяся страсть. Наконец, швырнув на пол котиковую шубу, отец уложил на нее мать. Он брал ее грубо и неистово, как брали маркиз санкюлоты, как, тяжело сопя, насиловали княгинь буденновцы… Самое грубое плебейство слилось с патрицианской красотой. Это сочетались Авлабар и Сололак, жесткая ковровая рукавица сливалась с белой нежной кожей, омытой в серных водах… бычьи копыта преображались в золотистом нектаре в нежнейшее нечто… Это бурлило, как кипящий серный источник все вожделение, весь экстракт, бульон этого города с его лукавой чертовщиной, закованной в бесчисленные табу, города, где слово «хабарда!» — «берегись!» — сопряжено со словом «хабар!» — «новость!», точнее — «слух»… или «весть». Ибо первое слово, которым обмениваются здесь поутру, это — «хабар»…

Какие новости на рынке? Какие слухи о соседской дочке, берут ее замуж или нет? Что новенького придумала власть? Что она снова учудила?

Хабар — любимое лакомство этого города, оно слаще меда и орехового варенья. Сейчас, в ночи, хабар и хабарда были единым целым — «берегись новостей!»

Никто не должен разнести весть, что скромный старьевщик скрывает на чердаке пещеру Али-Бабы. Никто не должен передать слух о том, какая опасная красота смущает его душу. Никто не должен знать, что мирные обыватели украшают запрещенные елки и устраивают в рождественскую ночь чуть ли не шабаш. А в их отмытых серными водами телах пылают темные языческие страсти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: