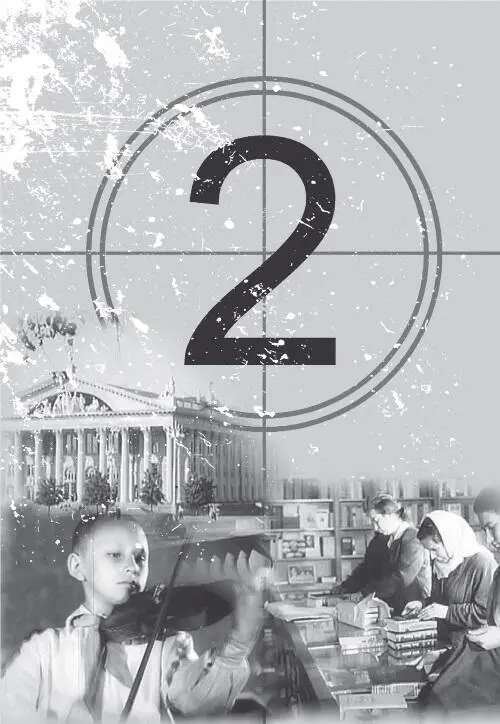

Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 2. 1954–1969

- Название:История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 2. 1954–1969

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2858-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ремишевский - История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 2. 1954–1969 краткое содержание

История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 2. 1954–1969 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы обманываем зрителя, даем ему недоброкачественную продукцию. Техническая комиссия министерства уделяет максимум внимания только тем экземплярам, которые будут показаны ответственным инстанциям. Для остальных копий установлен совсем иной критерий, в результате чего зритель видит неполноценный фильм».

Четвертый раздел обращения посвящен вопросам управления конкретными студиями и киноотраслью в целом. Авторы письма сетуют на засилье бюрократии, отсутствие организационных новаций, подмену работы худсоветов и общественных творческих организаций кабинетным руководством. Говорится о чрезмерной централизации руководства, лишении студий элементарных прав в решении самых насущных вопросов внутристудийной жизни, начиная от составления плана и распределения кадров и кончая вопросами минимальной финансовой и организационной самостоятельности.

Особое место уделяется необходимости создания союза кинематографистов: «Вопросы советского искусства решаются в нашей стране при непосредственном участии работников искусства в их общественных организациях: в Союзе писателей, Союзе художников, Союзе композиторов, Союзе архитекторов. Только киноработники не имеют своей общественной организации, которая двигала бы вперед киноискусство. Дом кино – это ведомственный клуб, который не может служить деятельным органом, объединяющим работников киноискусства».

Не остался без внимания и острый вопрос оплаты труда творческих кадров и технических работников: «Совершенно ненормальна система так называемой простойной заработной платы. Уже через месяц после окончания картины творческие работники получают 75 % своего оклада, вслед за тем – 50 %, а через полгода вовсе снимаются с зарплаты. Это ставит творческие кадры в исключительно тяжелое положение. Не по их вине в эти ограниченные сроки они не могут начать новую постановку. Как правило, это вызвано отсутствием сценария, или затруднениями с предоставлением павильонных площадей, или другими производственными соображениями.

Заработная плата рядовых технических работников, которые по специфике кино должны обладать высокой квалификацией, несуразно низка: осветитель получает 500–600 рублей, а обучается годами; механик синхронной аппаратуры, отвечающий за самую сложную и ответственную технику (за съемочную камеру), получает 450–500 рублей; киномеханик на студии получает меньше зарплаты, чем киномеханик в кинотеатре, хотя квалификация механика на студии должна быть много выше. Работники лабораторий, где обрабатываются негативы и позитивы кинофильмов, материально обеспечены значительно хуже, чем работники кинокопировальных фабрик, выполняющие более простую и менее ответственную работу».

В заключение авторы обращения просят министра культуры СССР П.К. Пономаренко встретиться с творческими работниками и администрацией студии (правда, речь идет о приглашении на встречу лишь мосфильмовских представителей. – К.Р.) по вышеизложенным вопросам. Инициируемое совещание, по мнению авторов письма, должно помочь выявлению всех необходимых мероприятий для выполнения исторических задач, поставленных перед советскими кинематографистами XIX съездом Коммунистической партии Советского Союза [4] Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957: Документы / отв. ред. В.Ю. Афиани. М., 2001. С. 51–62.

.

Обращение двадцати кинематографистов около месяца циркулирует в аппарате ЦК. За это время с текстом успевают познакомиться многие из тех, кто в недалеком будущем будет готовить концепцию перестройки советской кинематографии. 26 мая 1953 года Министерство культуры СССР направляет секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву докладную записку, в которой сообщается о совещании, проведенном руководством министерства с авторами письма, а также о встрече П.К. Пономаренко с писателями и кинодраматургами. Избегая детализации и сложных рассуждений, Министерство культуры информирует Хрущева о планах реконструкции в 1953–1955 годах киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» с доведением их мощностей соответственно до 36 и 12 цветных художественных кинофильмов в год; о планах реконструкции Киевской, Тбилисской и Алма-Атинской киностудий; о планах строительства в 1954–1957 годах новых киностудий в Минске, Риге, Ташкенте, Баку и Ереване производственной мощностью каждой до 5 цветных художественных кинофильмов в год.

В записке сообщается также о планах возведения жилых домов для работников новых киностудий, о мерах по расширению прав директоров киностудий, повышению их ответственности за качество кинофильмов.

Одним словом, специалисты союзного Министерства культуры – новоявленные клерки периода «оттепели» – демонстрируют блестящие навыки формулирования лаконичных и предельно конкретных ответов на весьма запутанные и сложные вопросы: «Реконструкция технической базы? – Уже запланирована! Квартиры творческим и техническим работникам? – Построим и предоставим! Наделить директоров студий полномочиями продюсера и расширить их права? – Права расширим, но в первую очередь повысим их персональную ответственность за перерасход средств и несвоевременную сдачу фильмов!». При этом без соответствующего анализа и ответа остаются наиболее острые вопросы, как-то: взаимодействие студий с писателями и драматургами, пути преодоления сценарного голода, взаимоотношения внутри кинематографического сообщества, раздираемого фракционной борьбой, определение жанрово-стилевых приоритетов, решение проблемы кинодебютов, увеличение выплат в простоях, повышение зарплат среднему техническому персоналу и многие другие.

2. Первая индустрия в сфере культуры

Письмо двадцати отчаянных смельчаков частично своей цели достигает. Во второй половине 1950-х годов подходы к отечественному фильмопроизводству существенно трансформируются. Более того, примерно к середине 1960-х кинопроизводство и прокат – как единая и неделимая система! – складываются в самоокупаемую, идеологически эффективную производственно-экономическую структуру, основанную на принципе единства производства и реализации. Не только не требующая существенных государственных дотаций, но и способная обеспечивать высокий уровень рентабельности система «фильмопроизводство – кинопрокат» к началу 1960-х годов становится первой и единственной в СССР успешно функционирующей индустрией в сфере культуры.

Разумеется, функцию привлечения в кинотеатры десятков и сотен миллионов зрителей выполняет игровое кино. В 1960 году общее число действующих в СССР киноустановок превышает 103 тысячи, за год реализуется более 3 миллиардов билетов. Динамика посещений внушает оптимизм: на протяжении десятилетия число зрителей ежегодно увеличивается на 3–3,5 %. Взят курс на рост числа широкоэкранных кинотеатров, количество которых в стране достигает полутора сотен. Рекордсменами общесоюзного проката чаще всего становятся фильмы, созданные не на республиканских, а на центральных студиях – «Мосфильме», студии им. Горького и «Ленфиль-ме», а также зарубежные ленты. Время от времени в пятерку фильмов, собравших во всех кинотеатрах Советского Союза за первый год проката более 25–30 миллионов зрителей, попадают ленты, снятые на студиях союзных республик, однако это случается не часто и выглядит скорее исключением из общего правила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: