Ярослав Ярополов - Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино

- Название:Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906861-65-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Ярополов - Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино краткое содержание

О том, каким был выдающийся мастер кино XX века, в этой книге вспоминают люди, близко знавшие его. Среди них – поэт Андрей Вознесенский, кинооператор Вадим Юсов, кинорежиссер Михаил Ромм, актер и режиссер Николай Бурляев, композитор Эдуард Артемьев, актер Юрий Назаров, актрисы Алла Демидова, Валентина Малявина и другие.

Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Только не ищите здесь символов и иносказаний. Это просто детство и счастье, увиденные очень свежо и непосредственно. Это просто мир, где все понятно, где все прекрасно, все светло и даже конец той жизни – тело матери на земле и веером плеснувшая на сарафан, заискрившаяся солнечными бликами вода. Уродливое и злое – потом, на войне.

Символ же в картине только один. После того как резким наездом аппарат приблизил к нам фотографию расстрелянного Ивана, на экране снова белый песчаный пляж. Продолжается действие, прерванное в прологе. Подняла с разгоряченного лба волосы и ушла с ведром в руке мать. Дети играют в прятки, все так же бело и светло, только у самой воды из песка поднялось обуглившееся дерево. Весело смеется девчонка, а белоголовый мальчик обгоняет ее, бегут, бегут прямо по воде, девчонка отстала, бежит один Иван, и тогда в секундном кадре мелькает обуглившееся дерево со злым, тусклым свечением солнца.

Напоминание? Предупреждение?

Так или иначе – лишь бы не стояло на пути у мальчишки мертвое черное дерево».

Так виделся мне фильм на его премьере.

Пересматривая «Иваново детство» сегодня, восхищаясь и волнуясь еще больше, читаешь заявку и на будущие фильмы Андрея Тарковского, некий свернутый их сюжет, не говоря уж о том, каким волнующим и многозначительным выглядит в контексте финала последней картины, «Жертвоприношения», это зловещее черное дерево «Иванова детства».

Древо смерти и возрождающееся, оживающее дерево надежды и веры – таковы оказались волею судеб вехи, отграничивающие экранное пространство фильмов Андрея Тарковского, начало и конец.

Но об этом после. Пока же заметим, что именно в «Ивановом детстве» зародились многие важные мотивы, темы, образы, которые дальше получат развитие в творчестве Тарковского. Здесь же определилось противостояние или равноденствие двух сил, двух субстанций: человек и история, человек и его время.

Формула, всеохватывающая искусство, конкретизируется у Тарковского в резкости сопоставления и едва ли не декларативном равновесии всеобщего и глубоко индивидуального, вселенского и сокровенно-заветного в одной-единственной человеческой душе. События космического масштаба – и одна скромнейшая судьба. Эпоха с ее неотвратимым ходом истории – и духовный путь личности, извилистый, в метаниях, срывах и подъемах. Мир и человек равнозначимы, взаимопроникаемы. От маленького воина Ивана нить потянется к тем героям, которые на свои плечи взгромоздят груз ответственности за всю планету и собственным подвигом, жертвоприношением самого дорогого возмечтают спасти человечество.

Резкость контрастов, предельное обострение конфликта поражали в «Ивановом детстве». Ребенок – ревнитель войны, олицетворение ее беспощадного закона. Война – не только среда, обстановка, условие, война – сама эта искаженная душа. Трактовка поражала неожиданностью и после великого цикла картин о войне, созданных в конце 50-х и на рубеже нового десятилетия: там «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Капо», «Хиросима, любовь моя» и другие шедевры мирового кино, казалось бы, до конца исчерпавшие тему губительного действия войны на человека. Шок, вызванный «Ивановым детством» на Западе, отлично передает блистательная статья Жан-Поля Сартра, публикуемая в этой книге. Не случайно поэтому демонстрация картины на XXIII Венецианском фестивале, где «Иванову детству» был присужден «Золотой лев» св. Марка, вызвала оживленную дискуссию в итальянской прессе: в газете «Унита» высказались по поводу фильма кроме Сартра и другие видные писатели, журналисты, политические деятели.

«Иваново детство» потрясло общественное мнение и как документ жесточайших страданий народных, и как художественное произведение, запечатлевшее глубинный трагизм и тотальное безумие войны с еще не ведомой экрану силой.

На такой публицистический резонанс скромная и интимная картина Тарковского, скажем прямо, не была рассчитана. Тем знаменательнее отклик. Но сегодня ясно видится в «Ивановом детстве» и некое более общее содержание, материализованное в точнейших знаках и приметах Великой Отечественной войны, но способное также и «оторваться» от конкретности.

Так, река, которую переплывает Иван, черная, мертвая, в зловещих вспышках ракет и всхлипах гнилой воды, – она же еще и Стикс. Немецкая сторона – тот свет, страна мрака и страха. Все это, конечно, не навязывается нам и даже не предлагается на рациональном уровне, но многозначность кинематографических образов Тарковского, органическое сопряжение в них документальности и поэтического полета – особые свойства его режиссуры – рождаются уже здесь.

Таков и образ черного дерева, все же недостаточно тогда нами понятый, а большинством критиков даже и не замеченный. Теоретизировали о «поэтическом» и «прозаическом», оправдывали сны, будто они нуждались в оправдании, и покровительственно направляли начинающего. Мы еще не были подготовлены к тому, что перед нами и зрелый, и сложившийся художник, Мастер в свои тридцать лет.

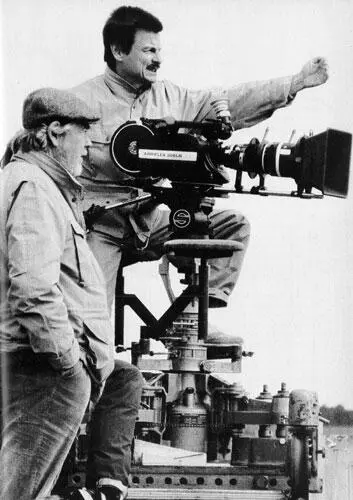

У молодого человека обнаружилась властная творческая воля, этот первый типологический признак режиссера-постановщика.

Обратимся к документам.

То, что некогда клубилось каждодневной студийной жизнью, волнением, тревогами и счастьем, ныне – история, обитель воспоминаний и еще подшитые, пронумерованные единицы архивного хранения. Но как красноречив и неукоснителен язык пожелтевших бумаг, стенограмм, приказов, официальной переписки! Как опасен он для модного сегодня мифотворчества!

Сегодня ведь все норовят показать себя помощниками или покровителями гонимого таланта! Между тем истинные помощники (иных уже нет на свете) остались в тени.

Архив «Мосфильма» содержит запечатленную в документации творческую судьбу Андрея Тарковского. Дальше встретятся в большом количестве документы и печальные, и страшные, и способные глубоко огорчить их читателя. Но пока – на пороге творческой жизни – они рассказывают об удачных стечениях обстоятельств, об атмосфере благоприятствования вокруг.

Дело было так: на «Мосфильме» молодой режиссер Эдуард Абалов ставил фильм «Иван» по одноименному рассказу. Сценаристы – сам В. Богомолов и М. Папава, в ту пору престижный кинодраматург («Академик Иван Павлов», «Великий воин Албании – Скандербег» и другие), – что-то все не ладили между собой. Да и у режиссера – хотя, как известно, молодым в ту пору начала шестидесятых предоставлен был полный простор – дела не слишком ладились.

Собственно говоря, это была рядовая, вполне банальная история о маленьком военном герое. Режиссерский сценарий приводит к оптимистическому финалу. Война кончилась, Гальцев в чистом купе пассажирского поезда встречает военного, чье лицо кажется ему знакомым. У военного милая беременная жена. Это и есть Иван. Оказывается, фашисты не расстреляли его, а отправили в Майданек, откуда и освободили его части Советской Армии. Финал в духе старого времени – мог ли попасть в плен или погибнуть столь юный киногерой? «Да будет благословен мир», – назидательно произносил Гальцев под надпись «конец фильма».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: