Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 56

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 56

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 56 краткое содержание

История финского гиганта: как Nokia дошла до жизни такой Автор: Константин Ушаков

HTML5 Camp: Microsoft призывает внедрять Автор: Юрий Ильин

Mobile World Congress: Nokia, Sony Ericsson и другие Автор: Егор Емельянов

Активность Солнца — от Галилея до стереоснимков Автор: Юрий Ильин

ИнтервьюСоня Соколова («Звуки.ру») о российском музыкальном рынке Автор: Юрий Ильин

ТерралабMobile World Congress: что показали HTC, Samsung и LG Автор: Егор Емельянов

Mobile World Congress: Nvidia, Intel и ST-Ericsson Автор: Олег Нечай

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Смерть угодника Автор: Василий Щепетнев

Кивино гнездо: Дракон неясной национальности Автор: Берд Киви

Анатолий Вассерман: Гольфстрим Автор: Анатолий Вассерман

Кафедра Ваннаха: Реальные деньги из вымышленного мира Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: У витрины Автор: Василий Щепетнев

Анатолий Вассерман: Новые интерфейсы Автор: Анатолий Вассерман

Кафедра Ваннаха: Китай и все его роботы Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Памятник Инквизитору Автор: Василий Щепетнев

Анатолий Вассерман: Сколько ждать обещанного Автор: Анатолий Вассерман

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Знать или уметь Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Мумбайский хоккеист Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Новый Некрономикон Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Голодный карлик Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 56 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К оглавлению

Активность Солнца — от Галилея до стереоснимков

Юрий Ильин

Опубликовано18 февраля 2011 года

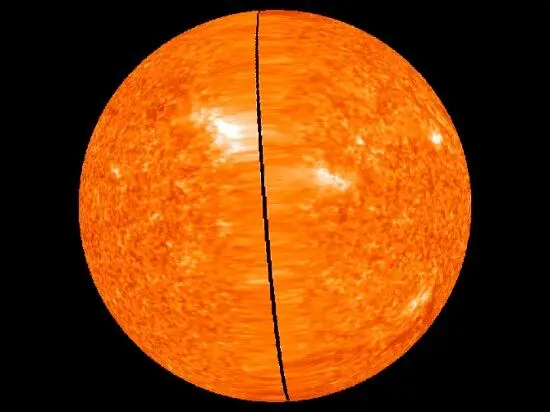

Американские спутники STEREOраспределились по солнечной орбите Земли так, чтобы наблюдать наше светило с обеих сторон одновременно. Это помогло астрономам впервые получить полностью трёхмерные снимки Солнца.

Событие это весьма и весьма важное: впервые у учёных появилась возможность наблюдать с обеих сторон поверхность звезды и изучать пертурбации её магнитных полей. Земли это касается самым непосредственным образом: с 17 февраля 2011 нам обещают начало магнитных бурь, связанных с очередной довольно мощной вспышкой на Солнце, случившейся в зоне, которая «смотрит» аккурат на Землю.

Мощные выбросы коронального вещества чреваты неприятностями для землян, и куда более крупными, чем плохое самочувствие и повышенная аварийность на дорогах из-за пресловутых магнитных бурь. "Событие Керрингтона", геомагнитная буря, в результате которой переставал работать телеграф, сейчас может иметь чуть ли не фатальные последствия.

Вряд ли будет хуже, чем в фильме «Знамение»

В целом наше светило обладает довольно-таки спокойным нравом, чему доказательство — само существование жизни на Земле. Тем не менее происходящие на Солнце события вызывают самый пристальный и практический интерес у астрономов и климатологов.

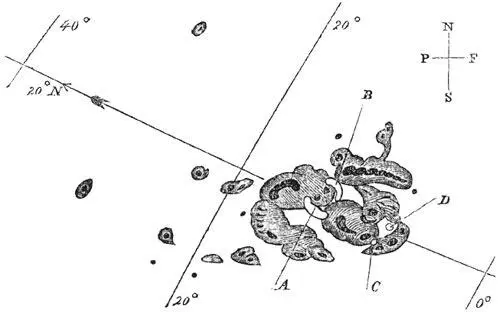

Систематические наблюдения солнечных пятен начались в XIX веке, конкретнее — с 1843 года, когда немецкий астроном Самуэль Генрих Швабе после семнадцати лет наблюдений обнаружил периодичность в изменениях среднего количества пятен на поверхности Солнца, то есть фактически открыл солнечный цикл.

Швейцарский астроном Рудольф Вольф совместил наблюдения Швабе со множеством других и реконструировал солнечные циклы до 1745 года, а затем и до времён Галилея, который, кстати, первым в 1610 году использовал телескоп для наблюдения Солнца и обнаружил пятна на его поверхности.

По правде говоря, Галилей даже в Европе не был первым, кто открыл пятна на поверхности Солнца. В 1128 году монах Иоанн Вустерский в своих «Хрониках» изобразил на рисунке два крупных пятна на Солнце.

В 807 году монах Адельмус сообщил, что наблюдал в течение девяти дней тёмное пятно на поверхности Солнца. Впрочем, сам Адельмус ошибочно заключил, что наблюдал прохождение Меркурия по солнечному диску.

Первые сообщения о пятнах на Солнце относятся чуть ли ни к 800 году до нашей эры — сведения о них фигурируют в «Книге Перемен». К четвёртому столетию до нашей эры (364 год) относятся также комментарии китайского астронома Ганя Дэ, который разглядел тёмные области на Солнце. Впоследствии сообщения о таковых довольно регулярно появлялись в императорских хрониках Поднебесной.

"Первым" Вольф назвал период 1755-1766 годов, с которых он начал реконструкцию обратно во времени, а нынешние астрономы ведут отсчёт последующим солнечным циклам. В настоящее время Солнце находится в начале 24 цикла. В 1848 году американский физик Джозеф Генри и профессор Стивен Александер установили, что температура солнечных пятен ниже, чем общая температура поверхности Солнца.

Пристальные наблюдения как будто привлекли внимание самого Солнца: в 1859 году оно «передаёт привет» в виде того самого События Кэррингтона. Мощнейший выброс коронального вещества с поверхности светила привёл к нарушению телеграфного сообщения по всему миру, а так называемые «полярные сияния» наблюдались на широте Рима и Гавайских островов.

Примерно в те же годы стало очевидным, что феномен пятен на Солнце имеет магнитную природу, что уже в ХХ веке стало доказанным фактом. Пятнами отмечаются зоны проникновения в фотосферу сильных магнитных полей, рождающихся в конвективной зоне. Падение температуры связано с тем, что эти поля уменьшают поток энергии, исходящей из глубин Солнца. Впрочем, даже когда пятен много, общая светимость падает незначительно.

При этом пятна вызывают солнечные вспышки и корональные выбросы массы, генерацию потоков ускоренных частиц, возмущения солнечного ветра. Пик солнечной активности приходится на максимальное количество пятен на поверхности Солнца.

Зафиксированный длительный период практически полного отсутствия пятен на Солнце — так называемый " минимум Маундера", пришедшийся на 1645-1715 годы, практически точно совпадает с Малым ледниковым периодом, хотя их взаимосвязь многими учёными оспаривается. Как бы там ни было, абсолютный максимум солнечной активности за последние три столетия пришёлся на середину двадцатого века; при этом, как ни странно, ничего сопоставимого по деструктивности с Событием Кэррингтона в те годы не было отмечено.

В конце ХХ века американские и европейские астрономические агентства запустили целый ряд спутников для наблюдения за Солнцем — точнее, главным образом за физическими процессами на его поверхности и такими событиями, как выброс масс. Одним из первых был аппарат Ulysses («Улисс»), выведенный на околоземную орбиту шаттлом Discovery в 1990 году, а дальше выведенный на орбиту, в афелии достигавшую орбиты Юпитера (5 а.е.), а в перигелии — чуть превышавшую расстояние от Солнца до Земли (1 а.е.). Аппарат проработал до 2008 года, исследовав полярные области Солнца в 1994-1995 и 2000-2001 годах. Именно он обнаружил, что южный магнитный полюс нашего светила выражен значительно менее явственно, чем северный.

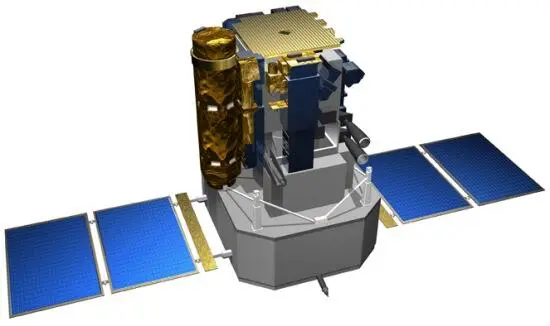

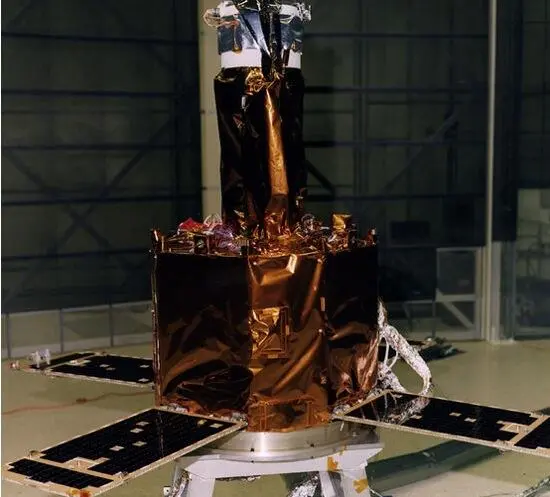

SOHO

С 1995 году на орбите исправно работает аппарат, построенный совместно ESA и NASA, — Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) — тяжеловооружённая орбитальная обсерватория, нагруженная огромным количеством инструментов для наблюдения за Солнцем, его фотосферой, хромосферой, короной, солнечным ветром и так далее. SOHO — один из главных поставщиков информации о солнечной активности, которая используется для своевременного прогнозирования мощных вспышек.

В 1998 году аппарат едва не был потерян, однако спустя несколько месяцев с ним удалось восстановить связь, вернуть ему надлежащую ориентацию в пространстве и реанимировать его оборудование.

В 2009 году его миссию продлили до декабря 2012 года.

TRACE

В 1998 году начал функционировать орбитальный телескоп TRACE (Transition Region and Coronal Explorer), фотографировавший зоны между солнечной короной и фотосферой. Аппарат был потерян в 2010 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: