Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 70

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 70

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 70 краткое содержание

Активированный Google: будет ли хромированная таблетка? Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

Дмитрий Шабанов: О бессмертии популяций Автор: Дмитрий Шабанов

ИнтервьюДареджан Митяева (Newstube) о рынке видеоновостей Автор: Юрий Ильин

ТерралабНедорогая веб-камера: какую выбрать Автор: Олег Нечай

Обзор Android 3.1: робот взрослеет Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

Видеотрансляция конференции DevCon'11 Автор: Ника Парамонова

Путеводитель по процессорам Intel Sandy Bridge (часть 1) Автор: Олег Нечай

Путеводитель по процессорам Intel Sandy Bridge (часть 2) Автор: Олег Нечай

Обзор новой версии Opera Mini для iOS Автор: Андрей Федив

КолумнистыКафедра Ваннаха: Пряников не хватит всем… Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Наркоград (утопия) Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Чем плохи дроны Автор: Ваннах Михаил

Василий Щепетнёв: Хлеб и героин (конец утопии) Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Твен как копираст и ИТ-предприниматель Автор: Ваннах Михаил

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Начало продаж Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 70 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

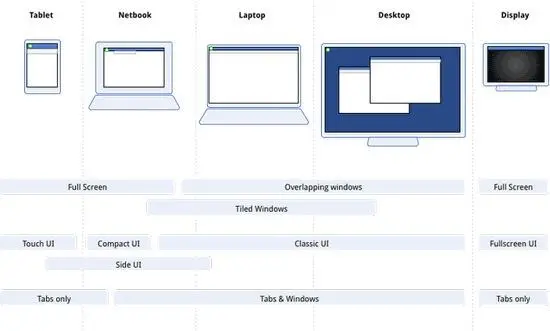

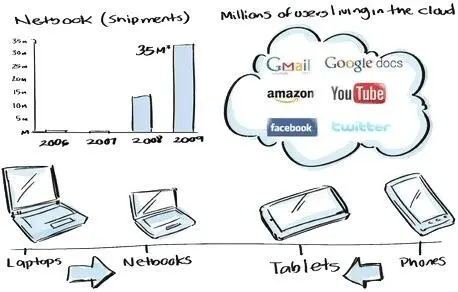

Адаптировать сами веб-приложения под touch-технологии не очень сложно. Так почему бы не подогнать под них и их платформу — браузер Chrome? Ну а раз его, то и Chrome OS соответственно.

И если Chrome OS однажды объявится на планшетах — ну что же, в Google изначально, анонсируя её, говорили о многообразии поддерживаемых ею форм-факторов.

А ещё о том, что, возможно, однажды её платформы станут одним проектом. И это, на фоне роста популярности облачных сервисов и конвергенции окружающих потребителя устройств, — далеко не причуда Google.

К оглавлению

Дмитрий Шабанов: О бессмертии популяций

Дмитрий Шабанов

Опубликовано26 мая 2011 года

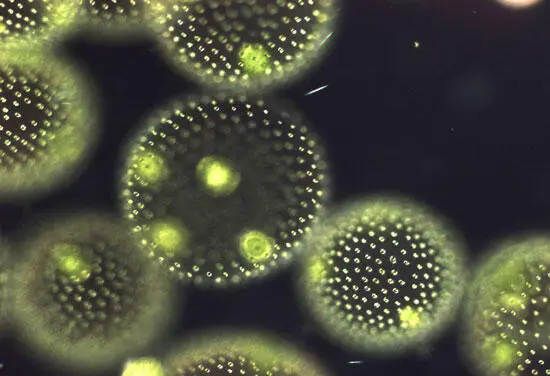

"- Вольвокс <���…> интересует нас потому, что это он изобрел смерть. <���…> Амебы никогда не умирают. И мужские половые клетки, достигающие цели, кладут начало новой жизни, в которой отец продолжает существовать. Но вольвокс, этот подвижный, перекатывающийся шар водорослей, состоящий из вегетативных и репродуктивных клеток, нечто среднее между растением и животным - под микроскопом он кружится, как танцоры на рождественском балу, - впервые осуществив идею сотрудничества, ввел жизнь в царство неизбежной - в отличие от случайной - смерти. Потому что - потерпите, дети, страдать осталось всего семь минут - хотя потенциально каждая клетка в отдельности бессмертна, но, добровольно приняв на себя дифференцированную функцию внутри организованного содружества клеток <���…> она изнашивается и гибнет. Она жертвует собой ради блага всего организма."

- Джон Апдайк («Кентавр»)

С легкой руки Апдайка в мемосфере распространилась байка о вольвоксе, который изобрел смерть, и о бессмертных одноклеточных организмах. Так ли это?

Живет себе амеба и, если ей повезет избежать гибели, она со временем разделится. «Половинки» (дочерние клетки) начнут жить самостоятельно, и если им повезет избежать смерти, со временем поделятся сами. Отвечает ли эта картина нашим представлениям о бессмертии? Не очень. Во-первых, смерть подстерегает эти организмы на каждом шагу. Во-вторых, после деления клетки жизнь продолжает не она, а ее потомки. Деление амебы - смерть старой клетки и рождение двух новых!

У многоклеточных ситуация сложнее. В типичном случае (как у человека) оплодотворенная яйцеклетка многократно делится, формируя более-менее многочисленный клон своих потомков. Почти все клетки в телах большинства из нас - клоны (генетические копии) той первой нашей клетки, которая получилась от слияния материнской яйцеклетки и отцовского сперматозоида. Совокупность таких клональных потомков оплодотворенной яйцеклетки и составляет большую часть нашего тела - сому.

Но уже в ранних зародышах специализируются клетки-родоначальницы половых клеток. У человека их можно опознать даже на шестнадцатиклеточной стадии. Иногда они ведут себя довольно странно. Например, у нашего вида, как и у других млекопитающих, они во время формирования большинства органов находятся вне тела зародыша - в оболочках желточного мешка. Половые железы формируются из соматических клеток. «Переждав» ключевые перестройки, первичные половые клетки приползают (благодаря амебоидному движению) в уже готовые половые железы и заселяют их. Именно потомки этих клеток дадут начало яйцеклеткам, сперматозоидам и, в конечном итоге, следующим поколениям организмов.

Да, начало разделению сомы и зародышевой линии положили первые, еще примитивные многоклеточные. В школе их примером служит зеленая водоросль вольвокс. Не забудьте, что вольвокс - современный вид, а те существа, которые впервые пошли по этому пути около миллиарда лет назад, были, вероятно, несколько иными.

Итак, и вольвокс, и человек состоят из двух типов клеток. Соматические клетки со временем умрут, и линия их потомков неизбежно прервется. Клетки зародышевого пути тоже умрут, но, с небольшой вероятностью, последовательность их потомков протянется в неограниченное будущее.

Так что, бессмертия не существует, ведь клетки зародышевого пути можно считать бессмертными лишь условно, как и амеб? Существует, просто искать его нужно не на уровне клеток и организмов!

Многие курсы биологии строятся в соответствии с концепцией структурных уровней биосистем. Помните? Молекулы - клетки - ткани - органы - организмы - популяции - экосистемы - биосфера…

Как ни странно, до сих пор спорят, какой набор уровней организации правильнее выделять. Ответ прост. Выделять отдельный уровень организации следует в том случае, если на нем при объединении подсистем в целое возникает новое качество.

Можно приведу пример, который когда-то разработал для школьного учебника? Каждая система имеет две группы свойств. Аддитивные свойства системы (лат. additio - прибавление) являются суммой свойств ее частей. Качественно новые свойства системы называются эмергентными (лат. emergere - всплывать, появляться). Английское прилагательное «emergent» часто по-русски передают как «эмерджентный», что не соответствует сложившейся традиции передачи буквы "g" в терминах: мы ведь говорим и пишем «ген», а не «джен», несмотря на английское «gen»!

Так вот, для каждого из уровней биосистем можно указать его эмергентные свойства. Феномен жизни эмергентно возникает на уровне клетки. Ниже ее - более или менее сложные молекулярные автоматы, а клетка - хоть бактериальная, хоть человеческая - уже носитель жизни.

При изучении некоторых физиологических проблем полезно, кроме организменного уровня, выделять уровни функциональных систем, органный, тканевой и клеточный. При решении других вопросов достаточно обойтись уровнями организма и клетки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: