Лариса Малинина - Основы информатики: Учебник для вузов

- Название:Основы информатики: Учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-09776-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Малинина - Основы информатики: Учебник для вузов краткое содержание

Учебник состоит из двух разделов: теоретического и практического. В теоретической части учебника изложены основы современной информатики как комплексной научно-технической дисциплины, включающей изучение структуры и общих свойств информации и информационных процессов, общих принципов построения вычислительных устройств, рассмотрены вопросы организации и функционирования информационно-вычислительных сетей, компьютерной безопасности, представлены ключевые понятия алгоритмизации и программирования, баз данных и СУБД. Для контроля полученных теоретических знаний предлагаются вопросы для самопроверки и тесты. Практическая часть освещает алгоритмы основных действий при работе с текстовым процессором Microsoft Word, табличным редактором Microsoft Excel, программой для создания презентаций Microsoft Power Point, программами-архиваторами и антивирусными программами. В качестве закрепления пройденного практического курса в конце каждого раздела предлагается выполнить самостоятельную работу.

Основы информатики: Учебник для вузов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

LAN (Local Area Networks) – локальные сети;

MAN (Metropolitan Area Networks) – региональные (городские или корпоративные) сети;

WAN (Wide Area Networks) – глобальные сети.

Локальная сеть (ЛС) – это коммуникационная система, поддерживающая в пределах здания или некоторой другой ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи цифровой информации, предоставляемых подключенным устройствам для кратковременного монопольного использования. Территории, охватываемые ЛС, могут существенно различаться.

Длина линий связи для некоторых сетей может быть не более 1000 м, другие же ЛС в состоянии обслужить целый город. Обслуживаемыми территориями могут быть как заводы, суда, самолеты, так и учреждения, университеты, колледжи. В качестве передающей среды, как правило, используются коаксиальные кабели, хотя все большее распространение получают сети на витой паре и оптоволокне, а в последнее время также стремительно развивается технология беспроводных локальных сетей, в которых используется один из трех видов излучений: широкополосные радиосигналы, маломощное излучение сверхвысоких частот (СВЧ излучение) и инфракрасные лучи.

Небольшие расстояния между узлами сети, используемая передающая среда и связанная с этим малая вероятность появления ошибок в передаваемых данных позволяют поддерживать высокие скорости обмена – от 1 Мбит/с до 100 Мбит/с (в настоящее время уже есть промышленные образцы ЛС со скоростями порядка 1 Гбит/с).

Региональные сети, как правило, охватывают группу зданий и реализуются на оптоволоконных или широкополосных кабелях. По своим характеристикам они являются промежуточными между локальными и глобальными сетями.

Глобальные сети, в отличие от локальных, как правило, охватывают значительно большие территории и даже большинство регионов земного шара (примером может служить сеть Internet). В настоящее время в качестве передающей среды в глобальных сетях используются аналоговые или цифровые проводные каналы, а также спутниковые каналы связи (обычно для связи между континентами). Ограничения по скорости передачи и относительно низкая надежность аналоговых каналов, требующая использования на нижних уровнях протоколов средств обнаружения и исправления ошибок, существенно снижают скорость обмена данными в глобальных сетях по сравнению с локальными.

Существуют и другие классификационные признаки компьютерных сетей. Так, например:

– по сфере функционирования сети могут быть разделены на банковские научных учреждений, университетские;

– по форме функционирования можно выделить коммерческие и бесплатные сети, корпоративные и общего пользования;

– по характеру реализуемых функций сети подразделяются на вычислительные (предназначенные для решения задач управления на основе вычислительной обработки исходной информации); информационные (предназначенные для получения справочных данных по запросу пользователей); смешанные (в них реализуются вычислительные и информационные функции);

– по способу управления вычислительные сети делятся на сети с децентрализованным, централизованным и смешанным управлением. В первом случае каждая ЭВМ, входящая в состав сети, включает полный набор программных средств для координации выполняемых сетевых операций. Сети такого типа сложны и достаточно дороги, так как операционные системы отдельных ЭВМ разрабатываются с ориентацией на коллективный доступ к общему полю памяти сети. В условиях смешанных сетей под централизованным управлением ведется решение задач, обладающих высшим приоритетом и, как правило, связанных с обработкой больших объемов информации.

10.4. Локальные сети

Локальная сеть создается, как правило, для совместного использования ресурсов ЭВМ или данных (обычно в одной организации). С технической точки зрения локальная сеть – совокупность компьютеров и каналов связи, объединяющих компьютеры в структуру с определенной конфигурацией, а также сетевого программного обеспечения, управляющего работой сети. Способ соединения компьютеров в локальную сеть называется топологией.

Топология во многом определяет многие важные свойства сети, например такие, как надежность (живучесть), производительность и др. Существуют разные подходы к классификации топологий сетей. По производительности они делятся на два основных класса: широковещательные и последовательные.

В широковещательных конфигурациях каждый компьютер передает сигналы, которые могут быть восприняты остальными компьютерами. К таким конфигурациям относятся топологии «общая шина», «дерево», «звезда с пассивным центром». Сеть типа «звезда с пассивным центром» можно рассматривать как разновидность «дерева», имеющего корень с ответвлением к каждому подключенному устройству.

В последовательных конфигурациях каждый физический подуровень передает информацию только одному ПК. Примерами последовательных конфигураций являются: произвольная (произвольное соединение компьютеров), иерархическая, «кольцо», «цепочка», «звезда с интеллектуальным центром», «снежинка» и другие.

Рисунок 10.2. Шинная топология локальной сети

При таком соединении обмен может производиться между любыми компьютерами сети, независимо от остальных. При повреждении связи одного компьютера с общей шиной, этот компьютер отключается от сети, но вся сеть работает. В этом смысле сеть достаточно устойчива, но если повреждается шина, то вся сеть выходит из строя.

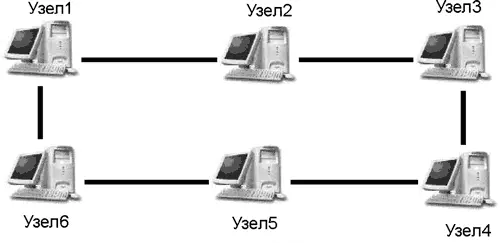

Рисунок 10.3. Кольцевая топология локальной сети

При этом соединении данные также передаются последовательно от компьютера к компьютеру, но по сравнению с простым последовательным соединением данные могут передаваться в двух направлениях, что повышает устойчивость к неполадкам сети. Один разрыв не выводит сеть из строя, но два разрыва делают сеть нерабочей. Кольцевая сеть достаточно широко применяется, в основном из-за высокой скорости передачи данных. Кольцевые сети самые скоростные.

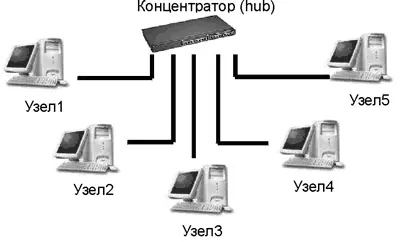

Рисунок 10.4. Звездообразная топология локальной сети

При соединении звездой сеть очень устойчива к повреждениям. При повреждении одного из соединений от сети отключается только один компьютер. Кроме того, эта схема соединения позволяет создавать сложные разветвленные сети. Устройства, которые позволяют организовывать сложные структуры сетей, называются концентраторами и коммутаторами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: