Наталия Гришина - Организация комплексной системы защиты информации

- Название:Организация комплексной системы защиты информации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гелиос АРВ

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85438-171-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гришина - Организация комплексной системы защиты информации краткое содержание

Рассматриваются вопросы организации системы защиты информации на предприятии. Определяются методологические подходы к технологии построения, принципы управления комплексной системой защиты информации (КСЗИ). Особое внимание уделено проблеме «человеческого фактора».

Для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся проблематикой защиты информации.

Организация комплексной системы защиты информации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Четвертый класс касается стратегий выбора поведения. Они описывают, как лица, принимающие решения, интерпретируют информацию о полезности исходов и их вероятности и то, какие правила выбора альтернатив они при этом используют.

Психологи обнаружили, что в простых задачах, связанных с риском, люди обычно выбирают стратегии, максимизирующие субъективно ожидаемую полезность, которую они представляют как линейную комбинацию субъективной вероятности исходов и их полезности;

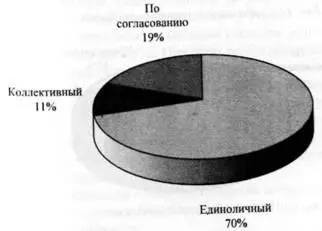

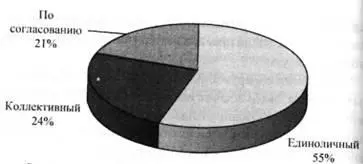

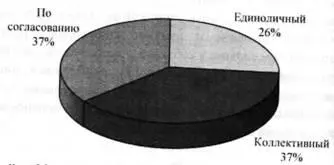

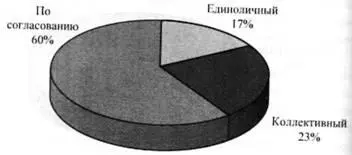

5. Пятый класс описывает факторы, управляющие процессом принятия решений. К их числу принадлежат влияние окружающей среды, личностные особенности принимающего решение и влияние социальной группы. Например, чем сильнее у субъекта агрессивность и потребность в доминировании, тем более высокий уровень риска он допускает. Решения, принимаемые коллективно, более рискованны, чем индивидуальные и т. д. Эти зависимости отображены на диаграммах (рис. 14–17).

Рис. 14. Стандартная проблема

Рис. 15. Хорошо структурируемая проблема

Рис. 16. Слабо структурируемая проблема

Рис. 17. структурируемая проблема

В психологических исследованиях процессов принятия решений используются три метода.

Первый метод — лабораторный эксперимент. Если в экономике этот метод рассматривается в качестве вспомогательного, то в психологии он является доминирующим.

Второй метод — это формализация. Он состоит в том, что на первом этапе создается совокупность аксиом, касающихся каких-либо объектов, например риска или предпочтения, на втором этапе с помощью формальных рассуждений выводятся новые утверждения, являющиеся следствиями принятых аксиом, и на третьем этапе проводится экспериментальная проверка исследовательских гипотез.

Третий метод основан на моделировании деятельности по принятию решений, в частности машинном. Результаты моделирования сопоставляются с действиями человека в аналогичной обстановке.

Таким образом, качественные и эффективные управленческие решения должны опираться на объективные законы и закономерности общественного развития. С другой стороны, управленческие решения существенным образом зависят от множества субъективных факторов — логики разработки решений, качества оценки ситуации, структуризации задач и проблем, определенного уровня культуры управления, механизма реализации решений, исполнительской дисциплины и т. п. При этом необходимо всегда помнить, что даже тщательно продуманные решения могут оказаться неэффективными, если они не смогут предвосхитить возможных изменений в ситуации, состоянии производственной системы.

Таким образом,

— управление — функция любого процесса, осуществляемого в организационных системах;

— цель управления — это согласование индивидуальных работ и выполнение общей функции — кооперированного трудового процесса.

— значение управления — это абсолютная необходимость для кооперированного труда.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Определение состава защищаемой информации — это первый шаг на пути построения системы защиты. От Того, насколько он будет точно выполнен, зависит результат функционирования разрабатываемой системы. Общий подход состоит в том [5] Алексенцев А. И. Определение состава конфиденциальной информации. Справочник секретаря офис-менеджера. — 2003. — № 2. 3.

, что защите подлежит вся конфиденциальная информация, т. е. информация, составляющая государственную тайну (секретная информация), информация, составляющая коммерческую тайну и определяемая собственником (владельцем) часть открытой информации. При этом конфиденциальная информация должна защищаться от утечки и утраты, а открытая только от утраты.

Часто высказывается мнение, что любая открытая информация не может быть предметом защиты. Не все согласны с включением информации, отнесенной к государственной тайне, в состав конфиденциальной.

Поэтому рассмотрим эти вопросы подробнее.

Защита открытой информации существовала всегда и производилась путем регистрации ее носителей, учета их движения и местонахождения, т. е. создавались безопасные условия хранения. Открытость информации не умаляет ее ценности, а ценная информация нуждается в защите от утраты. Эта защита не должна быть направлена на ограничение общедоступности информации, т. е. не может быть отказа в доступе к информации, но доступ должен осуществляться с соблюдением требований по ее сохранности в соответствии с требованиями обработки и использования (например, библиотека).

Теперь что касается разделения информации с ограниченным доступом на конфиденциальную и составляющую государственную тайну. Термин «конфиденциальный» переводится с латинского как «секретный», «доверительный». Но информацию, отнесенную к государственной тайне, принято называть секретной. Возможно, что разделение информации на секретную и конфиденциальную было вызвано стремлением вписаться в ранее принятые нормативные акты.

В «Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении», к которой присоединилась и Россия, речь идет об информации, составляющей государственную тайну, но она называется конфиденциальной.

В Законе «О международном информационном обмене» информация, отнесенная к государственной тайне, поставлена в один ряд с «иной конфиденциальной информацией» (ст. 8).

Таким образом, к конфиденциальной информации должна быть отнесена вся информация с ограниченным доступом, составляющая любой вид тайны.

Но изложенный общий подход устанавливает лишь границы защищаемой информации, в пределах которых Должен определяться ее состав. При решении вопроса об отнесении конкретной информации к защищаемой нужно Руководствоваться определенными критериями, т. е. признаками, при наличии которых информация может быть отнесена к защищаемой.

Очевидно, что общей основой для отнесения информации к защищаемой является ценность информации, поскольку именно ценность информации диктует необходимость ее защиты. Поэтому критерии отнесения информации к защищаемой являются по существу критериями определения ее ценности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: