Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 113

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 113

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 113 краткое содержание

Аналоговые вычислители: жизнь до и во время эпохи Цифры Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

ТерралабЧем полезна технология Near Field Communication Автор: Олег Нечай

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Разница восприятия Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Бури киберокеанов Автор: Михаил Ваннах

Дмитрий Шабанов: Подпорки альтруизма Автор: Дмитрий Шабанов

Дмитрий Вибе: Галактика кирпичом Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Дела кромсальные Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Свой — Чужой — Свой Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: RSS как он должен быть Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 113 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В моей модели это отражается так. После формирования субпопуляции в ней определяется соотношение «чистых альтруистов»(AA) и «чистых эгоистов» (aa). Если альтруистов больше, особи Aa ведут себя как альтруисты (и с точки зрения жизнеспособности группы, и с точки зрения своих шансов на выживание), если больше эгоистов — как эгоисты. При равенстве количества особей из групп AA и aa характеристики представителей генотипа Aa оказываются промежуточными между двумя крайностями.

Итак, я внёс в модель аналогии группового антагонизма, ассортативности формирования групп и действия внутригрупповых норм поведения. Этап бесполого размножения оставшихся особей стал не нужен, и я его убрал. Вот изменённая (и значительно упрощённая!) модель. Хотя она описывает иной способ популяционного воспроизводства, чем характерный для человека, для нас важно, что сделанные изменения способствовали усилению отбора в пользу альтруистов.

Да, кстати, приведённые здесь рассуждения могут помочь не только в понимании эволюции альтруизма. Они, кроме прочего, помогают искать ответы и на иные вопросы, например, на такой: почему религий много и они разные?

Можно сказать, что все люди тянутся к одной и той же истине, но находят её для себя по-разному. Иная (широко распространённая!) версия состоит в том, что существует одна истинная вера, а все остальные — результат бесовского искушения, сбивающего еретиков с истинного пути. Мне нравится то объяснение, которое считает наличие религий и иных коллективных ритуалов существенной частью механизма, создавшего нас в ходе эволюции.

И смотрите, что получается. Рассмотренные нами факторы усиливают действие друг друга. Антагонизм между группами приводит к тому, что более успешными из них оказываются те, что объединены приходским альтруизмом; приходской альтруизм усиливает антагонизм между группами. Неслучайное формирование групп и возникновение механизмов, поддерживающих их целостность, способствует победе субпопуляций, объединённых приходским альтруизмом. По мере эволюции альтруизма в межгрупповой конкуренции побеждают все более спаянные группы. Приверженность вере отцов — часть механизма, обеспечивавшего нашу эволюцию. Но у слепой веры — злые глаза...

Комплекс из рассмотренных нами механизмов объединён положительными обратными связями. Одной из интересных особенностей положительных обратных связей является то, что их действие рано или поздно переводит рассматриваемую систему в новое состояние. После того как в какой-то группе животных началась эволюция по описанному здесь механизму, процесс направленных изменений в ней должен был оказаться самоподдерживающимся. Наблюдателю со стороны показалось бы, что он направлен к определённому результату.

А при чём тут мы? Мы — и есть этот результат...

К оглавлению

Дмитрий Вибе: Галактика кирпичом

Дмитрий Вибе

Опубликовано23 марта 2012 года

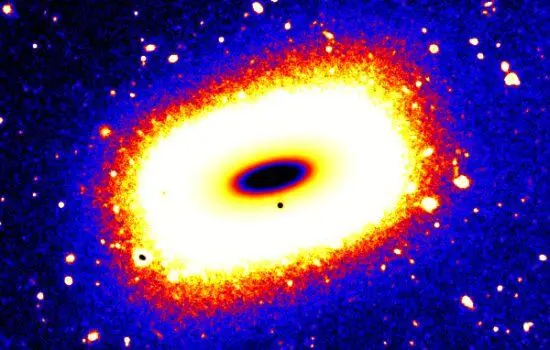

Среди прочих астрономических новостей последнего времени видное место принадлежит прямоугольной галактике. Система сама по себе необычная, но не особенно. У галактик различных типов «ящикообразные» (boxy) изофоты (линии равной поверхностной яркости) встречаются не так уж редко. Считается, что подобная угловатость возникает в результате слияния галактик, а эти события во Вселенной не исключение, а, скорее, правило (хотя в пресс-релизеи присутствует в мягкой форме традиционное «shouldn't exist»). Так что, если галактике LEDA 074886 и присуща некоторая уникальность, то заключается она не столько в её форме, сколько в сочетании формы с другими свойствами, в частности с наличием внутреннего звёздного диска.

Но интересно другое: галактика «изумрудной огранки» по виду и прочим характеристикам даже близко не напоминает гигантскую спиральную звёздную систему, которая дала жизнь термину «галактика». Строго говоря, изначально слово «галактика» вообще было не термином, а именем собственным, обозначавшим шикарную белёсую полосу, которая перечёркивает всё звёздное небо. Греческая мифология связывает её происхождение с молоком, брызнувшим из груди богини Геры во время попытки кормления Геракла, и слово «галактика» родственно, например, словам «лактоза» или «лактация».

Со времён Галилея известно, что Галактика есть «эклиптика для звёзд», то есть проекция на небосвод гигантской плоской звёздной системы, членом которой является Солнце. Мысль о том, что таких «звёздных островов» во Вселенной должно быть множество, посещала умы на протяжении столетий, но научный фундамент под ней появился лишь в начале XX века, когда удалось различить в Туманности Андромеды отдельные звёзды. По ним было определено расстояние до Туманности Андромеды, и оно заведомо превысило самые смелые оценки размеров Галактики. К середине 1920-х годов была доказана внегалактическая природа и многих других туманностей.

Первоначально они так и назывались — внегалактические туманности. Со временем для них стал повсеместно использоваться термин «галактики», с тем отличием, что наша Галактика пишется с большой буквы, а остальные — с маленькой. Галактики казались естественной следующей ступенью иерархии самогравитирующих систем: одиночные и кратные звёзды, рассеянные звёздные скопления (сотни и тысячи звёзд), шаровые звёздные скопления (сотни тысяч звёзд), галактики (миллиарды звёзд), и далее, к группам и скоплениям галактик.

Со временем наблюдательные инструменты и методики совершенствовались, что позволило открывать всё более мелкие и (или) тусклые галактики. Появилось множество классов карликовых галактик — эллиптические карлики, сфероидальные карлики, синие компактные карлики, неправильные карлики, ультракомпактные карлики, приливные карлики... Похоже на классификацию драконов из «31 июня» Пристли: мечехвостый, копьехвостый, рогохвостый, рыбохвостый, свирепый исполинский винтохвостый...

С позиций классификации важно, что чем мощнее наши телескопы, тем сильнее население карликовых галактик перекрывается с населением шаровых скоплений. И тем очевиднее встаёт вопрос несовершенства терминологии, подобный тому, что в начале 2000-х годов встал перед людьми, желающими корректно использовать термин «планета».

Конечно, проблема с галактиками не такая животрепещущая, как проблема с планетами. Одно дело — решать, восемь или девять планет в Солнечной системе. Другое дело — галактики, которых, хоть так их определи, хоть эдак, всё равно неисчислимое множество. Тем не менее галактика — один из фундаментальных объектов Вселенной, и понимание того, что мы, оказывается, не можем толком сказать, что это такое, приводит к некоторому дискомфорту. В результате в астрономической литературе нет-нет да и появятся рассуждения на эту тему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: