Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 115

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 115

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 115 краткое содержание

Telautograph: месть Cерого кардинала Автор: Евгений Лебеденко, Mobi.ru

ТерралабОбзор флэш-карты Apacer AH351 Автор: Ника Парамонова

Обзор электронной книги PocketBook Touch Автор: Олег Нечай

КолумнистыВасилий Щепетнёв: Колыбель живоглота Автор: Василий Щепетнев

Кафедра Ваннаха: Сеанс чёрной магии Автор: Михаил Ваннах

Дмитрий Шабанов: Чудеса самообмана Автор: Дмитрий Шабанов

Дмитрий Вибе: Всюду жизнь Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня-ОнлайнГолубятня: Гешефт прислонившихся Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Ударим графематикой по графомании! Автор: Сергей Голубицкий

Цифровой журнал «Компьютерра» № 115 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

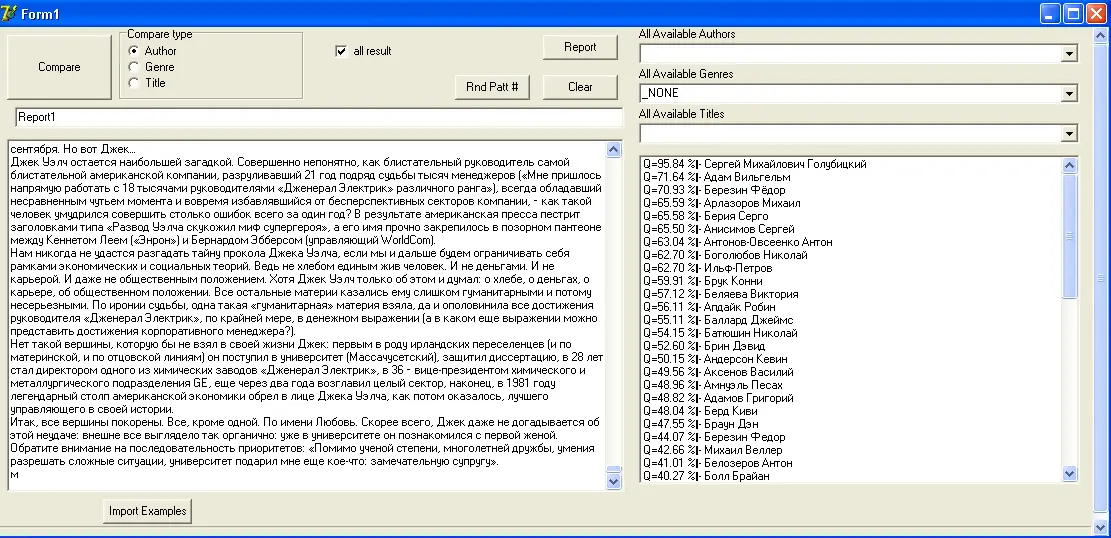

Естественно я начал тестирование с себя любимого: ввел в анализатор текст книги «Как зовут вашего бога». На выходе получил такой результат:

Как видите графематический анализатор опознал мой стиль почти с абсолютной точностью — коэффициент корреляции 95,84 %! Далее идет Вильгельм Адам (кто это?) и много всяких незнакомых товарищей — вплоть до Ильфа и Петрова (62,70 %) и Михаила Веллера (42,66%).

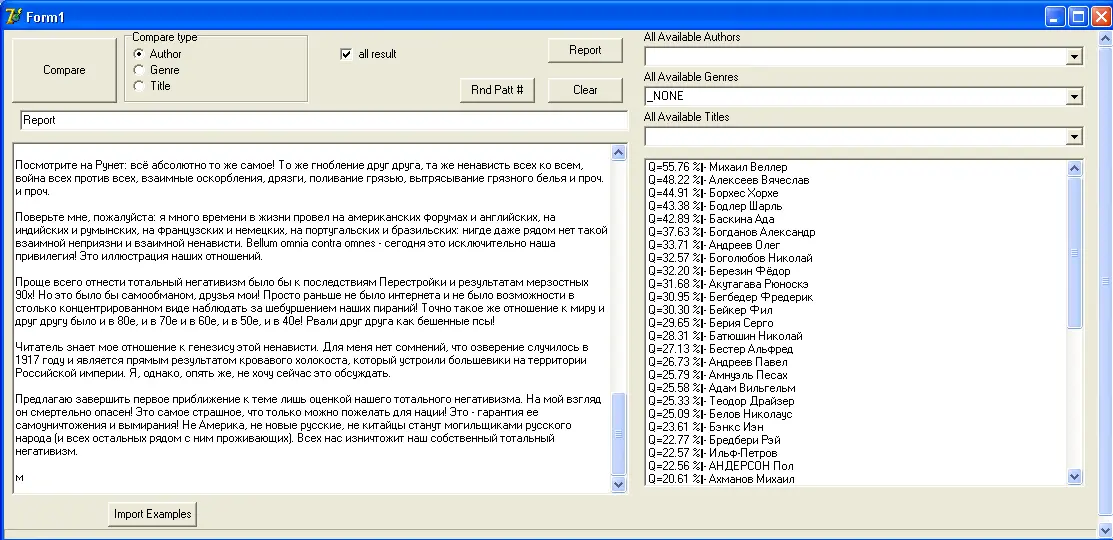

Проверим теперь анализатор на коротких текстах — ввожу «Дело русских медведей», то есть одну из последних Голубятен:

Забавно, не правда ли? Корреляция с самим собой пропала, что не удивительно: на 5 тысячах знаков никакой глубины ожидать не приходится. Зато всплыли чужие ассоциации. Так мой сегодняшний стиль демонстрирует самый высокий коэффициент стилистической и жанровой корреляции с Михаилом Веллером (55,76 %). Далее следует Вячеслав Алексеев (это кто?), Хорхе Луис Борхес (я старался!), Шарль Бодлер (откуда анализатор знает про моего самого любимого поэта?!) и т.д. Даже обожаемый Аутагава Рюноскэ присутствует в первой десятке корреляции!

Тысяча чертей: но ведь это же не в бровь, а в самый глаз!

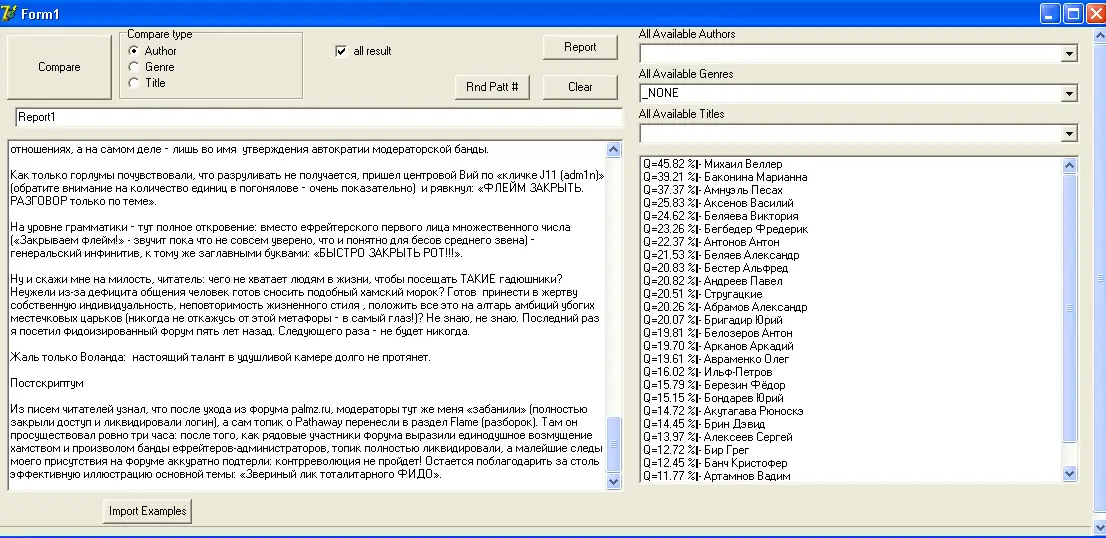

Как и полагается, честному смекалкину, советского замеса, я тут же захотелось всунуть лом между приводной цепью и шестернями анализатора, поэтому скормил ему голубятню образца 2004 года («Лингвистический анализ одного отстойника: призраки ФИДО в XXI веке»)!

Опять нет прямой корреляции с автором, но подтвердился Веллер на первом месте. И Рюноскэ. Зато исчез Бодлер (старею?).

Признаюсь, результат сразил меня наповал. Понимаете, в чем дело: я же очень хорошо знаю креативные импульсы, наполняющие мои тексты. Меняется рациональное осмысление письма, его техника, приемы, стилистические фигуры и уловки, но стилистическую основу изменить нельзя — она сидит глубоко в подсознании! И там у меня — кладезь морализма, детского идеализма, романтизма, замешанного на трагичном восприятии жизни. Рюноскэ и Бодлер — очень точное описание моих чувств, преломленных через создаваемые тексты. Плюс - l’art naif на уровне семантики, синтаксиса, подбора метафор.

Все эти довольно своеобразные жанровые и стилистические особенности моих текстов, отделенных друг от друга 9 годами, графематический анализатор уловил поразительным образом! Не зная ни имен, ни культурологических контекстов автора! Не говоря уже о консистентности стиля и жанра во времени (9 лет дистанции все-таки!). Потрясающе!

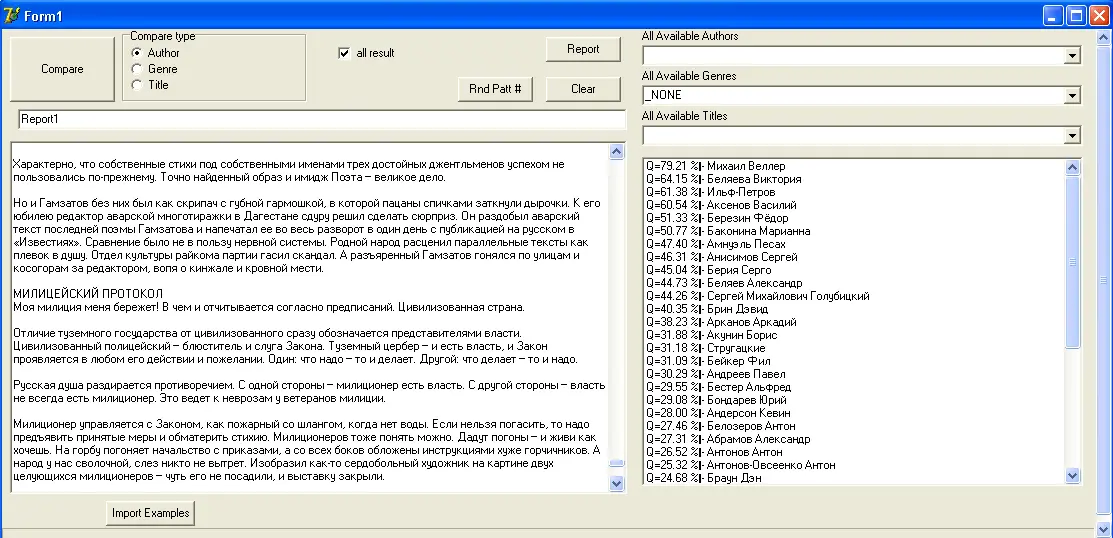

Ради чистоты эксперимента подверг жанрово-стилистическому анализу текст Михаила Веллера («Легенды Арбата»):

Текст большой, поэтому анализатор безупречно определяет первым в списке самого автора! Забавно, что Сергей Михайлович Голубицкий числится в корреляционном списке Веллера под номером 11 (44,26 %)! Вот она — диалектика взаимовлияния :)

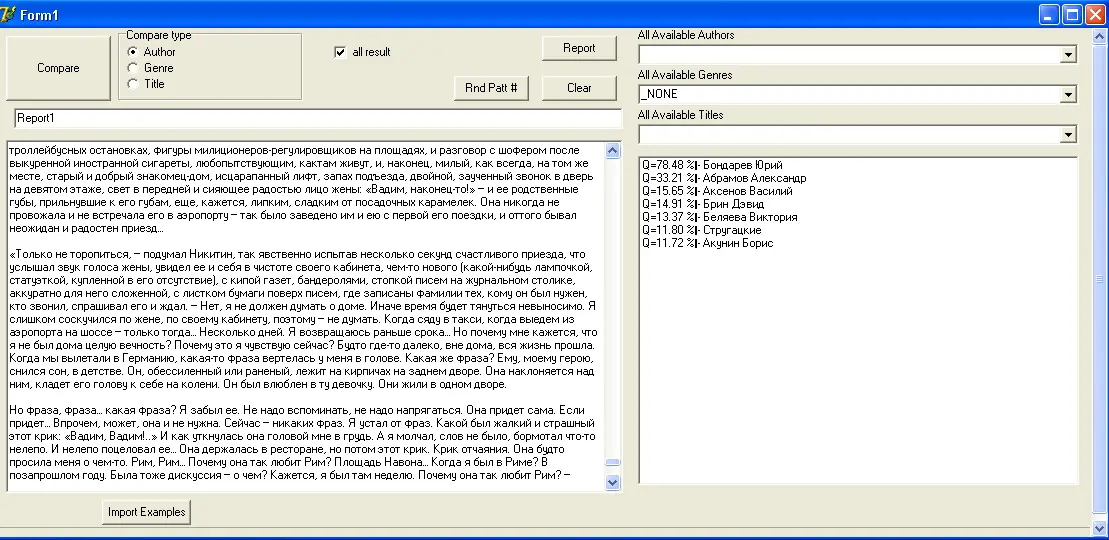

Теперь — Юрий Бондарев («Берег»):

И тот же результат — первым в списке корреляций — сам автор (78,48 %), далее следуют Александр Абрамов, Василий Аксенов, Стругацкие, Акунин.

Дмитрий Силницкий со товарищи трезво отдают себе отчет о непомерной работе, которая предстоит до того, чтобы придать концепту сколько-нибудь практический (не говоря о товарном!) вид. Самое, однако, главное, что уже сейчас четко вырисовываются как минимум несколько аспектов применения этой разработки: во-первых, на основе графематического анализатора можно создать платформу для продвижения неизвестных авторов и разработать систему книжных рекомендаций; во-вторых, можно построить интеллектуальный журнал типа ZITE, который будет задействовать совершенно иные критерии для кастомизации потребительского контента (жанрово-стилистические — и это мне кажется будет посильнее Фауста Гете на фоне современного чисто тематического — «топики» и «лайки» — подхода); в-третьих, можно будет разработать самые разнообразные системы для тестирования и типизирования личности.

И это — лишь на поверхности. Лингвистические методы анализа действительности столь обширны и универсальны, что навскидку даже затрудняюсь обозначить хоть приблизительно глобальные сферы применения. Психологическая (и психиатрическая) терапия? Извольте! Дата-майнинг стратегического назначения? Не вопрос! Банальная информационная разведка? You bet! Полиграф? Да вот он — уже тут! Ну и так далее.

Короче говоря, я радуюсь, что так много жизни пульсирует вокруг и не все еще потеряно!

К оглавлению

Интервал:

Закладка: