Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭТС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-93386-019-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание

Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.

В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.

Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.

Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!

Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман

Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

| Химическая эра | 1. Химические основы жизни |

| 2. Движение | |

| 3. Раздражимость (простой рефлекс) | |

| Кибернетическая эра | |

| 4. Нервная сеть (сложный рефлекс) | |

| 5. Ассоциирование (условный рефлекс) | |

| Эра разума | 6. Мышление |

| 7. Социальная интеграция, культура |

Рис. 4.2. Этапы эволюции жизни

Параллели между обществом и многоклеточным организмом были подмечены давно. Но вот вопрос: как относиться к этим параллелям? Можно считать их если и не случайными, то, во всяком случае, поверхностными и малозначительными, что-то вроде сходства стрелы подъемного крана с руками человека. Однако кибернетический подход приводит нас к другой точке зрения, согласно которой аналогия между обществом и организмом имеет глубокий смысл, свидетельствуя о наличии чрезвычайно общих законов эволюции, действующих на всех уровнях организации материи, и указывая нам направление развития общества. Эта точка зрения таит в себе ту угрозу, что, будучи вульгаризована, она легко может привести к концепции тоталитарного государства фашистского типа. В главе 14, рассматривая проблему творческой свободы личности, мы более подробно рассмотрим и этот вопрос. А пока отметим, что возможность вульгаризации теории никак не может быть аргументом против ее истинности. Раздел современной науки, именуемый кибернетикой, дает нам понятия, описывающие эволюционный процесс как на уровне внутриклеточных структур, так и на уровне социальных явлений. Фундаментальное единство эволюционного процесса на всех уровнях организации превращается из философского воззрения в научно обоснованный факт. С ним нельзя не считаться, размышляя о судьбах человечества и его роли во Вселенной.

Подчеркивая космическое значение разума, французские ученые Леруа и Тейяр де Шарден ввели термин ноосфера (т. е. сфера разума) для обозначения той части биосферы, где господствует разум. Эти идеи были подхвачены нашим соотечественником В. П. Вернадским (см. его статью «Несколько слов о ноосфере»). В предисловии к своему главному сочинению «Феномен человека» Тейяр де Шарден пишет:

Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда с глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерянная в космическом безмолвии частица, а пункт сосредоточения и гоминизации универсального стремления к жизни. Человек — не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее 1 .

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека . М.: Наука, 1987.

Глава 5. Со ступеньки на ступеньку

5.1. Материальная и духовная культура

Различают культуру «материальную» и «духовную». Мы поместили эти слова в кавычки (для первого раза; дальше они, как и принято, будут щеголять без кавычек), потому что различие между указанными проявлениями культуры условно, а сами термины не слишком удачно отражают это различие. К материальной культуре относят производительные силы общества и все, что с ними связано, а к духовной — искусство, религию, науку, философию. Если пытаться сформулировать принцип, на основании которого делается разграничение, то лучше всего, вероятно, это сделать следующим образом: материальная культура призвана удовлетворять те потребности, которые общи у человека и животных («материальные» потребности), духовная — потребности специфические, как мы думаем, для человека («духовные» потребности). Очевидно, это различие не совпадает с различием между материальным и духовным в философском плане.

Основным предметом настоящей книги является феномен науки, которая есть часть духовной культуры. Однако наука возникает на сравнительно позднем этапе развития общества и мы никак не можем добраться до этого момента, ибо для нашей цели нужно обрисовать все предшествующие этапы. Вот и сейчас мы не можем пройти мимо материальной культуры, не сказав о ней хотя бы несколько слов. Тем более что в развитии материальной культуры мы обнаруживаем один в высшей степени интересный эффект, к которому приводит иногда метасистемный переход.

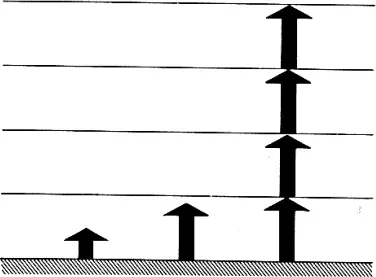

5.2. Эффект лестницы

На нижней ступени гигантской каменной лестницы играет ребенок. Ступеньки высоки, и ребенок не может перебраться со своей ступеньки на следующую. Ему очень хочется посмотреть, что там делается; время от времени он пытается схватиться за край ступеньки и вскарабкаться на нее, но это ему не удается... Проходят годы. Ребенок растет и в один прекрасный день вдруг оказывается способным преодолеть это препятствие. Он забирается на манившую его ступеньку и видит, что выше есть еще одна ступенька, на которую он теперь тоже может залезть. Так, преодолевая ступеньку за ступенькой, он поднимается все выше и выше. Пока он не умел перебраться с одной ступеньки на другую, ему не удавалось подняться ни на сантиметр, но едва он научился этому, ему стала доступной не только следующая ступенька, но и вся лестница. Этот эффект мы назовем эффектом лестницы . Схематически он изображен на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Эффект лестницы

Эффект лестницы лежит в основе многих явлений перехода малых количественных изменений в большие качественные. Возьмем, например, классическую иллюстрацию гегелевского закона перехода количества в качество — кристаллизацию жидкости при опускании температуры ниже точки плавления. Способность молекулы, колеблющейся вблизи определенного положения равновесия, удержать несколько соседних молекул вблизи определенных положений равновесия является как раз «способностью перехода на следующую ступеньку». Когда в результате понижения температуры (уменьшая амплитуды колебаний) такая способность появляется, начинается процесс кристаллизации, и шаг за шагом (ступенька за ступенькой) происходит упорядочивание расположения молекул. Другой известный пример — цепная реакция. Здесь переход на следующую ступеньку — самовоспроизведение реагентов в результате реакции. В физических системах, где все соотношения, важные для поведения системы в целом, имеют статистический характер, эффект лестницы также проявляется статистически; критерий возможности перехода на следующую ступеньку является количественным и статистическим. Эффект лестницы в этом случае можно отождествлять с цепной реакцией, если понимать последний термин в самом полном смысле.

5.3. Масштаб метасистемного перехода

Нас больше интересует случай, когда переход на следующую ступеньку является качественным, а именно метасистемным переходом. Чтобы в этом случае мог иметь место эффект лестницы, необходимо, очевидно, чтобы система X , претерпевающая метасистемный переход ( рис. 5.2), сама оставалась бы подсистемой какой-то более обширной системы Y , в рамках которой обеспечиваются и поддерживаются условия для многократного перехода «со ступеньки на ступеньку» — метасистемного перехода над подсистемой X . Такую систему Y мы называем ультраметасистемой по отношению к ряду X , X' , X'' ,... и т. д. Рассмотрим подробнее вопрос о связи между метасистемным переходом и отношением система — подсистема.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: