Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭТС

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-93386-019-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание

Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.

В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.

Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.

Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!

Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман

Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 11. От Евклида до Декарта

11.1. Число и величина

Во времена Пифагора и ранних пифагорейцев руководящую высоту в греческой математике занимало понятие числа. Пифагорейцы считали: Бог положил числа в основу мирового порядка. Бог — это единство, а мир — множественность. Божественная гармония в устройстве Космоса проявляется в виде числовых отношений. Немалую роль в этом убеждении сыграло открытие пифагорейцами того факта, что сочетания звуков, приятные для слуха (гармонические), создаются в том случае, когда струна укорачивается в отношениях, образуемых минимальными целыми числами: 1:2 (октава), 2:3 (квинта), 3:4 (кварта) и т. д. Числовая мистика пифагорейцев отражала их веру в то, что, в конечном счете, все закономерности природных явлений вытекают из свойств целых чисел.

Мы видим здесь проявление человеческой склонности к переоценке только что сделанных открытий. Физики конца XIX в. полагали подобно пифагорейцам, что они имеют универсальный ключ ко всем явлениям природы и что при надлежащем усердии с его помощью можно раскрыть секрет любого явления. Этот ключ — представление о пространстве, заполненном частицами и полями, которые подчиняются уравнениям Ньютона и Максвелла. Однако с открытием радиоактивности и дифракции электронов высокомерие физиков разлетелось в пух и прах.

В случае с пифагорейцами аналогичную роль сыграло открытие существования несоизмеримых отрезков, т. е. таких отрезков, что отношение их длин не выражается никаким отношением целых чисел (рациональным числом). Не соизмеримы, например, сторона квадрата и его диагональ. Это утверждение легко доказать, опираясь на теорему Пифагора. В самом деле, допустим противное, т. е. что диагональ квадрата находится в некотором отношении m : n к его стороне. Если числа m и n имеют общие множители, их можно сократить, поэтому будем считать, что общих множителей у m и п нет. Значит, при измерении длины некоторым единичным отрезком длина стороны есть n , а диагонали m . Из теоремы Пифагора следует, что должно иметь место равенство m 2= 2 n 2. Следовательно, m 2должно делиться на 2, а, следовательно, 2 должно быть в числе делителей m , т. е. m = 2 m 1. Делая эту подстановку, получаем 4 m 1 2= 2 n 2, т. e. 2 m 1 2= n 2. Значит, n также должно делиться на 2, что противоречит предположению об отсутствии у m и n общих множителей. На это доказательство часто ссылается Аристотель. Полагают, что оно было обнаружено еще пифагорейцами.

Если существуют величины, которые при заданном масштабе не выражаются числами, то число не может больше считаться основой основ, оно низвергается со своего пьедестала. Математикам приходится теперь пользоваться более общим понятием геометрической величины , и изучать отношения между величинами, которые иногда (скорее, в виде исключения, чем правила) могут выражаться отношением целых чисел. Такой подход лежит в основе всей греческой математики, начиная с классического периода. Соотношения, которые мы знаем как алгебраические равенства, были известны грекам в геометрической формулировке как отношения между длинами, площадями, объемами построенных определенным образом фигур.

11.2. Геометрическая алгебра

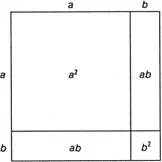

На рис. 11.1показана хорошо известная геометрическая трактовка соотношения

( a + b ) 2= a 2+ 2 ab + b 2.

Столь же тривиальное с алгебраической точки зрения равенство

( a + b )( a - b ) = a 2- b 2

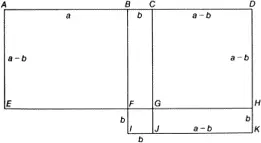

требует уже более сложного геометрического рассмотрения. Ему соответствует следующая теорема во второй книге «Начал» Евклида ( рис. 11.2):

«Если прямая линия разделена на равные и неравные части, то прямоугольник, содержащийся между неравными частями 1 всей прямой, вместе с квадратом отрезка между точками деления равен квадрату на половине прямой».

Доказывается теорема следующим образом.

Прямоугольник ABFE равен прямоугольнику BDHF . Прямоугольник BCGF равен прямоугольнику GHKJ . Если к этим двум прямоугольникам (образующим вместе прямоугольник ACGE , «содержащийся между неравными частями всей прямой») добавить квадрат FGJI , то получится как раз квадрат BDKI , построенный «на половине прямой». Итак, мы имеем равенство

( a + b )( a - b ) + b 2= a 2,

эквивалентное приведенному выше, но не содержащее трудно интерпретируемого вычитания площадей.

Рис. 11.1. Геометрическая трактовка тождества ( a + b ) 2= a 2+ 2 ab + b 2

Рис. 11.2. Геометрическая трактовка тождества ( a + b )( a - b ) = a 2- b 2

Ясно, что если даже эти простейшие алгебраические соотношения требуют в геометрической трактовке определенных усилий для понимания формулировки теоремы и изобретательности для ее доказательства, то далеко по этому пути продвинуться невозможно. Во всем, что касается собственно геометрии, греки проявили себя как искуснейшие мастера. Но та линия развития математики, которая началась с алгебры, а затем породила анализ бесконечно малых и современные аксиоматические теории, т. е. линия, связанная с использованием не языка фигур, а языка символов, оказалась им совершенно недоступной. Греческая математика осталась ограниченной, сдавленной узкими рамками понятий, имеющих наглядный геометрический смысл.

11.3. Архимед и Аполлоний

В Александрийскую эпоху (330–200 до н. э.) живут два великих ученых, в работах которых греческая математика достигает своей высшей точки, — Архимед (287–212 до н. э.) и Аполлоний (265?–170? до н. э.). Архимед в своих геометрических трудах уже далеко выходит за пределы фигур, образованных прямыми и окружностями. Он развивает теорию конических сечений, исследует спирали. Главная заслуга Архимеда в геометрии — многочисленные теоремы о площадях, объемах и центрах тяжести фигур и тел, образованных не только прямыми линиями и не только плоскими поверхностями. Он использует «метод исчерпывания». Чтобы проиллюстрировать круг задач, решаемых Архимедом, перечислим задачи, вошедшие в его сочинение «Метод», цель которого, как это видно из заглавия, не полная сводка результатов, а освещение метода работы. «Метод» содержит решение следующих 13 задач: площадь параболического сегмента, объем шара, объем сфероида (эллипсоида вращения), объем сегмента параболоида вращения, центр тяжести сегмента параболоида вращения, центр тяжести полушария, объем сегмента шара, объем сегмента сфероида, центр тяжести сегмента шара, центр тяжести сегмента сфероида, центр тяжести сегмента гиперболоида вращения, объем сегмента цилиндра, объем пересечения двух цилиндров (последняя задача — без доказательства).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: