Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 краткое содержание

Почему Челябинский метеорит привёл к такому количеству пострадавших? И можно ли избежать повторения? Автор: Евгений Золотов

О (не)эффективном управлении, конфликте интересов на разных уровнях иерархии и Невидимой Ноге Автор: Дмитрий Шабанов

Революция делегированных услуг Автор: Сергей Голубицкий

Мистика Дропбокса или как посредственному облаку удается снимать сливки с рынка Автор: Сергей Голубицкий

Что может рассказать шЦфеср от Apple о тонких материях виртуально-финансового бытия Автор: Сергей Голубицкий

Свидетельствует ли скандал с диссертациями о моральном разложении научного сообщества Автор: Дмитрий Вибе

Глоток свободы в последний раз (опыт джейлбрейка evasi0n iPhone 5 и new iPad) Автор: Сергей Голубицкий

Домашняя архитектура: Как в квартирах и гаражах самозарождаются компьютерные системы Автор: Михаил Ваннах

Буревестник Литрес или уроки катабазиса от метафоры с булкой к гражданской войне Автор: Сергей Голубицкий

Поиски Астарота, или Почему космическим кораблям необходимо бороздить просторы Вселенной Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКак быть с корпоративным консерватизмом, если государство «принуждает» к инновациям Автор: Вадим Сухомлинов, руководитель направления стратегического развития бизнеса Intel в России и странах СНГ

WebKit в «Опере»: какое будущее ждёт независимый браузер Автор: Андрей Письменный

RIOT: «Google для шпионов» от компании Raytheon Автор: Юрий Ильин

Валентин Макаров: Что нужно ИТ-отрасли от государства? Автор: Валентин Макаров Президент НП РУССОФТ

Быть или не быть Microsoft Office для Linux Автор: Максим Плакса

Десять предшественников iPad: планшеты от 1968 до 2000 Автор: Андрей Письменный

ПромзонаДизайнеры шутят: квадратные куриные яйца, рыбы с проушиной под крючок и прочие радости ГМО Автор: Николай Маслухин

Преобразование энергии: концепт термоэлектрического зарядного устройства, работающего от тепла люминесцентных ламп Автор: Николай Маслухин

Футуристический концепт: Airblow 2050 – зонт образца 2050-го года Автор: Николай Маслухин

Самый практичный дизайн: мальчику создали кисть руки при помощи 3D-принтера Автор: Николай Маслухин

Mobile«Сумму» ничего не ждёт, а LTE-конкурс не отменят Автор: Максим Букин

Vertu станет «сенсорником» под Android Автор: Максим Букин

Остаться должен только один: что не поделили Apple, Samsung и Nokia Автор: Олег Парамонов

ТерралабОбзор интерактивного дисплея Wacom Cintiq 24HD touch Автор: Юрий Ильин

ТехнологииДесять способов избавиться от ненужного астероида Автор: Андрей Письменный

Скрытая угроза: почему мы игнорируем метеориты, падение которых может привести к катастрофе Автор: Олег Парамонов

Кто ограбил Volksbank и почему взломщики в кино так жутко не похожи на настоящих? Автор: Евгений Золотов

Когда сотрутся границы между игровыми движками и «серьёзной» анимацией Автор: Юрий Ильин

На пороге пятого поколения вычислительной техники: какие изменения ждут завтрашние ПК Автор: Олег Парамонов

Двигатели для покорения космоса: краткая история смелых проектов и перспективные разработки Автор: Андрей Васильков

В Южной Корее городской электротранспорт получит бесконтактную зарядку Автор: Андрей Васильков

Тише едешь — дальше будешь, или Почему не спешат 3D-принтеры? Автор: Евгений Золотов

Проект Human Brain: попытка смоделировать работу мозга на суперкомпьютере стоимостью в миллиард евро Автор: Андрей Васильков

Батарейка тяжёлая! Как и можно ли вообще отключить главный тормоз высоких технологий? Автор: Евгений Золотов

Анатолий Левенчук о конференции по робототехнике в Сколково Автор: Анатолий Левенчук, президент TechInvestLab.ru

ИнновацииО новом московском интеракториуме и о том, как «примирить» технарей с лириками Автор: Дмитрий Климов, основатель проекта «Флуоресцентный Наноскоп»

Как будет «khren’» по-английски, или Простые проекты Ильи Биллига Автор: Денис Викторов

Провал как топливо успеха: почему китайцы поступают правильно, финансируя лженаучный двигатель? Автор: Евгений Золотов

Система образования США отстала от потребностей новой экономики. Обама объявил «редизайн» Автор: Денис Викторов

Bloomberg присудило России 14-е место среди инновационных стран – справедливо! Автор: Константин Синюшин, директор и со-основатель the Untitled venture company

Студенческие стартапы: а может быть, деньги — не главное? Автор: Денис Викторов

Как стартапу выбрать акселератор? Автор: Артур Баганов, генеральный директор GTI Labs, сооснователь Alliance of Angels

«Дай миллион, дай миллион!» Автор: Дмитрий Калаев, управляющий партнер RedButton Capital

Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Менеджмент крупных компаний должен быть именно инновационным, способным последовательно вовлекать в процесс движения вперёд всех сотрудников. Нужно, чтобы руководители видели некий «идеальный» образ компании, к определённому сроку (спустя одно или несколько десятилетий) преобразившейся на всех уровнях — производства, маркетинга, работы персонала, управления сбытом. Только если эта картинка будет стоять перед глазами управленцев, корпорация будет предпринимать реальные шаги, которые позволят ей приблизиться к своему «идеальному» состоянию. Ведь инновации – это инструмент повышения конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе, а не только какие-то отдельные новшества, появляющиеся в ходе текущих работ.

Сегодня инновационный процесс — это в большинстве случаев результат политики «сверху». Государство, являясь во многих компаниях мажоритарным акционером, искусственно заставляет бизнес заниматься исследованиями, проявляя инициативу как его собственник. И компании вынужденно перестраиваются. Однако всё равно остаётся прослойка менеджмента, которые не видят в реформах по заданию государства никакого смысла.

Поэтому я и говорю так много о том, что «средний» менеджмент компании («топам», надеюсь, государство необходимость инновационной активности объясняет) тоже должен понимать, что технологии – это нужно. Какие бы красивые слова ни звучали на заседаниях советов директоров, политика акционеров наткнётся на пути реализации на барьер в виде корпоративного консерватизма. И если поменять мышление на каждом уровне, то в компании сложится особый тип корпоративной культуры, стимулирующий новаторство (от позитива в оценке новых идей до желания отдельных работников пойти «поизобретать» что-нибудь в гараже).

Естественно, смена парадигмы мышления – задача крайне сложная. Однако сегодня я вижу, что в России государство работает и в этом направлении. Бизнес-школа Сколково, например, проводит корпоративные программы обучения специалистов любого масштаба — от генерального директора до руководителя отдельного департамента. Особенно важно, как мне кажется, чтобы подобные курсы прошли сотрудники компаний, где всё ещё сохранились советские традиции управления. Только так, погрузив человека в новую среду, можно помочь ему пересмотреть свои взгляды.

Важно и то, чтобы человек с «обновлённым» сознанием мог бы вернуться в корпорацию, где работал последние несколько лет (по данным сколковской бизнес-школы, около 50 процентов её выпускников не вернулись работать в корпорации), и, более того, сумел бы что-то изменить. Ведь все его инициативы будут встречать сопротивление коллег как «сверху», так и «снизу» — и в этом смысле корпоративное обучение инновационному мышлению должно затронуть всю вертикаль менеджмента компании. Но на самом деле менеджеры корпораций начнут думать об инновациях только тогда, когда в своей работе они станут полностью отталкиваться от интересов собственных потребителей и конечных пользователей.

Клиенты корпораций всегда готовы требовать чего-то нового, спрос на инновации в b2с у нас достаточно высок. Увы, пока существует тенденция зарабатывать не на доходах компании, а на её расходах, пока нет чёткого видения стратегии развития компании, инновации будут восприниматься в первую очередь как статья для выделения бюджета, а не как способ повышения конкурентоспособности.

К оглавлению

WebKit в «Опере»: какое будущее ждёт независимый браузер

Андрей Письменный

Опубликовано14 февраля 2013

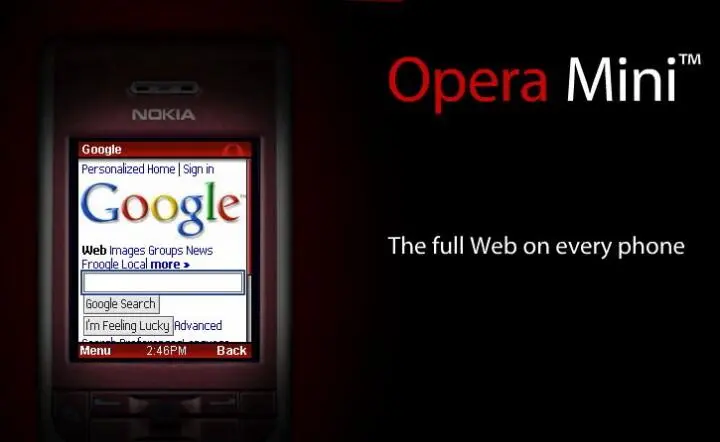

13 февраля 2013 года создатели браузера Opera объявили, что отказываются от собственного движка Presto и переходят на WebKit. Может показаться, что такая новость должна интересовать только пользователей самой Opera, да и то не очень сильно. На самом же деле исчезновение четвёртого по популярности браузерного движка — эпохальное событие, и не только для Opera, но и для всего рынка браузеров, а соответственно и всего интернета.

WebKit — это движок, использующийся в браузерах Safari и Google Chrome. Своими корнями он уходит вглубь истории графической среды KDE для Linux. Одним из её компонентов был движок KHTML, который в Apple в 1998 году решили взять за основу своего будущего браузера. Первая версия Apple Safari увидела свет в 2003 году, но по-настоящему популярным WebKit стал после двух других событий: выпуска iPhone в 2007 году и Google Chrome — в 2008.

Стремительный рост доли WebKit продолжается уже больше четырёх лет, и на сегодняшний день она составляет 34 процента — то есть браузер с той или иной версией WebKit установлен у каждого третьего пользователя интернета. Если считать лишь настольные компьютеры, то эта цифра будет чуть ниже — около 23 процентов, по данным NetApplications за начало 2013 года. С мобильными же ситуация похожа на доминирование Internet Explorer в начале двухтысячных: WebKit используется примерно на 90 процентах нынешних телефонов и планшетов.

Успех WebKit тесно связан с появлением новых стандартов веба, и неудивительно: авторы многих важных частей HTML5 работает либо в Google, либо в Apple. Практика, когда какая-то новая функция появляется сперва в WebKit, и лишь потом — в заявках на стандартизацию, потихоньку становится нормой.

Популярные браузеры встречались и раньше: в районе 2005 года казалось, что если кто-то и составит конкуренцию Internet Explorer, то это будет Mozilla Firefox. Как и WebKit, его движок Gecko распространяется на свободных условиях, и в Opera тогда могли точно так же взять и присоединиться к лидеру рынка. Однако не присоединились, и это казалось логичным: собственный движок всегда был гордостью разработчиков Opera и одной из главных ценностей компании. В чём же отличие нынешней ситуации?

Семь-восемь лет назад можно было сказать, что дела Opera идут в гору. Производители мобильных телефонов и других устройств (к примеру, телевизоров и телеприставок) остро нуждались в браузере, который заработал бы на слабом «железе». Firefox с его высокими требованиями им не годился, а вот облегчённые варианты Opera (Mobile и Mini) были в самый раз. За каждую копию Opera, предустановленную в то или иное устройство, компания получала лицензионные отчисления, и они стали важной статьёй дохода. Кстати, именно в то время было решено сделать бесплатной версию Opera для десктопов.

С началом второго десятилетия XXI века всё изменилось радикальным образом: мобильные устройства обзавелись полноценными операционными системами, каждая из которых укомплектована фирменным браузером. Мобильный Safari, браузер Android (равно как и Chrome для Android) — все они работают на WebKit. Хуже того, для iOS запрещено выпускать браузеры с нестандартным движком, и использование WebKit здесь неотвратимо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: