Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 краткое содержание

Почему Челябинский метеорит привёл к такому количеству пострадавших? И можно ли избежать повторения? Автор: Евгений Золотов

О (не)эффективном управлении, конфликте интересов на разных уровнях иерархии и Невидимой Ноге Автор: Дмитрий Шабанов

Революция делегированных услуг Автор: Сергей Голубицкий

Мистика Дропбокса или как посредственному облаку удается снимать сливки с рынка Автор: Сергей Голубицкий

Что может рассказать шЦфеср от Apple о тонких материях виртуально-финансового бытия Автор: Сергей Голубицкий

Свидетельствует ли скандал с диссертациями о моральном разложении научного сообщества Автор: Дмитрий Вибе

Глоток свободы в последний раз (опыт джейлбрейка evasi0n iPhone 5 и new iPad) Автор: Сергей Голубицкий

Домашняя архитектура: Как в квартирах и гаражах самозарождаются компьютерные системы Автор: Михаил Ваннах

Буревестник Литрес или уроки катабазиса от метафоры с булкой к гражданской войне Автор: Сергей Голубицкий

Поиски Астарота, или Почему космическим кораблям необходимо бороздить просторы Вселенной Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКак быть с корпоративным консерватизмом, если государство «принуждает» к инновациям Автор: Вадим Сухомлинов, руководитель направления стратегического развития бизнеса Intel в России и странах СНГ

WebKit в «Опере»: какое будущее ждёт независимый браузер Автор: Андрей Письменный

RIOT: «Google для шпионов» от компании Raytheon Автор: Юрий Ильин

Валентин Макаров: Что нужно ИТ-отрасли от государства? Автор: Валентин Макаров Президент НП РУССОФТ

Быть или не быть Microsoft Office для Linux Автор: Максим Плакса

Десять предшественников iPad: планшеты от 1968 до 2000 Автор: Андрей Письменный

ПромзонаДизайнеры шутят: квадратные куриные яйца, рыбы с проушиной под крючок и прочие радости ГМО Автор: Николай Маслухин

Преобразование энергии: концепт термоэлектрического зарядного устройства, работающего от тепла люминесцентных ламп Автор: Николай Маслухин

Футуристический концепт: Airblow 2050 – зонт образца 2050-го года Автор: Николай Маслухин

Самый практичный дизайн: мальчику создали кисть руки при помощи 3D-принтера Автор: Николай Маслухин

Mobile«Сумму» ничего не ждёт, а LTE-конкурс не отменят Автор: Максим Букин

Vertu станет «сенсорником» под Android Автор: Максим Букин

Остаться должен только один: что не поделили Apple, Samsung и Nokia Автор: Олег Парамонов

ТерралабОбзор интерактивного дисплея Wacom Cintiq 24HD touch Автор: Юрий Ильин

ТехнологииДесять способов избавиться от ненужного астероида Автор: Андрей Письменный

Скрытая угроза: почему мы игнорируем метеориты, падение которых может привести к катастрофе Автор: Олег Парамонов

Кто ограбил Volksbank и почему взломщики в кино так жутко не похожи на настоящих? Автор: Евгений Золотов

Когда сотрутся границы между игровыми движками и «серьёзной» анимацией Автор: Юрий Ильин

На пороге пятого поколения вычислительной техники: какие изменения ждут завтрашние ПК Автор: Олег Парамонов

Двигатели для покорения космоса: краткая история смелых проектов и перспективные разработки Автор: Андрей Васильков

В Южной Корее городской электротранспорт получит бесконтактную зарядку Автор: Андрей Васильков

Тише едешь — дальше будешь, или Почему не спешат 3D-принтеры? Автор: Евгений Золотов

Проект Human Brain: попытка смоделировать работу мозга на суперкомпьютере стоимостью в миллиард евро Автор: Андрей Васильков

Батарейка тяжёлая! Как и можно ли вообще отключить главный тормоз высоких технологий? Автор: Евгений Золотов

Анатолий Левенчук о конференции по робототехнике в Сколково Автор: Анатолий Левенчук, президент TechInvestLab.ru

ИнновацииО новом московском интеракториуме и о том, как «примирить» технарей с лириками Автор: Дмитрий Климов, основатель проекта «Флуоресцентный Наноскоп»

Как будет «khren’» по-английски, или Простые проекты Ильи Биллига Автор: Денис Викторов

Провал как топливо успеха: почему китайцы поступают правильно, финансируя лженаучный двигатель? Автор: Евгений Золотов

Система образования США отстала от потребностей новой экономики. Обама объявил «редизайн» Автор: Денис Викторов

Bloomberg присудило России 14-е место среди инновационных стран – справедливо! Автор: Константин Синюшин, директор и со-основатель the Untitled venture company

Студенческие стартапы: а может быть, деньги — не главное? Автор: Денис Викторов

Как стартапу выбрать акселератор? Автор: Артур Баганов, генеральный директор GTI Labs, сооснователь Alliance of Angels

«Дай миллион, дай миллион!» Автор: Дмитрий Калаев, управляющий партнер RedButton Capital

Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К оглавлению

В Южной Корее городской электротранспорт получит бесконтактную зарядку

Андрей Васильков

Опубликовано13 февраля 2013

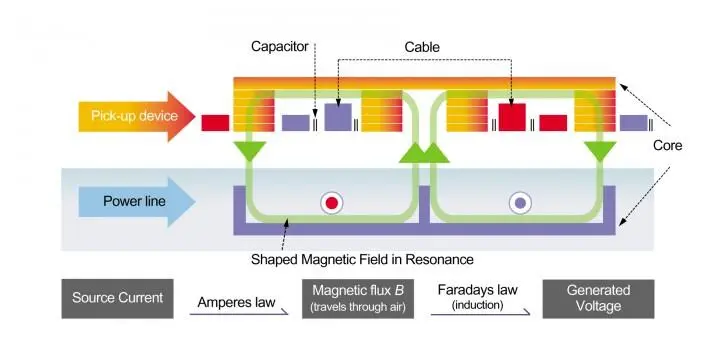

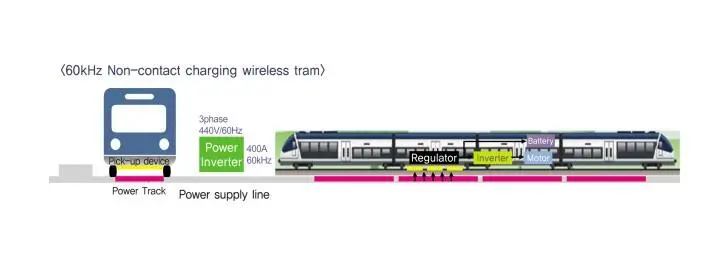

В Южной Корее созданасистема для беспроводного питания транспортных средств во время движения. Совместная разработка Института науки и технологий (KAIST) при участии Корейского железнодорожного исследовательского института (KRRI) обеспечивает непрерывное питание электродвигателя мощностью до 180 кВт. Беспроводная передача энергии осуществляется на частоте 60 кГц.

Путь от концепта OLEV (On-line Electric Vehicle) до коммерческого релиза занял три года. Ранний прототип работал на частоте 20 кГц и справлялся с нагрузкой 100 кВт – этого уже было достаточно для питания городского автобуса или трамвая. Этап доработки включал задачи повышения КПД, увеличения дистанции передачи энергии до 20 см и приведения параметров в соответствие с местными нормативами.

В июле 2013 года первый автобус с электродвигателем и схемой постоянной бесконтактной зарядки поедет по внутреннему маршруту города Гуми. Для нас этот город примечателен тем, что в нём выпускаются телефоны Samsung, ориентированные на российский рынок.

К оглавлению

Тише едешь — дальше будешь, или Почему не спешат 3D-принтеры?

Евгений Золотов

Опубликовано13 февраля 2013

Самодельный магазин на 30 патронов — таков ответ американца Коди Уилсона на последнюю волну запретов и протестов против огнестрельного оружия. Слегка цинично Коди назвал свою конструкцию « магазином Куомо», по фамилии нью-йоркского губернатора, прославившегося недавно введением самого жестокого в США свода законов об огнестрелах на гражданке.

Тема больная, что и говорить: есть мнение, что современные — скорострельные, многозарядные — полуавтоматические конструкции имеют мало общего с самозащитой (см. « Больше пушек, хороших и разных»). Но в данном случае интересно не столько само оружие, сколько то, как оно было изготовлено. Уилсон — криптоанархист, получающий сейчас юридическое образование — напечатал свой автоматный рожок на 3D-принтере, а его цифровую модель свободно распространяет через организованную (и легально зарегистрированную в Техасе) им же некоммерческую организацию Defense Distributed(ранее известное как Wiki Weapons). Конечная цель: создание огнестрельного оружия, которое можно было бы полностью изготовить с помощью 3D-печати.

Несмотря на то что полностью печатный огнестрел по-прежнему существует лишь в воображении энтузиастов (подробнее см. августовскую « Как напечатать винтовку»), работа Уилсона и его единомышленников знаменует собой важный качественный прорыв. Ещё год назад общество не знало, как отнестись к идее напечатанного оружия, а сегодня чётко разделилось на сторонников вроде Уилсона, организованно составляющих цифровую ганз-библиотеку, и противников, в число которых попали все без исключения производители массовых 3D-принтеров. Законы в Штатах модификацию оружия для личных целей не запрещают, так что конфликт пока развивается, так сказать, в частном порядке.

И это лишь один из трендов, связанных с 3D-печатью: зародившиеся в последние пару лет, сейчас они дружно переходят в фазу реализации. Так, например, проблема авторских прав на трёхмерные модели, остававшаяся до последнего времени чисто теоретической, буквально на днях показала себя во всей красе. Журналисты Wired, изучая одну из многочисленных торговых площадок для печатного 3D-контента ( 3DLT.com), столкнулись с фактоммассового пиратства. Проще говоря, тёмные личности торгуют через 3DLT чужими «украшениями», «предметами интерьера» и прочим подобным (то есть, конечно, не самими предметами, а файлами для 3D-принтеров). А поскольку технических средств для управления правами (DRM) на такой контент ещё не существует, происходящее здорово напоминает начало нулевых и проблему цифровой музыки: теперь, пока дизайнеры и законодатели не наработают способы защиты 3D-материалов, их моделями будут торговать и меняться без спросу все, кому не лень.

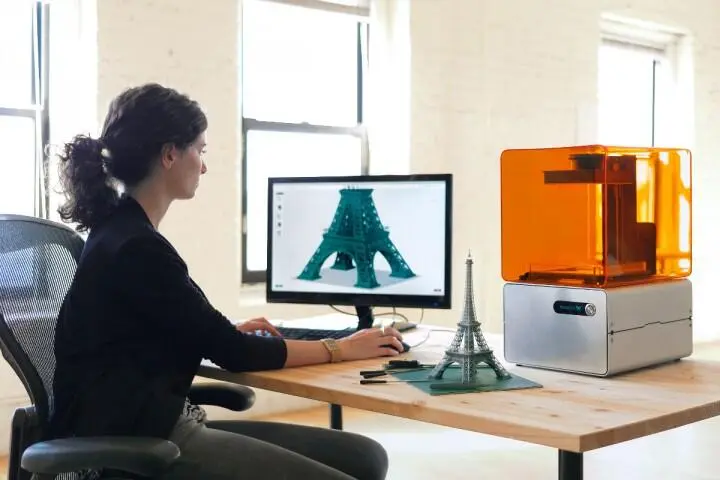

Рынок 3D-печатных устройств тем временем продолжает расширяться. Как раз в эти дни Cubify(подразделение гиганта 3D Systems) выпускает вторую модель ориентированного на домашних пользователей принтера Cube (от 1300 долларов, скорость и точность выше по сравнению с прошлогодней моделью). FormLabs, собравшая на Kickstarter почти 3 миллиона долларов и пережившая иск от 3D Systems, запускает полномасштабное производство своего Form 1 — уникального аппарата для малого бизнеса, дающего недостижимую для других моделей точность (толщина слоя всего 25 микрон достигается благодаря использованию стереолитографии вместо наплавления пластика). Только что провела IPO компания ExOne, специализирующаяся на промышленных 3D-принтерах, а акции 3D Systems попали в список самых успешных инвестиций 2012 года. И плодятся, плодятся проекты дешёвых устройств (начиная от 400 долл.): одни, как PrintrBot, уже продаются, другие, как DeltaMaker, только начинают сбор средств.

Так что внешне картина более чем благополучная. Но за ярким фасадом кроется неприглядная изнанка, которую тоже начинают обсуждать аналитики. Обобщая, можно сказать так: голубая мечта столкнулась с рыночными реалиями — и результат оказался совсем не сказочным.

Корреспондент Bloomberg недавно заглянулв финансовые отчёты крупнейших 3D-вендоров — Stratasys и уже знакомой вам 3D Systems и выяснил, что эти компании тратят неадекватно мало на перспективные исследования (то, что у нас называют НИОКР, а на Западе — R&D). Реинвестировать значительную часть прибыли в изучение такой перспективной, набирающей популярность технологии, как 3D-печать, кажется естественным и даже необходимым. Но почему же этого не делается?

Тому есть два вероятных объяснения. Во-первых, «мелочь» вроде MakerBot и нашего отечественного СКБ Кипарис (см. « Такой домашний 3D-принтер»), собирающая бюджетные принтеры для дома и малого офиса, почти не пересекается интересами со Stratasys и другими немногочисленными гигантами. Последние продают дорогие, высокоточные, многофункциональные 3D-печатные машины для промышленного применения — и пока ещё наслаждаются ролью монополистов. Нет смысла бежать впереди паровоза, особенно если паровоз — ты сам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: