Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 161

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 161

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 161 краткое содержание

Мотивационный инфантилизм лежит в основе IT консюмеризма — кто-то сомневался? Автор: Сергей Голубицкий

Чайник Ильича, или О пользе посещения музеев, как провинциальных, так и столичных Автор: Василий Щепетнёв

АйТи как убийца sci-fi, или Почему раньше умели сочинять научную фантастику, а потом разучились Автор: Сергей Голубицкий

Говорите, говорите, мы вас пишем! Автор: Сергей Голубицкий

Рационально ли в век сущностной цифровой свободы отказываться от неё ради временной безопасности? Автор: Михаил Ваннах

Анатолий Левенчук о «сотовой» энергетике Автор: Анатолий Левенчук

Дмитрий Вибе: Размышления в постметеоритную эпоху Автор: Дмитрий Вибе

Родина — программистам! Автор: Сергей Голубицкий

Испытание бренда сомнениями, репутацией и молвой Автор: Сергей Голубицкий

Профессиональное клонирование, криптозащита, амазиге и тамашек Автор: Сергей Голубицкий

Как нас дурят: анализ порции антипрививочных аргументов от «первоисточника» Автор: Дмитрий Шабанов

Воображаемое противостояние как стимул к самосовершенствованию Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокЧему роботы из Lego смогут научить российских школьников Автор: Андрей Письменный

Что погубило браузер Opera и чем займутся его создатели в будущем Автор: Олег Парамонов

Алексей Афанасьев, «Лаборатория Касперского»: DDoS-атаки — инструмент давления на бизнес Автор: Юрий Ильин

Дети, учите китайский! Автор: Денис Викторов

А вы заглянете в магазин Google? Для чего поисковый гигант планирует свою розничную сеть — и удастся ли повторить успех магазинов Apple? Автор: Евгений Золотов

Youtube и реклама: что могут сделать рекламодатели и получить пользователи Автор: Юрий Ильин

Как злые аналитики из Forrester Research Ларри Эллисона обидели Автор: Денис Викторов

Какой будет Playstation 4: первые подробности о приставке Sony Автор: Андрей Письменный

Рекламные посты в блогах обложат налогом. Платить будут все Автор: Максим Букин

Кто обидел The Pirate Bay — и почему информация не обязана быть свободной? Автор: Евгений Золотов

Гэвин Ньюсом — будущий президент США от «партии ИТ и инноваций»? Автор: Денис Викторов

«Государственный e-mail» за 1 млрд. долларов сделает… Почта России? Автор: Максим Букин

ПромзонаНовое покрытие самолётов компании Lufthansa в виде «акульей кожи» снижает аэродинамическое сопротивление Автор: Николай Маслухин

Проект Epiphany One Puck: как зарядить смартфон от горячего кофе Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на Eartha — самый большой макет Земли, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса Автор: Николай Маслухин

MobileДеанонимизация Рунету не грозит, или Какие правила использовать для улучшения вашей анонимности? Автор: Максим Букин

Столичные парковки проще оплатить по SMS. Паркоматов мало, а приложения работают нестабильно Автор: Максим Букин

ТехнологииВременами метеоритный дождь: почему мы не следим за мелкими астероидами — и когда начнём? Автор: Евгений Золотов

Opera с возу, но Сети не легче: чем аукнется усыхание разнообразия браузеров? Автор: Евгений Золотов

«Бионические» протезы: какие органы сегодня можно подменить электроникой Автор: Юрий Ильин

Работа без останова: можно ли научить компьютер не бояться ошибок? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииПочему стартаперам не нужно сразу бежать за инвестициями в Sequoia Автор: Игорь Балк, управляющий директор Global Innovation Labs

Технологическая революция оставит миллионы людей без работы? Автор: Денис Викторов

Нейминг для стартапа: небыстро, небезболезненно Автор: Михаил Зарин, основатель сервиса tootFM

«Правильные» инновации — для бизнеса не более чем побочный продукт Автор: Кирилл Рубинштейн, руководитель интернет-сервиса Smartnut / ГК NAUMEN

Как быть стартаперам, если инвестор уходит досрочно Автор: Елена Краузова

Гид23 февраля: десять подарков ко Дню защитника Отечества Автор: Андрей Васильков

Цифровой журнал «Компьютерра» № 161 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

- Если сравнивать DDoS и угрозы, не относящиеся к DDoS-атакам, то от чего больше ущерб? От DDoS-атак или от вирусов, взломов и тому подобного?

- Сложно сказать. Хищение персональных данных или банковской тайны – это крупные неприятности. Перевод каких-то средств — тоже. С другой стороны, DDoS может быть прикрытием хищения. Мы, в частности, видели ситуации, когда определённые действия злоумышленников просто прикрывались DDoS-атаками. Как в случае с военными действиями: помехи, дымовая завеса, всё точно так же и здесь. Со взломанного счёта клиента списываются некоторые деньги, и сразу же устраивается DDoS-атака; легитимный пользователь не может зайти в свой клиент-банк и посмотреть деньги на своём счету. Соответственно он не видит, что происходит.

Или вот другой пример: проводятся определённые интернет-торги, и последние 10 минут критичны для работы с предложением.

И если в это время возникает резкая DDoS-активность, то может произойти срыв торгов, а может быть, если это единичный клиент не смог работать, он фактически проиграл торги. Потери его достаточно велики и весомы. Поэтому может ли DDoS-активность сильно влиять на монетизацию? Однозначно, да. Насколько она хуже или лучше взлома сайта – здесь сложно сказать. Всё зависит от ресурса.

К оглавлению

Дети, учите китайский!

Денис Викторов

Опубликовано19 февраля 2013

Недавно заполнял одну анкету. Там требовалось указать владение языками. Написал: «немецкий, английский». И вздохнул. Немецкий мой после окончания аспирантуры был чудо как хорош. Нет, это ещё не было свободное владение языком, как у Штирлица, который, согласно Юлиану Семёнову, «думал по-немецки». Но после того, как пару лет я провёл в ежовых рукавицах Владимира Ароновича Гандельмана, возглавлявшего в 90-х кафедру иностранных языков РГГУ, произошло удивительное «переключение». Я не испытывал никаких проблем с тем, чтобы сформулировать любую мысль по-немецки грамотно. То есть строил фразы так, как строили бы их носители языка. И даже пытался делать это, что называется, «красиво». А редкие немцы, с которыми я имел удовольствие практиковаться в личных беседах, отмечали, что у меня «австрийский национальный вариант» немецкого языка. Откуда бы?

Но немецкий мой пропал. За ненадобностью. Оказалось, что технологическая журналистика требует прежде всего умения (хотя бы) прочитать и понять текст, а в идеале ещё и провести интервью пусть на куцем, но — английском. Пришлось «подтягивать» инглиш самостоятельно.

Почему в советских школах часто учили немецкому, понятно. В орбите СССР была как минимум ГДР. Да и ФРГ вела себя более или менее прилично. Но если бы я дал себе труд подумать году этак в 1998-м (впервые выехав за границу со студенческой группой по обмену) о том, к чему приведёт горбачёвская перестройка, то начал бы учить английский вовремя. Ибо после падения железного занавеса перед нами, наивными и неподготовленными, открывался весь мир. В котором важнейшим языком был английский.

А вот если бы я сейчас был учеником старших классов или студентом, точно начал бы учить китайский. Резонов предостаточно.

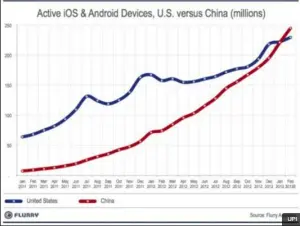

Ну вот посмотрите хотя бы сегодняшние новости. Китай стал крупнейшим в мире национальным рынком активно применяемых пользователями смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. По крайней мере аналитики из компании Flurry уверены, что не ошиблись в своих оценках. Ежедневно Flurry отслеживает (не очень понял, как именно; утверждается, что в анонимном режиме) 2,4 млрд. пользовательских сессий по 275 000 мобильных приложений во всём мире. Всё это позволяет представителям фирмы утверждать, что в её статистические выборки попадает не менее 90 процентов «умных» мобильных устройств.

Так вот, в январе 2013 года США и Китай шли в рейтинге Flurry, что называется, ноздря в ноздрю по числу активно используемых смартфонов и планшетов (222 млн устройств против 221 млн соответственно). Но уже к концу февраля оценки изменились. США: 230 млн устройств. Китай: 246 млн. Кроме Индии (но здесь до сих пор ключевое ограничение — низкий уровень доходов) в этой гонке Китаю противостоять могли только американцы. Однако «популяционный» ресурс исчерпан. В Китае живёт 1,3 миллиарда человек, в США — 310 миллионов. Так что спорить с китайцами Америка может теперь разве что по общему числу инсталляций мобильных платформ. Думаю, если добавить сюда рынок m2m, то США будут впереди. Пока впереди…

Кстати, аналитики говорят, что китайцы обогнали бы американцев по числу активно используемых планшетов и смартфонов ещё раньше, если бы не рождественские распродажи в США, поддержавшие местный рынок мобильных устройств.

Какого чёрта я рассуждал про языки, а затем перешёл к смартфонам с планшетами? А вот какого. Речь ведь идёт не просто о «телефонах», а о мобильных терминалах, представляющих собой платформы для потребления множества сервисов — от развлекательных приложений, служб новостей и примочек к социальным сетям до онлайновой торговли. Очевидно, что в Китае далеко не все обладатели указанных 264 миллионов смартфонов и планшетов понимают по-английски. С этими пользователями лучше бы общаться по-китайски, приложения и мобильные сервисы разрабатывать так, чтобы они не конфликтовали с культурными особенностями потребителя, а в идеале — полностью соответствовали им.

Российские разработчики приложений для мобильных устройств по традиции смотрят на Запад. Во многом потому, что людей, владеющих китайским, в России пока мало. А английский ныне упорно учат и улучшают все. И те, кому пятнадцать, и те, кому глубоко за 40. Тем временем у нас под боком вырос колоссальный рынок, интересный далеко не только способностью одеть всё население России в пуховики. Китай давно уже интересен для всего мира как рынок сбыта, а не только как дешёвая фабрика с ручным приводом.

Кроме того, есть основания полагать, что понять китайцев (а ПОНИМАТЬ потребителя в другой стране нужно обязательно, иначе и вылезать туда не стоит) нам несколько проще, чем европейцам и американцам. Россия — «культурный шлюз» между Западом и Востоком. Но, строго говоря, оставаться только посредником не хочется. К тому же российской индустрии ИТ всё-таки есть что предложить Китаю. Да, там наросла своя школа разработки ПО. Но, как говорят игроки рынка контрактного программирования, — школа слишком жёсткая. «Гнать код» китайцы могут. А вот то, что получается у российских разработчиков лучше всего (я бы это назвал известной долей креатива), у китайских программистов как раз «не идёт». Да, впрочем, не о программировании речь, а о продуктах для мобильных устройств. В здравом уме ТАКОЙ рынок пропускать нельзя. И на него надо ЛЕЗТЬ. Потому что лезут уже все остальные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: