Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 краткое содержание

О прошлом и будущем Бетельгейзе Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Продолжение яблочного мастхэва и очередной аудиоквиз Автор: Сергей Голубицкий

Не ходите, дети, в Финляндию музыку играть, а теперь уже — и в Германию (агония исполинского беспредела копирастии) Автор: Сергей Голубицкий

Бросать или не бросать: всегда ли нужно добиваться цели или стоит изучить искусство отступления? Автор: Василий Щепетнёв

Наблюдаемый мир: Почему о редкостном астрономическом событии нам больше всего говорит домашняя цифровая техника Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Прогресс желаний в IT-царстве — почти нирвана, что в железе, что в софте! Автор: Сергей Голубицкий

Триумф первой ночи: историческая победа аспиранта Супапа Киртсаенга над крупнейшим в мире издательством учебной литературы John Wiley & Sons Автор: Сергей Голубицкий

Жабий яд, неудачный опыт хождения в бизнес и сомнение относительно инновационных перспектив университетской науки Автор: Дмитрий Шабанов

IT-рынокРекламные войны: как Google провоцирует пользователей Автор: Андрей Васильков

ПромзонаНа крыше мусороперерабатывающего завода в Копенгагене разместится горнолыжная трасса Автор: Николай Маслухин

Новое поколение домашних роботов: теперь они чистят водостоки, окна и бассейны Автор: Николай Маслухин

Фонарик Flash Communicator транслирует крики о помощи азбукой Морзе Автор: Николай Маслухин

Вторая жизнь заброшенных зданий: музей на месте электростанции и парк развлечений на территории бывшей АЭС Автор: Николай Маслухин

Китайцы открывают сеть супермаркетов дополненной реальности Автор: Николай Маслухин

ТехнологииУ вас никогда не будет летающего автомобиля и путёвки на Марс, но это ничего Автор: Олег Парамонов

Очки Google: остановите киборгов или станьте одним из них Автор: Андрей Васильков

Пар и свисток: Как информационные технологии исправляют смертельно опасные перекосы развития индустриальной эпохи Автор: Михаил Ваннах

Софт завтрашнего дня: как изменились и изменятся программы, которыми мы пользуемся Автор: Андрей Письменный

Карманный знахарь: как быть с мобильными приложениями для быстрой (и неправильной) диагностики? Автор: Евгений Золотов

Генеративный арт: когда художник убирает руки Автор: Юрий Ильин

Тонны электропроводов на свалку, или История создания технологии резонансной передачи энергии Автор: Евгений Балабас

Невидимые иллюзии: cемь доказательств того, что вы не различите спецэффекты в кино и реальность Автор: Олег Парамонов

Ни словом сказать, ни пером описать: что такое хэштег и для чего он понадобился Фейсбуку? Автор: Евгений Золотов

Две операционные системы Google: как подружатся Chrome OS и Android Автор: Андрей Письменный

Кибернокаут для Южной Кореи: кто и как «уронил» банки и ТВ — и выдержит ли Россия такой удар? Автор: Евгений Золотов

Десять перспективных технологий, о которых через несколько лет узнают все Автор: Олег Парамонов

По магнитному хайвею вон, или Почему «Вояджер» никак не улетит из Солнечной системы Автор: Юрий Ильин

Табун иноходцев: десять самых оригинальных и популярных троянов современности Автор: Андрей Васильков

ИнновацииТехнопарки и бизнес-инкубаторы — «сапожники без сапог» Автор: Юлия Роелофсен, управляющий партнер компании Innopraxis Intarnational Ltd

Как найти «правильного» софаундера? Автор: Александр Наследников, основатель проекта gbooking.ru

Почему в России фактически нет инновационных менеджеров? Автор: Алексей Власов, Председатель наблюдательного совета «Национальной гильдии инновационных менеджеров»

Как доказать инвестору, что стартап «выстрелит» именно сегодня Автор: Елена Краузова

Эта камера никогда не разрядится, в любых условиях Автор: Михаил Карпов

Макс Лакмус: «Российский краудфандинг вырастет во что-то очень интересное» Автор: Елена Краузова

Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С мобильной диагностикой меланомы ситуация ещё хуже. Тут ложноположительные результаты не так страшны: ну, сбегаете к врачу, потеряете несколько часов. Проблема здесь в результатах ложноотрицательных, а именно в том, что большинство приложений склонны не замечать или недооценивать реально существующую угрозу здоровью. Предположим, пользователь видит на коже подозрительное новообразование (в самом деле злокачественное). Он запускает приложение, проводит анализ и в каждом третьем случае получает ответ: ничего страшного! И отказывается от визита к врачу, к которому наверняка пошёл бы ещё десять лет назад, когда телефоны не были такими умными. А значит, уменьшает свои шансы справиться с болезнью. Согласно одному из исследований, посвящённых мобильным приложениям против меланомы, три из четырёх таких программ склонны к ложноотрицательным результатам. И улучшить ситуацию качественно едва ли удастся: чтобы распознать опухоль, нужны особая техника съёмки и анализа результатов, квалифицированный врач. Короче говоря, те же самые «мелочи», что и в случае с глистами.

Но больше того, то же правило легко экстраполируется на все области, в которых применяется массовый «медицинский» мобильный софт: контроль за сердцем, помощь в выборе лекарственных препаратов, инструкции по лечебному массажу и прочее, и прочее. В лучшем случае без консультации с настоящим — живым, из плоти и крови! — врачом такие приложения бесполезны, в худшем — смертельно опасны. Пожалуй, единственный положительный эффект от такого софта в том, что человек (возможно) станет внимательней относиться к своему здоровью. Что, впрочем, не компенсирует опасностей.

Медицинские мобильные приложения превратились к настоящему моменту в самостоятельную индустрию с оборотом в сотни миллионов долларов в год, десятками тысяч продуктов, не подконтрольную… никому! Естественно, это беспокоит законодателей и регуляторов в некоторых странах. Полагаю, наш господин Онищенко проявит рвение ещё не скоро. Но вот в Соединённых Штатах, например, Федеральное управление по контролю за качеством пищи и лекарств (FDA) озадачилось проблемой ещё два года назад. Предложенное решение, в общем, простое: заставить разработчиков и производителей таких инструментов проходить ту же жёсткую сертификацию/лицензирование, что и производителей медпрепаратов. Как минимум в случае, если программа работает в паре с каким-либо медицинским устройством, как максимум — во всех случаях, когда мобильное приложение претендует на категорию «медицина».

Как раз в эти дни американские законодатели обсуждают плюсы и минусы такой регуляции. Ограничить разработчиков и производителей легко, но важно и не навредить отечественным разработчикам, действующим в совсем ещё юной области. Запретят приложения «против меланомы» в Штатах — что ж, спрос насытят европейские программеры. Уж очень модная тема!

К оглавлению

Генеративный арт: когда художник убирает руки

Юрий Ильин

Опубликовано19 марта 2013

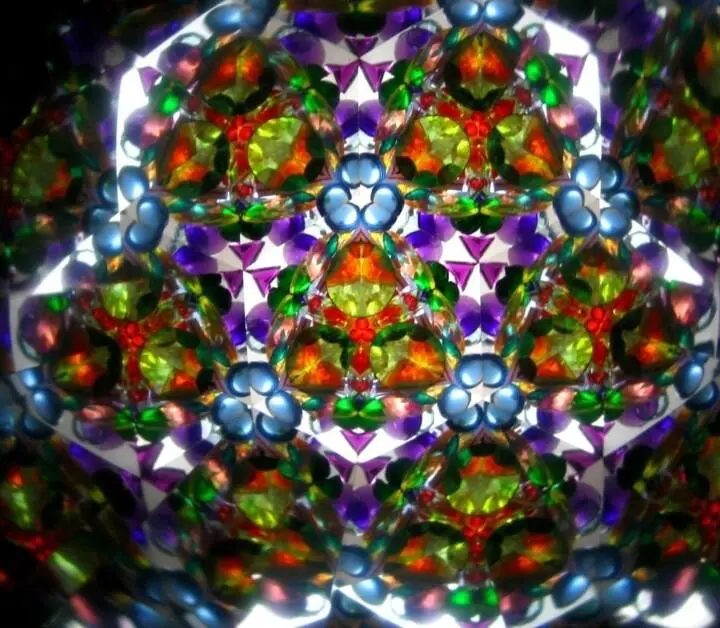

Когда в середине десятых годов девятнадцатого века будущий (тогда ещё) ректор Эдинбургского университета Дэвид Брюстер придумал свой калейдоскоп, он вряд ли думал, что это станет чуть ли не самым знаменитым его изобретением. Калейдоскоп вообще был побочным продуктом его исследований поляризации света, и Брюстер едва ли мог предвидеть, с каким восторгом его игрушку встретит Европа, и особенно Россия.

Устройство калейдоскопа относительно простое: тубус с окуляром на одном торце и просвечивающей стенкой (матовым стеклом) на другом, рядом с ним расположено ещё одно прозрачное стекло, и между ними цветная засыпка — кусочки цветного стекла, бисер и/или что-то подобное; также внутри тубуса располагаются три или более продольных зеркала, расположенные под углом друг к другу.

Не просто цветные стекляшки столь радуют глаз, но идеальная математическая их выверенность — строгая геометричность узоров, которую обеспечивают зеркала. И практически полное отсутствие повторений: если стекляшек будет даже всего-то два десятка, степень случайности окажется слишком велика, а жизнь любого человека — слишком коротка, чтобы он дважды мог увидеть один и тот же узор.

Узоры калейдоскопа — это как раз таки пример так называемого «генеративного арта», понятия, плотно ассоциируемого сегодня с алгоритмами и компьютерными технологиями, хоть это и не вполне верно; под такого рода искусством подразумевается создание каких-либо эстетически привлекательных образов с минимальным участием человека, а то и без его участия вовсе. Условным художником тут оказываются Алгоритм и Случайность.

Во второй половине восемнадцатого века (во времена Моцарта) в Западной Европе распространилась салонная забава под названием Musikalisches Würfelspiel— музыкальная игра в кости. Суть игры состояла в том, чтобы составлять готовое музыкальное произведение из заранее заготовленных музыкальных фраз, последовательность которых определялась метанием костей (или, в более поздних вариантах, выбором случайного числа).

В 1792 году Николаус Симрок, берлинский музыкальный издатель, выпускавший, в частности, ноты произведений Моцарта (к тому времени уже почившего в бозе), выпустил «свою» версию такой игры. Она позволяла составить (собственно, «сочинить») 11 16вальсов, разных и в то же самое время весьма сходных между собой.

Авторство игры приписывали Моцарту, однако достоверно подтвердить это или опровергнуть никому не удалось.

Компьютерная версия такой игры, позволяющая составлять бесчисленное количество менуэтов, доступна здесь. На выходе получается MIDI-файл.

Переносимся в настоящее время: знаменитый музыкальный экспериментатор Брайан Ино в сентябре прошлого года выпустил приложение для iPad под названием Scapes, смысл которого состоит в том, чтобы формировать и воспроизводить звуковые ландшафты, так или иначе ассоциируемые с визуальными образами. Пользователю предлагается довольно обширный набор графических образов (геометрических фигур и фонов), и при появлении на экране каждого из них начинается воспроизведение связанной с ним последовательности звуков, записанных лично Брайаном Ино. В результате, просто перемещая по экрану все эти геометрические фигуры, пользователь формирует и видоизменяет, когда надо, «звуковой ландшафт». Получается музыка, которая почти что «сама себя сочиняет», с минимальным участием пользователя. И что поразительно, слушать её подолгу не надоедает (а вот для того, чтобы отсекать лишние разговоры в офисе, такой музыкальный фон в наушниках подходит как нельзя лучше).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: