Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 краткое содержание

Семинар по Челябинскому метеориту: российская наука выдала «официальную» информацию Автор: Дмитрий Вибе

Выбор реальности, или Поиски вероятности Андреем Януарьевичем Вышинским Автор: Василий Щепетнёв

Эволюция эволюции: от генетического наследования к интратехнической репликации т-мемов Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: «Глухарь» как зеркало народной души и оправдание греха Автор: Сергей Голубицкий

Евгений Морозов: «Google и Facebook управляют подростки!» Автор: Сергей Голубицкий

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма Автор: Сергей Голубицкий

Юридический флёр кибернетической войны: НАТО выработало 95 правил для сражений в информационном пространстве Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Грамофонный софт, море умных аудиофильских слов, красивых картинок и традиционный квиз под завязку Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВремя, вперёд! Умные часы как буревестник новой компьютерной революции Автор: Евгений Золотов

Софт из Восточной Европы: Как старые достижения в фундаментальной математике ныне обращаются в доходы ИТ-отрасли Автор: Михаил Ваннах

Право на нейтронную зачистку, или До какой степени можно и нужно управлять своими личными данными Автор: Юрий Ильин

ПромзонаЦифровая QR-библиотека в румынской подземке Автор: Николай Маслухин

Превращение строительных лесов в мебель для уличного кафе Автор: Николай Маслухин

Delete Clock – мотивирующие часы, стирающие список дел стрелкой Автор: Николай Маслухин

Визуализация мировой сети: подробная карта Интернета, полученная незаконным путем Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на комплекс механических деревьев Gardens by the Bay в Сингапуре Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЕстественное стремление к искусственным органам: печатаем живыми клетками Автор: Андрей Васильков

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится Автор: Юрий Ильин

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума Автор: Олег Парамонов

Как Apple составит карты наших домов, и почему мы с радостью на это согласимся Автор: Андрей Письменный

Четыре причины опасаться носимых компьютеров Автор: Андрей Васильков

По стопам Аарона Шварца: за что посадили Эндрю Арнхаймера и почему настоящий хакер должен молчать? Автор: Евгений Золотов

Охота на инопланетные баги: почему космические компьютеры непохожи на обычные Автор: Олег Парамонов

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet Автор: Юрий Ильин

Мастерская всего на свете: экскурсия по первой в России учебной лаборатории, где переводят цифры в атомы Автор: Андрей Письменный

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииКраудфандинг для науки: Россия — на очереди? Автор: Елена Краузова

Почему инвесторы не поддерживают стартапы в области новых материалов Автор: Алексадр Бервено, основатель и директор компании «Сорбенты Кузбасса»

Почему основателям не стоит «бояться» впускать в свой стартап менторов Автор: Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations

ГидВо Flipboard 2.0 можно создавать собственный журнал Автор: Михаил Карпов

Такой переключатель приложений для iOS ждали давно Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Смысл погони за новинками становится не совсем очевидным, когда срок работы устройства измеряется не месяцами или годами, а десятилетиями. Так или иначе, но через год после старта компьютер космического аппарата безнадёжно отстанет от прогресса, а через десять лет без апгрейда сама мысль о суете вокруг новизны будет казатся странной.

Смешно жаловаться на RAD6000 (который, кстати, до сих пор работает на Марсе, хотя прошло десять лет), когда специалистам из NASA до сих пор приходится поддерживать связь с «Вояджерами», запущенными в 1977 году, а спроектированными и того раньше. RAD6000 хотя бы имеет какие-то современные аналоги — скажем, процессор игровой приставки XBox 360. О бортовых компьютерах «Вояджеров» такого не скажешь.

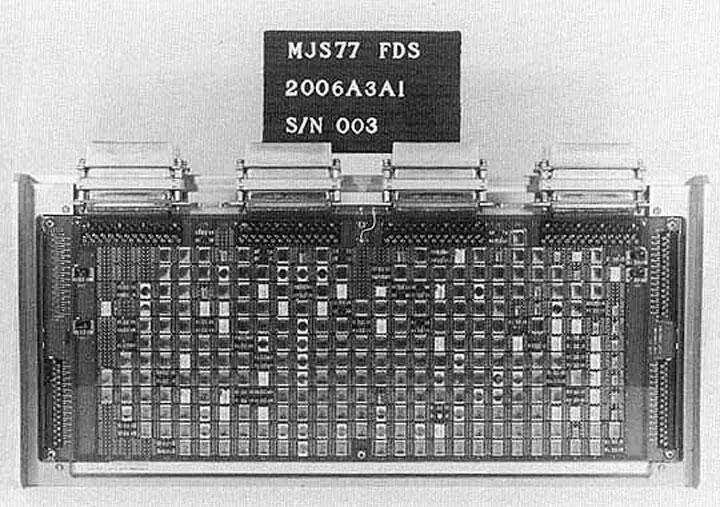

Это гости из забытого времени, столкновение с которыми должно вызывать у современных программистов трепет. На каждом из них стоит по паре крайне маломощных компьютеров трёх совершенно разных типов и назначений, в которых сам чёрт ногу сломит: четыре восемнадцатиразрядных и два шестнадцатиразрядных процессора с тактовой частотой 250 килогерц, причём два из них имеют доступ лишь к ПЗУ объёмом 4096 восемнадцатиразрядных слов, ещё два — к двум банкам ОЗУ ёмкостью 8196 шестнадцатиразрядных слов, а остальные — к двум банкам ОЗУ ёмкостью 4096 восемнадцатиразрядных слов (в сумме набирается около 64 килобайтов).

И этот динозавр не просто продолжает работать уже без малого сорок лет — его по-прежнему приходится программировать, отлаживать и чинить. Это значит, что где-то в закромах американского аэрокосмического агентства содержится небольшой компьютерный парк Юрского периода: работоспособная копия бортовой вычислительной машины «Вояджеров». И кому-то приходится за ним ухаживать, помня и используя методы полувековой давности, на фоне которых все современные ограничения, которые налагают в NASA на программистов, кажутся нелепым баловством.

Удалённый ремонт понадобился одному из аппаратов относительно недавно: в 2010 году нарушилась связь c Voyager 2. Вместо телеметрии зонд передал с окраины Солнечной системы нечитаемый поток цифрового мусора. Инженеры три недели определяли причину: оказалось, что одна из ячеек памяти вышла из строя и поменяла своё значение на противоположное. Программное обеспечение Voyager 2 пропатчили, чтобы он обходил испорченную область памяти стороной.

И причина неисправности Voyager 2, и способ её исправления некомфортабельно близка к железу. Современные программисты почти никогда не опускаются до уровня отдельных ячеек, регистров и портов. Обычно работа происходит на много уровней абстракции выше, и ошибки почти никогда не имеют отношения к тому, что происходит в реальном мире. В космосе же (да и вообще во встраиваемых применениях) реальный мир трудно игнорировать.

Та проблема марсохода Spirit, над решением которой бился Делиман в 2004 году, вполне могла корениться не в программной, а в аппаратной ошибке, вызванной внешним воздействием. Подумайте сами: действие происходит на другой планете. Spirit стартовал с Земли и пережил существенные нагрузки, а затем совершил автоматическую посадку — и не факт, что достаточно мягкую. Во время старта или посадки он запросто мог получить механические повреждения. После того, как аппарат покинул радиационный пояс Земли, его непрерывно обстреливали заряженные частицы. Шальная частица способна повлиять на работу электроники, а при особом невезении — даже полностью сжечь одну из микросхем. Наконец, бортовой компьютер мог перегреться или пострадать от перепада напряжении.

Майку Делиману потребовалось несколько дней, чтобы установить причину сбоя. По иронии судьбы, марсоход споткнулся на одной из предосторожностей, которую его разработчики предусмотрели специально для того, чтобы избежать неполадок и увеличить надёжность системы.

В Spirit и Opportunity имеется плата, которая перезапускает бортовой компьютер, когда он подвисает. Пока компьютер работает исправно, специальный процесс следит, чтобы перезапуска не произошло. Когда он замолкает, плата понимает, что произошёл сбой, и выполняет сброс.

Проблемы начались, когда компьютер Spirit по какой-то причине повис. Плата выполнила сброс, система перезагрузилась и принялась инициализировать файловую систему. Файловая система хранит данные на флэш-накопителе, но использует и кэш в ОЗУ. После сброса количество файлов, которые подлежат загрузке в кэш, оказалось больше, чем умещается в памяти. При переполнении памяти бортовой компьютер сбросился второй раз — так по кругу.

Сброс происходил снова и снова. Именно поэтому из Spirit никак не удавалось вытянуть телеметрию или перевести его в спящий режим. После шестидесяти перезагрузок батарея истощилась настолько, что марсоход перешёл в режим сохранения энергии, при котором не требовалась полная реинициализация файловой системы. Это его и спасло. Решение проблемы оказалось совсем простым: лишние файлы удалили, а чтобы история не повторилась, конфигурацию некоторых модулей слегка изменили.

Байки о космических багах (а их за полвека освоения космоса накопилось огромное множество) интересны не только сами по себе. Вполне возможно, что те же проблемы и решения, которые пока знакомы преимущественно инженерам NASA, скоро станут определять развитие новой ветви компьютерной техники по эту сторону околоземной орбиты.

Очертания компьютеров, которые мы используем, напрямую связаны с их техническими ограничениями. Главным ограничением персональных компьютеров долгое время была их недостаточная мощность. Когда несколько лет назад начался бурный рост популярности мобильных устройств, ограничения стали совсем другими. Теперь всех волнует не производительность процессора, а энергопотребление и ёмкость батарей. И посмотрите, к чему это привело: мобильные платформы, завоевывавшие мир последние пять лет, устроены совсем иначе, чем операционные системы, которые были распространены на ПК.

Что дальше? Аналитики предсказываютраспространение самоуправляемых автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и даже мобильных роботов. Их прогнозы, как правило, нужно делить на два, но тем не менее: разработчиков таких устройств будут беспокоиться совсем о других вещах, чем создатели Android или Windows. Надёжность и долголетие станет важнее и производительности, и энергопотребления. Тут-то и пригодятся уроки космоса.

К оглавлению

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet

Юрий Ильин

Интервал:

Закладка: