Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 краткое содержание

Семинар по Челябинскому метеориту: российская наука выдала «официальную» информацию Автор: Дмитрий Вибе

Выбор реальности, или Поиски вероятности Андреем Януарьевичем Вышинским Автор: Василий Щепетнёв

Эволюция эволюции: от генетического наследования к интратехнической репликации т-мемов Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: «Глухарь» как зеркало народной души и оправдание греха Автор: Сергей Голубицкий

Евгений Морозов: «Google и Facebook управляют подростки!» Автор: Сергей Голубицкий

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма Автор: Сергей Голубицкий

Юридический флёр кибернетической войны: НАТО выработало 95 правил для сражений в информационном пространстве Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Грамофонный софт, море умных аудиофильских слов, красивых картинок и традиционный квиз под завязку Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВремя, вперёд! Умные часы как буревестник новой компьютерной революции Автор: Евгений Золотов

Софт из Восточной Европы: Как старые достижения в фундаментальной математике ныне обращаются в доходы ИТ-отрасли Автор: Михаил Ваннах

Право на нейтронную зачистку, или До какой степени можно и нужно управлять своими личными данными Автор: Юрий Ильин

ПромзонаЦифровая QR-библиотека в румынской подземке Автор: Николай Маслухин

Превращение строительных лесов в мебель для уличного кафе Автор: Николай Маслухин

Delete Clock – мотивирующие часы, стирающие список дел стрелкой Автор: Николай Маслухин

Визуализация мировой сети: подробная карта Интернета, полученная незаконным путем Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на комплекс механических деревьев Gardens by the Bay в Сингапуре Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЕстественное стремление к искусственным органам: печатаем живыми клетками Автор: Андрей Васильков

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится Автор: Юрий Ильин

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума Автор: Олег Парамонов

Как Apple составит карты наших домов, и почему мы с радостью на это согласимся Автор: Андрей Письменный

Четыре причины опасаться носимых компьютеров Автор: Андрей Васильков

По стопам Аарона Шварца: за что посадили Эндрю Арнхаймера и почему настоящий хакер должен молчать? Автор: Евгений Золотов

Охота на инопланетные баги: почему космические компьютеры непохожи на обычные Автор: Олег Парамонов

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet Автор: Юрий Ильин

Мастерская всего на свете: экскурсия по первой в России учебной лаборатории, где переводят цифры в атомы Автор: Андрей Письменный

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииКраудфандинг для науки: Россия — на очереди? Автор: Елена Краузова

Почему инвесторы не поддерживают стартапы в области новых материалов Автор: Алексадр Бервено, основатель и директор компании «Сорбенты Кузбасса»

Почему основателям не стоит «бояться» впускать в свой стартап менторов Автор: Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations

ГидВо Flipboard 2.0 можно создавать собственный журнал Автор: Михаил Карпов

Такой переключатель приложений для iOS ждали давно Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как сказал Гершенфельд в своём выступлении, «Fab Lab — это не просто технологии для народа, это создание технологий народом». Наш не чуждый наколенному изобретательству народ должен быть особенно чутким к таким прекрасным лозунгам.

К оглавлению

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться?

Евгений Золотов

Опубликовано27 марта 2013

Честно сказать, я не поклонник сериалов. И когда супруга попыталась «подсадить» меня на доктора Лайтмана (помните «Обмани меня»?), поначалу не поддался. Тогда она взяла хитростью. Как-то раз за ужином мне было поведано, что в основе этого многомногосерийного фильма — реальный учёный, создавший теорию так называемых микровыражений лица: хотим мы того или нет, мельчайшие нюансы мимики выдают нас с головой, якобы позволяя судить о том, говорим мы правду или лжём.

Устоять против такого аргумента я, понятно, не мог (женщины!), но в общем не жалею. Потому что хоть истина, как водится, оказалась посередине (учёный и правда был, и даже не один, вот только лицо не детектор лжи и в лучшем случае предоставляет лишь косвенные улики, отражая эмоциональное состояние), сегодня мне есть на что опереться, приступая к рассказу о компании RealEyes. Той самой, которая называет себя «Гуглом эмоций», меряет настроение человека по его лицу — и только что приняла от венчурных инвесторов три миллиона с копейками, доведя общую вложенную в неё сумму почти до пяти миллионов долларов.

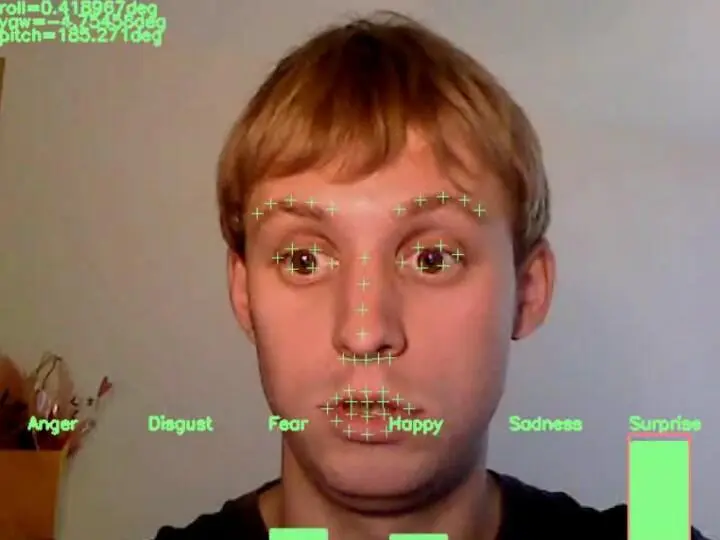

У доктора Лайтмана и американской RealEyes — общие корни. Они опираются на работы американских психологов второй половины XX века, в том числе труды Пола Экмана. Несколько упрощая, можно сказать, что центральная идея там очень проста: если замедлить ход времени и следить за лицом человека, окажется, что оно постоянно меняет своё выражение. Краткосрочные, длительностью в десятые доли секунды «гримасы» появляются непроизвольно и отражают основные эмоции, переживаемые нами (злость, страх, удивление и пр.). Экман, консультировавший создателей «Обмани меня», расширил список, сумев распознать гордость, вину, возбуждение и некоторые другие. Но одно дело — кино, где суперталантливый герой ловит микровыражения чуть ли не на глаз и распознаёт их интуитивно, и совсем другое — настоящая жизнь, где для поимки и анализа экспрессий на лице пришлось строить точную цифровую механику.

RealEyes, у истоков которой, кстати, стоял Микел Ятма, в определённом смысле наш соотечественник (эстонец), начинала во второй половине нулевых с мониторинга движений глаз и постепенно освоила всю гамму непроизвольной мимики. Ничего особенно хитрого в плане аппаратного обеспечения (сгодится любая персоналка с хорошей веб-камерой), зато нетривиальная программная часть. Скажем, взять радость. Распознать её не так сложно, достаточно диагностировать известные изменения двух групп лицевых мышц (над и под глазами, в уголках губ). Но можно ли измерить её степень? Человек сделает это интуитивно, без труда, а вот машине приходится туго. В RealEyes научились измерять амплитуду эмоций — и очень этим гордятся. Кстати, можете прямо сейчас опробовать их метод на себе: если у вас на компьютере установлена камера, на официальном сайте компании есть соответствующее веб-приложение.

Но Ятма с коллегами сделали ещё один важный шаг. Эмоции рождаются в подсознании и выплёскиваются на лицо без участия, ведома и против воли человека. И там же, в подсознании, как результат эмоций или параллельно им рождаются почти все наши решения. Так это на самом деле или нет, я утверждать не возьмусь, но в RealEyes в это верят — и это даёт им возможность продолжить логическую цепочку: квантование эмоций может и должно использоваться для оценки истинного отношения человека к той или иной проблеме, истинных его намерений.

Как принято оценивать потенциальную эффективность рекламных кампаний? Бета-версию рекламного ролика демонстрируют группе добровольцев, после чего заставляют их описать свои ощущения на бумаге. Вот она, конфликтная точка: совсем не факт, что, вымучивая из себя слова, подопытный индивид сможет правильно оценить свою реакцию. Настоящие решения рождаются подсознательно, а значит, и ловить их нужно иначе, нежели вручая человеку ручку. Измерение эмоций по лицу способно дать правдивую картину. Неубедительно? Несмешно? Неудачно? Пугающе (вспомните, почему провалились « Лемминги» Apple)? По лицу можно прочесть всё это раньше, точней, да ещё и быстрей и дешевле, нежели классическими методами.

RealEyes владеет сетью «пунктов сбора информации» в больших магазинах Европы и США: по заказу они отслеживают реакцию настоящих посетителей на товары, рекламу, стенды и пр. Но, вообще говоря, область применения технологии ничем не ограничена. Раз наблюдать за лицом можно даже на персоналке, почему не сделать интерактивную веб-рекламу, оценивающую реакцию сетян прямо на домашней или офисной PC (а в обмен за участие можно предложить скидку)? Или корректировать политические кампании, наблюдая за микрореакциями небольших групп избирателей на тот или иной слоган, политическую идею, законопроект? А бескрайнее море мобильных устройств — кто вообще сможет предсказать, как квантование эмоций может быть использовано там?

Конечно, RealEyes работает в этом направлении не одна. Тем же заняты Affectiva (вышедшая из MIT), Sensory Logic, если поискать, наверняка отыщутся и другие игроки. Некоторая сомнительность концепции с лихвой компенсируется перспективами и списком клиентов, среди которых — натуральные гиганты мирового пищепрома, бытовой химии, электроники, маркетинга. Услугами RealEyes и её коллег по цеху не стесняются пользоваться Coca-Cola, eBay, Unilever, Sony, солидные офф- и онлайновые СМИ, известные исследовательские конторы (ранга Nielsen Media Research). Квантование эмоций часто даёт результаты, противоречащие полученным классическими методами, — но тем хуже для «классики», явно доживающей свой век.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: