Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 168

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 168

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 168 краткое содержание

Исследования атмосфер и климата внесолнечных планет становятся обыденностью Автор: Дмитрий Вибе

Что делать, когда патриот пролетит над гнездом кукушки? Автор: Сергей Голубицкий

Охота на таланты, или Одинокий бамбук посреди пустыни Автор: Василий Щепетнёв

Многосторонний конфликт: особи, гены и мемы; индивиды и группы; ближние цели и отдалённые перспективы Автор: Дмитрий Шабанов

Китайский гарантийный оскал: мы уже сам с усам или готовьтесь — подвиньтесь! Автор: Сергей Голубицкий

Конопляный Уроборос: Как общество, пройдя от узлов до самокруток, пытается укусить прогресс информационных технологий за хвост Автор: Михаил Ваннах

TorBrowser — незаменимый инструмент для борьбы с мракобесием и нездоровой энергией непущательства Автор: Сергей Голубицкий

Роскомнадзор рассказывает Википедии о детской порнографии, наркотиках и суициде Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВесы с Wi-Fi, вилка с Bluetooth и ещё три прогрессивных метода следить за здоровьем Автор: Андрей Письменный

Без окон, без дверей, или Facebook Home против Android-сообщества Автор: Евгений Золотов

Эти научат! Бабушки онлайн, или Как Президент пенсионеров компьютерной грамоте учил Автор: Евгений Золотов

Google Glass XXX: индустрия «18+» приглядывается к новому устройству Автор: Виктор Ласло

ПромзонаСтилус для ёмкостных экранов, сворачивающийся, как браслет Автор: Николай Маслухин

Виртуальное окно в БМП или как студенты-дизайнеры апгрейдили броневик Автор: Николай Маслухин

Дача-скворечник по-американски: мини-дом за 200 долларов Автор: Николай Маслухин

Повседневный дизайн: когда у ложки есть свое место в кружке Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на стабилизатор камеры, способный вывести любительскую съёмку на новый уровень Автор: Николай Маслухин

ТехнологииПочему качество звука больше не имеет значения Автор: Олег Нечай

Фаблеты: пришла ли пора смартфонов-гигантов? Автор: Олег Нечай

Почему интерактивное кино — это прошлое, а компьютерные игры — будущее Автор: Андрей Письменный

Делитесь любовью, а не личными данными, или Как мстят «бывшие» в интернете Автор: Юрий Ильин

Полцарства за коня: Google, Qualcomm и другие ищут великих изобретателей Автор: Олег Парамонов

Что будет после 3D: пленоптическое видео Автор: Олег Нечай

Программу для Google Glass сможет сделать каждый. Вот что для этого нужно Автор: Андрей Письменный

Нанометровая драма: почему AMD жалуется на Закон Мура и когда ждать следующий Большой Микропроцессорный Взрыв? Автор: Евгений Золотов

Картография и «обратная разработка»: в США и Европе досконально изучат человеческий мозг Автор: Юрий Ильин

ИнновацииКак проходят StartupWeekend`ы и чем Нидерланды могут понравиться стартапам Автор: Юлия Роелофсен, управляющий партнер компании Innopraxis Intarnational Ltd.

Как «учёному» найти «предпринимателя» в стартап Автор: Вячеслав Бычков, председатель правления в инновационно-инвестиционном центре «Фонд перспективного планирования»

Инновации? No pasarán Автор: Денис Андреюк, руководитель службы маркетинга компании «Нанотехнология МДТ»

Школьники- «инноваторы» не вырастут в предпринимателей, если не бороться с консерватизмом университетов Автор: Александр Бервено, основатель и генеральный директор компании «Сорбенты Кузбасса»,

«Подглядеть» за конкурентами: разговор с основателем сервиса SEMrush Автор: Елена Краузова

ГидВышло приложение Status Board — самый лучший центр виджетов для iOS Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 168 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для Google Glass нельзя писать «родные» приложения, и хотя это во многом ограничивает разработчиков, зато избавляет Google и пользователей от разнообразных проблем: вредоносных программ и любых неприятностей с операционной системой Glass.

Несмотря на все ограничения, возможностей программных интерфейсов Glass достаточно для реализации замысловатых схем взаимодействия с пользователем. В качестве интересного примера приводится программа Skitch, позволяющая добавлять стрелки и подписи к фотографиям. Снимок, сделанный при помощи Glass, можно отправить в Skitch, и тот сразу пришлёт оповещение на планшет, где, собственно, и предлагается произвести все действия с картинкой.

Программные интерфейсы Glass настолько просты, что опытный разработчик сможет добавить поддержку очков буквально за один вечер. Все используемые технологии стандартны, хорошо документированы, и для работы с ними нужен минимум усилий: готовые библиотеки есть для всех современных языков программирования.

Пользователи и сами смогут настраивать оповещения или пересылку информации из источников, не поддерживающих Glass, при помощи сервисов типа

Даже если Glass не станет массовым продуктом (в чём уже есть некоторые сомнения), у очков есть все шансы привлечь армию приверженцев, которые будут выдумывать им всё новые и новые применения и не снимать их даже по ночам.

К оглавлению

Нанометровая драма: почему AMD жалуется на Закон Мура и когда ждать следующий Большой Микропроцессорный Взрыв?

Евгений Золотов

Опубликовано10 апреля 2013

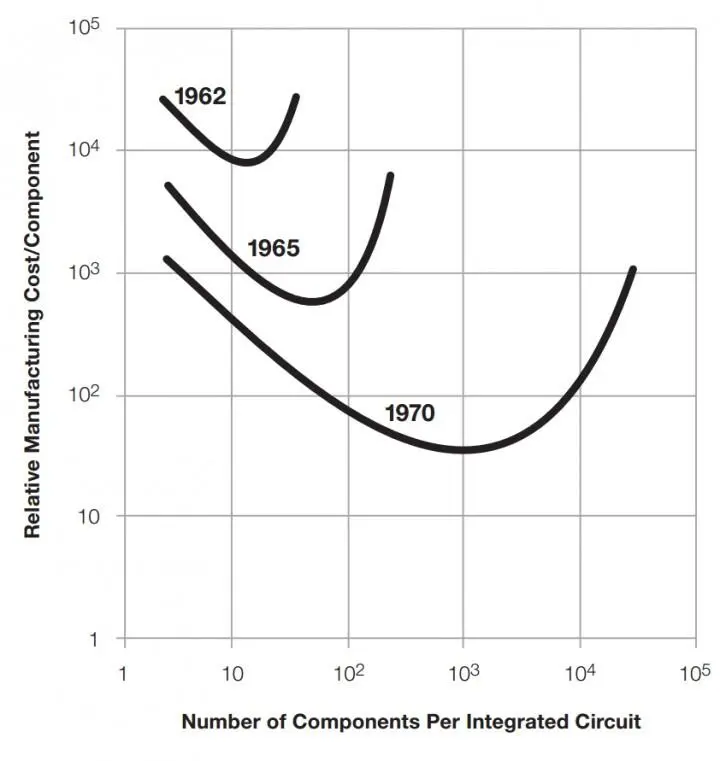

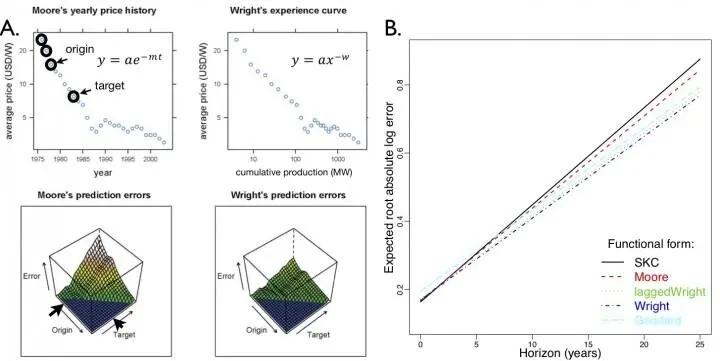

Сомневаться в Законе Мура — подмеченной полвека назад сооснователем Intel зависимости, постулирующей удвоение количества элементов на микросхемах каждые год-два (в оригинале был год, но позже Мур скорректировал цифру), — свойственно аналитикам, журналистам и прочим, к микроэлектронике имеющим отношение косвенное. Те, чья судьба непосредственно зависит от справедливости этой формулы, предпочитают вспоминать о ней как можно реже: отчасти потому что им некогда, отчасти — по причине крепнущего с годами страха, что следующий виток миниатюризации поставит их перед физическим барьером. Вот почему так непривычно было услышать о Законе Мура (далее, для краткости, — ЗМ) от человека, занимающего заметный пост в микроэлектронной индустрии. Джон Густафсон, главный архитектор AMD по графической части (а ещё недавно высокий чин в Intel), заявилна днях, что в погоне за всё более крупными микросхемами мы вышли на финишную прямую.

Сказать честно, от регулярных предсказаний конца действия ЗМ есть некоторая несомненная польза. В ходе возникающих после этого дискуссий развенчиваются мифы и обозначаются перспективы. Последний раз шуму наделал американский физик Мичио Каку, год назад посуливший, что уже в течение следующих десяти лет термодинамика и квантовая физика сделают невозможной дальнейшую миниатюризацию электронных схем (см. « Закон Мура: суров, но скоро отмена»). Тогда, помнится, разговор зашёл о технологиях, которые смогут принять эстафету у кремния, — квантовых вычислениях, оптических, молекулярных. Никто, естественно, никаких гарантий тут дать не в состоянии. Зато одновременно прояснилось, что число деталей в микропроцессоре стало чисто маркетинговым, рекламным параметром, не имеющим практического смысла. Потому что хоть производителям и удаётся более-менее выдерживать темп удвоения плотности, фактическая производительность давно уже не растёт прямо пропорционально числу транзисторов (хотя бы потому, что четыре ядра не всегда работают вдвое быстрее двух). Таким образом, уже сегодня полезней фокусировать внимание, скажем, на энергопотреблении системы, нежели на плотности элементов или тактовой частоте.

С Густафсоном получилось ещё интересней. В интервью The Inquirer он развенчивает миф об оригинальной формулировке ЗМ. По его словам, смысл утверждения Гордона Мура сводился к тому, что удваивается только то число транзисторов, которое наиболее экономически целесообразно произвести. Что, согласитесь, здорово отличается от банального «вдвое каждые X лет», придуманного ради простоты позже. Предположив, что Густафсон прав, можно сделать вместе с ним и следующий шаг: отыскать на графике микроэлектронной эволюции точку оптимума, в которой плотность элементов будет не слишком маленькой (тогда каждый транзистор обойдётся чересчур дорого для покупателей), но и не слишком большой (когда каждый транзистор будет неразумно дорог уже для производителей). Нащупав эту точку, нужно постараться двигаться с ней.

Придерживаясь оптимальной точки, конструктор микропроцессора не только гарантирует себе наивысшую скорость усложнения чипов, но и избегает участия в бессмысленно дорогой «гонке плотностей» (производительность-то всё равно увеличивается в лучшем случае на 10 процентов за год), а покупатель получает наивысшую производительность за наименьшую цену. И это как раз та дорожка, по которой пытается двигаться AMD. Да, Intel уже почти преодолела двадцатинанометровый порог и в следующем году планирует начать производство 14 нм чипов, но AMD мечтает пока только о 20 нм — вероятно, той самой точке оптимума в текущий момент. Гнаться за миниатюризацией ради миниатюризации? Пусть этим занимается Intel.

Но из уточнений Густафсона следует ещё один интересный вывод. По его словам, переход на 20 нм масштаб занял больше времени, чем ожидалось. Почему? Классический ответ на этот вопрос предполагает отсылку к техническим аспектам, но что если дело не в технике, а в той же экономической целесообразности? Вспомните, что творится с (пока ещё) главным потребителем суперсовременных микропроцессоров — персональным компьютером. PC продаются, но рост продаж отсутствует либо отрицателен, причём без особых на то причин. Планшетки, как ни крути, персоналку пока заменить не в состоянии. Что если у слабеющих продаж PC и трудностей миниатюризации один корень?

Персоналка давно стала достаточно мощным инструментом, чтобы в реальном времени решать большинство задач, которые только может поставить перед ней среднестатистический пользователь. Да можно ли вообще назвать хоть одну бытовую проблему, для которой производительности современной PC не хватит? Мы незаметно перешагнули черту, за которой возможности персонального компьютера стали избыточными — и теперь, не тратясь на апгрейд и не испытывая особенных неудобств, можно проработать на одной машине и пятилетку, и больше: неслыханное дело ещё пятнадцать лет назад, когда конфигурация десктопа могла устареть технически всего за год! Что если средний пользователь прочувствовал эту избыточность и теперь покупает новый компьютер только на замену сломавшемуся старому?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: