Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 190

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 190

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 190 краткое содержание

Метафора терморектальной аналитики в контексте диалога АНБ с ИТ-бизнесом Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Между реквиемом и бунтом — где притаилась надежда в русской экзистенции? Автор: Сергей Голубицкий

КЖИ — Коротко Живущий Интеллигент Автор: Василий Щепетнёв

Реформа РАН по-прежнему с нами Автор: Дмитрий Вибе

Карлова тайна Автор: Сергей Голубицкий

От гонки к ярости: высокие технологии как убийцы человечества Автор: Сергей Голубицкий

То, о чём догадываются все айтишники, но в чём боятся себе признаться Автор: Сергей Голубицкий

Деньги автора: обрекают ли электронные книги автора на нищету, а художественную литературу на упадок? Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Форточка из Парижа Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокЛюбопытной Варваре… или Почему никто не даст по носу Gmail и Facebook, торгующим нашим исподним? Автор: Евгений Золотов

ТерралабApple Touch ID: за и против сканера отпечатков пальцев в смартфоне Автор: Олег Нечай

Война телеприставок, которой не было: как Sony и Microsoft упустили свой шанс Автор: Олег Нечай

ТехнологииБанки и Сети: бурное распространение интернет-банкинга в России и растущие требования к информационным системам Автор: Михаил Ваннах

Поисковая система Shodan: как хакеры подключаются к вашим веб-камерам Автор: Олег Нечай

Приватность не прощается! Какие именно криптоинструменты сломало АНБ и как конкретно защитить себя Автор: Евгений Золотов

Внутренняя кибербезопасность: сколько и кому платит американский Department of Homeland Security за свою защиту? Автор: Михаил Ваннах

Chrome против всех: вытеснит ли гугловский браузер операционки Microsoft и Apple? Автор: Евгений Золотов

Сезон суборбитального туризма почти открыт. Но удастся ли бизнесу шагнуть дальше? Автор: Евгений Золотов

Тропой кочегара: эксперты предсказывают банковской сфере необратимые изменения под натиском ИТ Автор: Михаил Ваннах

Налетай, подешевело! Apple сделала бюджетный «Айфон» Автор: Евгений Золотов

«Умные» окна разделят свет и тепло ради комфорта и экономии Автор: Андрей Васильков

ГидПриложение Twitter для Android станет совершенно другим Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 190 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

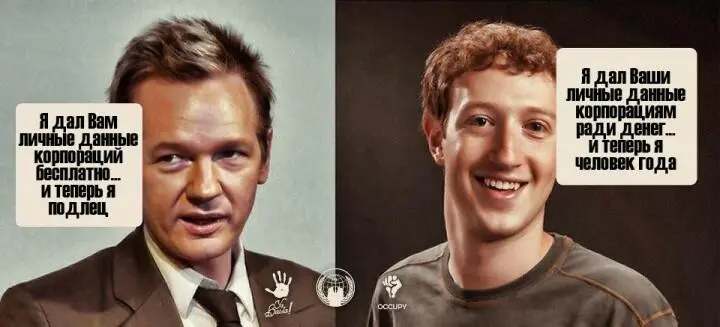

И в самом деле, что должно было перемкнуть в мозгах фейсбуковцев, чтобы они отважились на такое ? Ведь во всём цивилизованном мире (и по крайней мере офлайн) право человека контролировать использование своего образа и доброго имени считается безоговорочным. Но Facebook формально на него и не посягает. Поскольку использование персональных данных без разрешения клиента карается штрафом (и Facebook недавно оштрафовали на $20 млн именно за это), компания просто устраняет противоречие с законом: разрешение на использование ПД теперь вписано в правила сайта, а правила, предполагается, читал каждый пользователь перед регистрацией. Буква закона соблюдена, можно работать. Собственно говоря, точно так же поступила и Google, так же поступают и большинство других интернет-бизнесов.

Кто в сложившейся ситуации прав, кто ошибается? С одной стороны, понятно, что отношения пользователя и интернет-гигантов — это взаимовыгодное сотрудничество: клиент получает «бесплатные» информационные услуги (почта, соцсети и т. п.), а корпорации незаметно эксплуатируют клиента для зарабатывания денег. И когда адвокаты стороны, нападающей на Google, утверждают, что компания «берёт пользовательскую собственность (данные) бесплатно только потому, что может это сделать», они, конечно, лукавят — не желая замечать миллиардных сумм и человеко-лет, потраченных на создание самого удобного почтовика на планете. Однако и это не снимает вопроса: как глубоко могут вторгаться интернет-гиганты в личную жизнь и насколько агрессивно могут эксплуатировать извлечённые данные? Ведь даже самые осторожные из них если и не читают чужой переписки и не подписывают чужими именами рекламные объявления, то всё равно собирают сведения о клиентах, чтобы сформировать поведенческо-возрастной профиль и применить его к своей выгоде.

Копаться в чужих законах — занятие неблагодарное, но в данном случае в нём и нет необходимости. Россия, к счастью, имеет собственное законодательство, регулирующее поднятые историями с Gmail и Facebook вопросы. Я говорю о федеральном законе «О персональных данных» ( вот его актуальная редакция), где ключевым моментом лично для меня является пункт 1 статьи 9, гласящий: согласие на обработку ПД может быть дано в любой форме, но должно быть конкретным, информированным и сознательным . Я не юрист и заранее благодарю за уточнения и дополнения моей трактовки, но согласитесь: спрятанное в недра правил работы с сайтом предупреждение о том, что вашим именем отныне могут подписывать рекламные объявления (либо что ваша почта будет разобрана на ключевые слова и подвергнется анализу), плохо согласуется с требованием об «информированном и сознательном согласии».

Гугловцы могут продолжать изображать удивление, узнав, что кто-то ещё не слышал о чтении почты роботами Gmail. Но я, например, сегодня имел удовольствие лицезреть не меньшее удивление на лице супруги, работающей в «Яндексе», — задав ей вопрос, не читает ли «Яндекс» почту своих клиентов. Нет, не читает, и рядовые сотрудники находят идею странной, а официальная позиция компании такова: этого не сделано, чтобы не раздражать пользователей.

Так вот, забавно, что в России никто до сих пор не обратил внимания на дикие методы Gmail и Facebook (к первой, правда, присматривалась минувшей весной Федеральная антимонопольная служба РФ, но и повод тогда был немного другой — якобы почерпнутые из почты сведения использовались для нечестной конкуренции). Как минимум стоило бы попросить их реализовать на своих сайтах механизм получения того самого «информированного и сознательного согласия». Глядишь, и конкуренты бы оживились.

В статье использованы иллюстрации Владимира Федотова, Poster Boy NYC. Отчёт об исследовании High-Tech Bridge вы найдёте здесь.

К оглавлению

Терралаб

Apple Touch ID: за и против сканера отпечатков пальцев в смартфоне

Олег Нечай

Опубликовано12 сентября 2013

10 сентября 2013 года компания Apple представилановую модель смартфона iPhone 5s, которая оснащается встроенным сканером отпечатков пальцев, используемым для разблокировки экрана и для авторизации на фирменных сервисах. Российские пользователи сразу нашли два недостатка такого решения: во-первых, теперь пользоваться аппаратом нельзя даже в специальных перчатках, на которые реагирует ёмкостный экран, а во-вторых, уличная шпана, «отжимающая» дорогие телефоны, теперь будет уходить не только с «Айфоном», но и с кусочком пальца жертвы. Есть ли другие минусы у встроенного сканера отпечатков и зачем он вообще понадобился в смартфоне?

Прежде всего давайте разберёмся с тем, что же это такое. Дактилоскопический датчик под названием Touch ID пока устанавливается только в смартфонах iPhone 5s, но если идея окажется удачной, то он появится и в следующих моделях iPhone, а также в планшетах iPad и плеерах iPod touch.

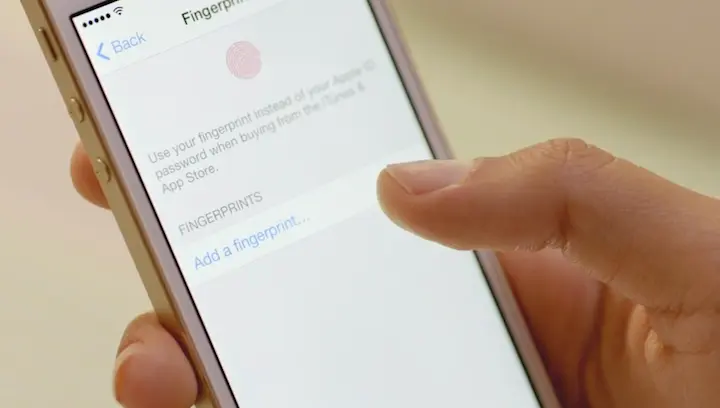

Процесс использования Touch ID интуитивно понятен. В разделе настроек следует выбрать пункт Fingerprints, где вам будет предложено добавить отпечаток пальца. После этого нужно приложить палец к кнопке Home со встроенным сканером, который и введёт изображение отпечатка в память аппарата. Аппарат может запомнить несколько отпечатков пальцев (например, с обеих ваших рук или чьи-то ещё), при этом для распознавания можно прикладывать пальцы с любой стороны и под любым углом.

По информации Apple, кнопка Home изготовлена из сапфира, одного из самых прозрачных материалов, который надёжно защищает матрицу и микрообъектив, автоматически фокусирующийся на прижимаемом к кнопке пальце. Датчик с разрешением 500 пикселей на дюйм и охватом 360 градусов способен сканировать подэпидермальный слой кожи. Кольцо из нержавеющей стали вокруг кнопки Home предназначено для определения прикосновения пальца и запуска системы распознавания отпечатков. При этом именно кольцо «чувствует» (возможно, так же, как ёмкостный экран, — по электрической ёмкости тела), что вы живой человек, поэтому нет никакого смысла в прикладывании к датчику каких-то предметов с нарисованным отпечатком и, что самое главное, отрубленного пальца. Впрочем, это, конечно, не означает, что опасения лишиться пальца при встрече с грабителями совершенно напрасны: вряд ли они станут вникать в такие нюансы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: