Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 193

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 193

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 193 краткое содержание

Up-C Corporation: выручалочка в конфликте между деньгам и властью Автор: Сергей Голубицкий

UNIDO повысила оценку промышленной эффективности России. Фундамент для развития хайтека заложен? Автор: Михаил Ваннах

Что нужно сделать, чтобы стать высокоцитируемым учёным Автор: Дмитрий Вибе

Мокрое место на Солнце Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Брейгельские живаги — хроника затянувшейся кинокатастрофы Автор: Сергей Голубицкий

Волк и Чёрная Шапочка: нужно ли спасать Науку, и если нужно, то как? Автор: Василий Щепетнёв

Аномальные лягушки и здоровье среды: поиски новых подходов на границе Европы и Азии Автор: Дмитрий Шабанов

Почему республиканский заворот «Обамакэра» бьёт в первую очередь по айтишникам Автор: Сергей Голубицкий

VMEM: Грустное соло на потерянной скрипке Автор: Сергей Голубицкий

Народные деньги полились в технологии? Жди беды! Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Марик, зай гезунт! Автор: Сергей Голубицкий

ПромзонаФиналисты дизайнерского конкурса Electrolux Design Lab 2013 Автор: Николай Маслухин

Google устанавливает торговые автоматы для продажи приложений из Google Play Автор: Николай Маслухин

GPS-навигатор, созданный специально для велосипедистов Автор: Николай Маслухин

Стена из использованных батареек может зарядить 140 смартфонов Автор: Николай Маслухин

Если вы зевнёте рядом с этим автоматом, он нальёт вам бесплатного кофе Автор: Николай Маслухин

ТехнологииКак сломали пальцевый сенсор iPhone 5s — и чем это аукнется для мультифакторной аутентификации? Автор: Евгений Золотов

Революция «интернета вещей»: IDC представила фантастический прогноз Internet of Things на 2020 год Автор: Михаил Ваннах

Как выглядит пользователь для Microsoft Kinect 2.0 Автор: Андрей Васильков

Браузер Mozilla Firefox получил долгожданную оптимизацию кода Автор: Андрей Васильков

Чистая энергия: трудный возраст. Почему солнечные и ветряные электростанции стали головной болью? Автор: Евгений Золотов

«Атом» от «Яндекса» при помощи облаков Cocaine предложит пользователю его индивидуальный интернет Автор: Михаил Ваннах

Четыре технологии предоставления Wi-Fi-доступа в самолётах: какая лучше? Автор: Олег Нечай

Скатертью дорожка! Как поймали Ужасного Пирата Робертса и закрыли Silk Road Автор: Евгений Золотов

Свободная сеть по Джону Макафи: как любопытство АНБ может стать фундаментом нового бизнеса Автор: Михаил Ваннах

Университетское трио создаёт фундамент для технологии 4D-печати Автор: Андрей Васильков

Как АНБ строило свою соцсеть и почему Сноуден из 1975 года не верит в Сноудена 2013-го Автор: Евгений Золотов

На пути к химическому компьютеру: создана среда разработки на основе синтетической ДНК Автор: Андрей Васильков

Sharp и Qualcomm показали дисплей нового поколения Автор: Андрей Васильков

Крадите, оплачено! Почему мы получаем данные с марсохода Curiosity последними? Автор: Евгений Золотов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 193 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако вернёмся к соцсети АНБ. В ответ на просьбу о комментарии журналисты получили от Агентства лишь повторение хорошо знакомого: «Мы работаем против терроризма и только по иностранным целям». Но, принимая во внимание масштаб вскрывшихся злоупотреблений (американцам в целом плевать на бесконтрольную слежку за иностранцами, но они не любят, когда государство следит за ними), пресса предполагает, что в этот раз АНБ легко не отделается. Страсти кипят ещё с июля, но если ранняя идея перекрыть финансирование Агентства совсем у законотворцев понимания не нашла, то вынашиваемый сейчас законопроект о запрете «оптовой слежки» (билль Вайдена — Юдалла — Пауля) имеет ненулевые шансы быть воплощённым в жизнь. Суть: АНБ по-прежнему сможет вторгаться в святая святых и применять свою аналитическую мощь на благо государства, но — только против конкретных лиц, подозреваемых в терроризме, шпионаже и прочем подобном.

Кто-то назовёт надежду на ограничение свободы рук АНБ неумеренным оптимизмом: Штаты не станут рубить сук, на котором сидят, да и список любопытных спецслужб не сводится к одним только американским. Но если позволите личное мнение, то надежда всё-таки есть, хоть и не там, где её видит обыватель или законодатели. На волне сноуденовской истерии в США вышла книга Кристофера Бойса « Сокол и Снеговик: сыны Америки». Бойс — это Сноуден образца середины 70-х годов: работая на правительство, он случайно (в результате технической ошибки) получил доступ к сверхсекретному коммуникационному каналу ЦРУ, но не поделился материалами с общественностью, а предпочёл продать их советской разведке. Пойман, осужден, бежал, жил грабежом банков и вынашивал планы бегства в СССР, снова пойман, отсидел в общей сложности почти четверть века и сейчас тихо живёт где-то в Штатах, не стесняясь признавать, что после всего пережитого даже думать о сопротивлении государству ему страшно.

По его биографии снят хороший фильм «Сокол и Снеговик» (1985), а журнал Wired на днях по случаю выхода книги (продолжение той истории) взял у него интервью. И вот там Бойс озвучил бесценную мысль: задачи осведомителя 70-х и сегодня разнятся принципиально. Почему он не обнародовал секретные телеграммы ЦРУ сорок лет назад? Да не было технической возможности сделать это с гарантированной безопасностью для себя! Ну как, в самом деле? Встретиться с журналистом? А что если это переодетый агент? Сегодня же достаточно выложить материалы в Сеть — и это даёт надежду, что Сноуден не будет «последним из могикан». Другие ребята с обострённым чувством справедливости не дадут расслабиться завравшимся службистам. Будет свой Сноуден и в России.

Печально, что сам Бойс не верит в эффективность такого рода активности. Как известно, большое видится на расстоянии, и Кристофера, отсидевшего за правдолюбие (он надеялся, что, сдавая информацию КГБ, понизит градус напряжённости в отношениях между двумя супердержавами) больше, чем многие из нас прожили, стоит послушать. А он считает, что среднего американца больше интересует, сколько сахара и сливок в его утреннем кофе, чем гражданские права. И как ничего не изменила WikiLeaks, ничего не изменят и Сноуден, и его последователи.

В статье использованы графика Василия Ложкинаи кадр из личного архива Кристофера Бойса

.

К оглавлению

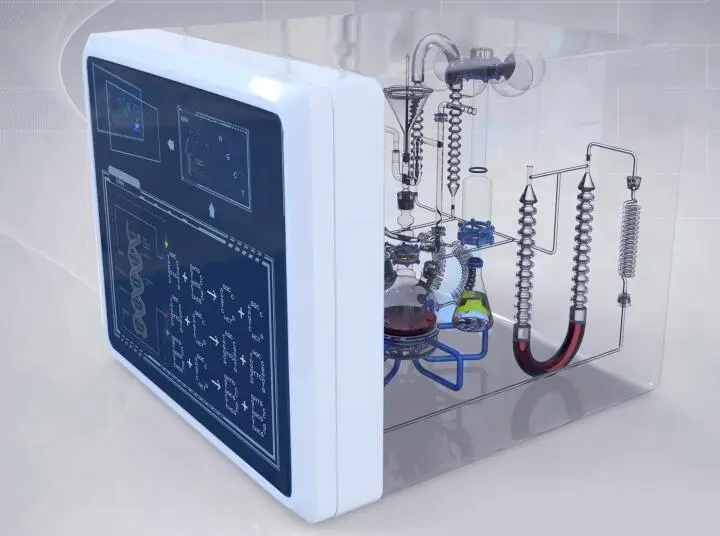

На пути к химическому компьютеру: создана среда разработки на основе синтетической ДНК

Андрей Васильков

Опубликовано01 октября 2013

Развитие современной науки часто идёт по пути биомимикрии — имитации в технике наиболее удачных и закрепившихся в ходе эволюции природных механизмов реализации какого-либо свойства или функции. По принципу действия цифровые камеры похожи на глаз, мембранные фильтры — на почку, миниатюрные роботы действуют как рой насекомых, etc.

Постепенно биомимикрия переходит от макро- к микроуровню. Исследователи пытаются копировать принципы работы клеток и даже отдельных молекулярных систем. Среди последних наибольший интерес представляют непосредственно основанные на ДНК.

Дезоксирибонуклеиновую кислоту по праву считают совершенным носителем информации с многоуровневой системой защиты критически важных данных. Она кодирует сложные алгоритмы синтеза белка. Через неё реализуются главные свойства живых организмов — наследственность и изменчивость.

В то же время для химиков и представителей разных технических специальностей это просто полимерная молекула, которую можно синтезировать искусственно и закодировать с её помощью практически что угодно. Например, год назад в медицинской школе Гарварда в ДНК-чипе записаликнигу «Регенезис: как синтетическая биология приведёт к переосмыслению природы и нас самих».

Подобные эксперименты пока единичны, а их авторы каждый раз используют свои уникальные методы. Исследователи из Вашингтонского университета пошли дальше и решили унифицировать процесс, для чего создалицелую среду разработки:

Живые организмы используют многочисленные химические реакции для исследования окружающего мира и регулирования постоянства внутренней среды. Разработка синтетических систем с аналогичными свойствами представляет интерес для медицины и промышленных методов, использующих эффект самоорганизации. Для их создания требуется проектирование контроллера с молекулярными цепями управления, на основе которого могли бы выполняться необходимые вычисления и действия на химическом уровне. Мы реализовали вычислительное ядро таких контроллеров, использовав формализм сетей химической реакции и создав соответствующий язык программирования.

Из-за свойства комплементарности при помощи синтетической ДНК можно запрограммировать выполнение произвольного набора команд и сформировать молекулярную систему с определёнными свойствами.

Такой подход можно использовать для создания искусственных органов, в которых молекулярная система на основе синтетических молекул ДНК будет способна реализовать разные биологические программы в зависимости от текущих потребностей.

В клинической практике такие молекулярные системы могут служить способом для тестирования лекарственных препаратов и их избирательной доставки к клеткам поражённого органа. Один из авторов работы, доцент лаборатории экспериментальной вычислительной техники ExCEL Георг Силиг (Georg Seelig), так описывает роль исследования:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: