Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 195

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 195

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 195 краткое содержание

Голубятня: «Тихоокеанский рубеж» — католическая экскурсия от экзорсизма к народному искусству Автор: Сергей Голубицкий

Многофункциональный исполнитель желаний экономкласса в силикетовом сейфе или халате Автор: Василий Щепетнёв

Интернет и подрастающее поколение: эволюция от Франкенштейна к Йеху Автор: Сергей Голубицкий

Меморандум Дилмы — анализ и перспективы Автор: Сергей Голубицкий

Обиженная на Америку HTC уходит в Китай: ждёт ли её там кто-нибудь? Автор: Сергей Голубицкий

«Бобби» против торрентов, или Что такое PIPCU Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: «Молоток.Ру» — долгий путь от услуги к харассменту Автор: Сергей Голубицкий

Могут ли ИТ помочь семейному счастью, или Чем стоит заняться государству вместо «Электронного правительства» Автор: Дмитрий Мендрелюк

Волшебный инструмент Short Squeeze Автор: Сергей Голубицкий

О цвете кожи: опыт обсуждения одной адаптации человека с обоснованием далекоидущих выводов о специфике действия экологических факторов Автор: Дмитрий Шабанов

IT-рынокЧетыре сценария российского интернет-будущего Автор: Михаил Ваннах

Для чего стартапы уходят в море — и почему это не решает всех земных проблем? Автор: Евгений Золотов

Минкомсвязь, или Бессмысленный полёт мотылька в опасной близости от лампы Автор: о сокращении, или упрощении, или даже полной отмене <span style="white-space:nowrap">чего-либо</span>. Новостей много, но нет ничего, что было бы похоже на работу вообще и на построение информационного общества в частности — ну то есть вообще ничего такого. Сплошь одна бестолковая демшиза, которая ни с кем, кроме самой себя, не разговаривает и только изредка выкрикивает бессвязные и бессмысленные лозунги.

Отчислена! Начавшийся учебный год нанёс ещё один удар по персоналке Автор: Евгений Золотов

ПромзонаДва взгляда на будущее велосипедов Автор: Николай Маслухин

Гибрид мышки и сенсорного пера Автор: Николай Маслухин

Современный стул для классической библиотеки: Оксфордский университет подвёл итоги конкурса на дизайн новых стульев Автор: Николай Маслухин

Стена из Lego в швейцарском офисе Google в зависимости от освещения показывает разных героев «Звёздных войн» Автор: Николай Маслухин

NailDisplay: напёрсток с OLED-дисплеем в качестве дополнения к смартфону Автор: Николай Маслухин

ТехнологииTapTap: браслет, передающий прикосновения на расстоянии Автор: Андрей Васильков

Семь забавных «пасхальных яиц», или спрятанных сюрпризов, в сервисах Google Автор: Олег Нечай

Трудно быть героем: почему Ассанжу не понравилась «Пятая власть» Автор: Евгений Золотов

Через «интернет вещей» к «интернету всего» Автор: Михаил Ваннах

Удалённая деэлектрификация: как погасить огни большого города с ноутбука Автор: Андрей Васильков

Проклятье аккумуляции, или Почему не слышно про супермаховик? Автор: Евгений Золотов

Новые бионические протезы будут передавать тактильные ощущения Автор: Андрей Васильков

Виртуальная реальность: на пути к Шлему Ужаса Автор: Андрей Васильков

Робот и эхо далёкой войны Автор: Михаил Ваннах

Как T-Mobile US отменила международный роуминг и почему нам рано о подобном даже мечтать Автор: Евгений Золотов

ГидПревращаем смартфон или планшет под управлением Android в сервер Автор: Олег Нечай

Цифровой журнал «Компьютерра» № 195 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда шёл этот отбор — сейчас или в нашем эволюционном прошлом? Конечно, в прошлом. Результаты отбора всегда когда-то анахроничны. Свойства организмов обуславливается их эволюционной историей; нынешний отбор станет объяснением того, что проявится в будущем. Естественно, когда вид существует в стабильной среде, и характер отбора остаётся неизменным: нынешний отбор оказывается таким же, как и тот, что действовал . Но никакой вид не может похвастаться такой скоростью изменений образа жизни, как наш. Наши врожденные особенности объясняются тем образом жизни, который вели разрозненные племена охотников-собирателей, наших очень далеких предков. Более или менее значительные коррективы в эту «охотничье-собирательскую» основу успели внести разве что прокатывавшиеся по более цивилизованному человечеству эпидемии инфекционных болезней…

Итак, какой же фактор определяет цвет нашей кожи? Первое предположение, часто приходящее в голову студентам, которых об этом спрашивают, оказывается неправильным. Нет, на цвет кожи человека не влияет температура. Странно, конечно, должна была бы влиять…

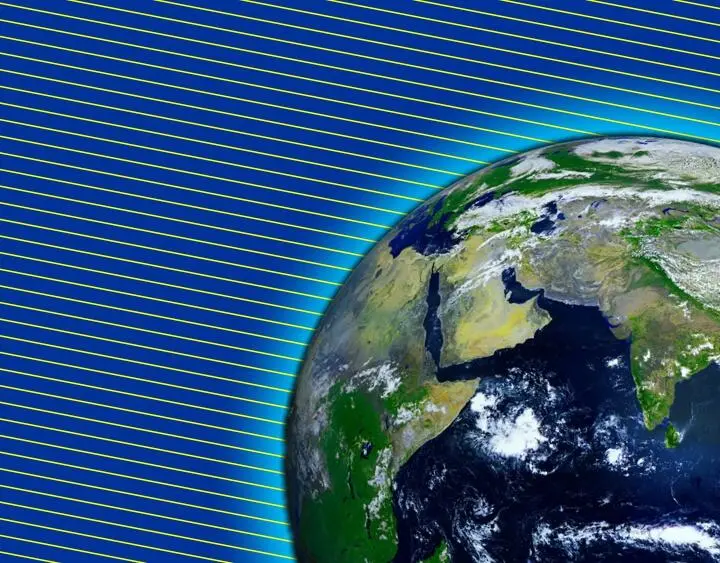

В низких (близких к экватору) широтах угол падения солнечных лучей на земную поверхность ближе к прямому, чем в умеренных и высоких, околополярных широтах. Во-первых, на каждый участок поверхности в низких широтах направлен более интенсивный поток солнечной радиации, во-вторых, этот поток проходит меньший путь в атмосфере и оказывается в меньшей степени профильтрован ею. Именно поэтому в низких широтах намного жарче, чем в высоких. Для жителей низких широт намного чаще оказывается важной борьба с перегревом, а для жителей высоких — защита от переохлаждения.

…Когда-то, во времена моего студенчества, меня вместе с моими однокурсниками послали на однодневный выезд в колхоз. Сейчас это сложно понять, но при Советском Союзе было принято временами отменять на какое-то время занятия в университете (те самые занятия, ради которых, вообще говоря, студенты и были студентами и даже иногда получали какую-то стипендию), загружать их в автобусы, отвозить на поле вместе с надсмотрщиками из преподавателей и колхозных «спецов», а затем принуждать чертыхающихся про себя горожан к некоему количеству часов малоэффективного труда. Это называлось «помощью города селу» и было призвано компенсировать вопиющую неэффективность колхозной и совхозной организации сельского хозяйства. Вместе с советскими студентами на это безобразие направляли и студентов-иностранцев из «братских стран». Так вот, в тот раз, о котором я вспоминаю, с нами поехал один негр.

Перед этим выездом долго держалась пасмурная и прохладная погода, а тут вдруг день выдался солнечным и жарким. Мы были без головных уборов, в плотной одежде, которую тут же начали снимать. Питьевой воды практически не было (никто не предусмотрел), и мы страдали от жары. Нас, студентов-европеоидов, удивило, что негроид страдал от нее практически так же, как мы. Он дал попробовать свою кожу: она была намного горячее, чем, предположим, у меня. Зато плотная шевелюра из мелких курчавых волос хорошо защищала от перегрева его голову, и это тоже можно было определить даже на ощупь. Но и среди «наших» студентов не все страдали в одинаковой мере. Среди нас был один блондин, и его голова оставалась прохладной даже под лучами солнца…

Черными (и тёмными) мы видим поверхности, которые поглощают подавляющую часть падающих на них световых лучей; белыми (и светлыми) — те, которые отражают б о льшую часть упавшего на них светового излучения. Поэтому черные поверхности нагреваются на свету сильнее, чем белые.

Если бы цвет кожи определялся отбором на эффективность терморегуляции, в низких широтах жили бы люди со светлой кожей, а в высоких — с тёмной. Мы видим обратную картину. Почему? Видимо, есть какой-то фактор, действие которого оказывается более важным, чем влияние температуры. Что это? Влияние ультрафиолетового излучения.

Перед тем как обсудить действие ультрафиолета, я хочу напомнить вам о его вероятных последствиях. После той поездки в колхоз многие из нас испытали солнечный ожог. Во многих отношениях ожог от УФ-облучения напоминает ожог от воздействия повышенных температур. И в том и в другом случае гибнут клетки, образуются (и иногда прорываются) пузыри, заполненные лимфой, развивается воспаление (сопровождающееся повышением температуры пораженного участка кожи). Почему высокие температуры вызывают ожог, относительно понятно: там причиной разрушения тканей является именно их нагревание. Но ведь ультрафиолетовый ожог может развиться и после такого облучения кожи, которое практически не изменяло ее температуру!

Клетки многоклеточного организма демонстрируют два принципиально разнящихся способа гибели, различающиеся примерно так же, как убийство и самоубийство. Убийству соответствует некроз. Это неконтролируемый клеткой процесс, запускаемый действием внешних факторов. Во время апоптоза, напротив, клетка сама запускает свой демонтаж. Клетка гибнет и в том и в другом случае, но, к примеру, выделение токсических веществ, способных отравить другие клетки, во втором случае оказывается намного меньшим.

Апоптоз — необходимая часть нормального процесса развития. Наша кисть формируется как лопаточка; чтобы она разделилась на пальцы, необходим апоптоз тех клеток, которые оказались посередине между осями, соответствующими будущим пальцам. Так вот, при термическом ожоге клетки гибнут вследствие некроза, а при ультрафиолетовом — в результате апоптоза. Умирание клеток кожи, их разрушение, приток тканевой жидкости, отделение эпителия слоями — «инициатива» самого организма! В чем её смысл?

Кванты ультрафиолета обладают энергией, соответствующей энергии активации многих химических реакций. Облучение такими квантами заметно повышает скорость протекания таких реакций. Для нашего обсуждения важнее всего фотодимеризации нуклеотидов ДНК.

ДНК — цепочка, состоящая из четырех типов литер — нуклеотидных остатков А, Т, Г, Ц. Пиримидиновые основания в их составе, тимин и цитозин, соответствующие литерам Т и Ц, с использованием энергии ультрафиолета сливаются попарно в димеры (в любых сочетаниях: ТТ, ТЦ, ЦТ и ЦЦ). Нормальное пространственное расположение молекулы ДНК нарушается. Комплекс специфических белков репарирует повреждение (восстанавливает исходное состояние). Белки узнают такую аномалию, вырезают нарушенный участок и его окрестности (по несколько сот нуклеотидов в обе стороны), а потом достраивают одну цепочку по другой. Все бы хорошо, да в ходе этого процесса очень высокой оказывается доля ошибок — мутаций. В любом случае частота мутаций вследствие работы репарационной системы оказывается ниже таковой тогда, когда репарация оказывается нарушенной. Нарушение работы этой системы приводит к тяжелому наследственному заболеванию — пигментной ксеродерме. Кожа страдающих от неё больных отвечает воспалением буквально на каждое попадание прямых солнечных лучей. Обычно такие люди живут недолго и гибнут от закономерно возникающих раковых опухолей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: