Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 197

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 197

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 197 краткое содержание

Зачем Google запускает воздушные шары в стратосферу? Автор: Сергей Голубицкий

Млечный Путь с пузыриками, или Звезда помогает звезде Автор: Дмитрий Вибе

Как взять под рациональный контроль нашу врожденную склонность к ксенофобии? Автор: Дмитрий Шабанов

Джобс в империи Алисы Розенбаум Автор: Сергей Голубицкий

Китай хакнул Израиль? Автор: Михаил Ваннах

Анонимность, эффект растормаживания, коммунальная идентичность и упыри на форумах интернета Автор: Сергей Голубицкий

Три вывода, которые можно сделать после обсуждения причин различий между людьми по цвету их кожи Автор: Дмитрий Шабанов

IPO — как это делается на примере Twitter Автор: Сергей Голубицкий

Как социальный поиск изменил картину мира Автор: Сергей Голубицкий

Oops, I did it again, или Почему Apple возвела убийство профессионального рынка в норму Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокБудьте здоровы, или Чтоб вы сдохли! Как Америка строила революционный сайт медстрахования Автор: Евгений Золотов

В моде бесплатные ОС: почему Windows и OS X отдают даром и чем это может аукнуться Автор: Евгений Золотов

ПромзонаЦентробежная сила как способ экономить зубную пасту Автор: Николай Маслухин

Бюстгальтер, пишущий в Twitter каждый раз, когда его расстёгивают Автор: Николай Маслухин

PP Capsule — мебель из пластиковых отходов Автор: Николай Маслухин

Магнит на холодильнике сможет следить за свежестью продуктов Автор: Николай Маслухин

Колесо, меняющее свою геометрию в зависимости от местности Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЧто на самом деле говорили 12 лет назад о первом Apple iPod Автор: Олег Нечай

Трояны в китайских утюгах: почему таможня не даёт добро Автор: Андрей Васильков

Смартфон Nexus 5 и ОС Android 4.4 представлены официально Автор: Андрей Васильков

Компьютер, излечися сам: удастся ли DARPA создать цифровую иммунную систему? Автор: Евгений Золотов

Можно ли уйти от тотальной слежки, живя офлайн? Автор: Олег Нечай

Стартап из MIT наведёт порядок в форматах документов онлайн Автор: Андрей Васильков

Ода светодиоду: дешёвый свет для «чистой энергетики» Автор: Евгений Золотов

Правда ли, что «Связка ключей iCloud» может не хранить данные на сервере, или Не верь написанному Автор: Олег Нечай

NVivo: как узнать отношение известных людей к актуальным проблемам Автор: Андрей Васильков

Сделай сам: получится ли у Google телефон из кубиков — и почему он не получился у Modu? Автор: Евгений Золотов

ГидПриложение Glitchè стало психоделическим конкурентом Instagram Автор: Михаил Карпов

15 полезнейших приёмов, которые должен знать каждый пользователь iPhone и iPad Автор: Олег Нечай

Приложение Be-Bound для Android обеспечивает доступ в интернет по СМС Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 197 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

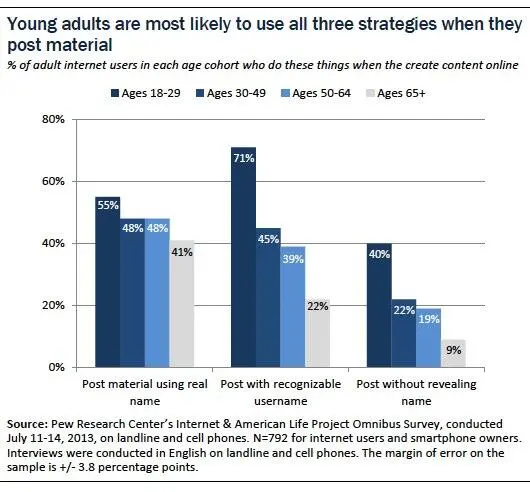

Очень любопытными мне показались статистические данные, указывающие на связь форумной анонимности с возрастом и социальным положением.

Обратите внимание на два обстоятельства в последней группе столбцов. Во-первых, это просто феноменально высокий процент людей в возрасте от 18 до 29 лет, скрывающих свое имя при размещении комментариев, — 40%!!! Во-вторых, оцените динамику снижения склонности к анонимности по мере взросления: в возрасте от 30 до 49 лет «камуфлируются» уже в два раза меньше людей — 22%, а свыше 65 лет — вообще ничтожные 9%.

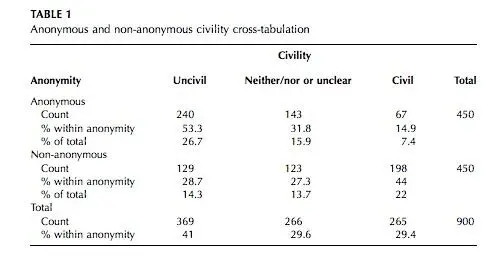

Как бы там ни было, но анонимные комментарии наименее интересны для анализа психологии форумного превращения в упырей, поскольку прямая связь хамства с анонимностью изучена уже на академическом уровне (например, исследованиеАртура Сантаны, профессора Хьюстонского университета). Не случайно даже самые терпеливые и лояльные порталы один за другим закрывают возможность размещения на своих страницах анонимных комментариев. Одним из последних это сделал Huffington Post, вынужденный в последнее время удалять до 75% всех публикуемых на его веб-страницах комментариев.

Шокирующая статистика указывает на прямую зависимость хамского поведения (uncivil) от анонимного статуса пользователя.

Гораздо интереснее посмотреть на факторы, вызывающие «одичание» идентифицированных участников форумных дискуссий, поскольку при исключении эффекта анонимности мы можем говорить о влиянии на психику уже не субъективного позиционирования, а самой среды (то есть форума и онлайн-комментирования). Первым среди таких факторов называют « эффект растормаживания» (disinhibition effect), открытыйи обстоятельно проанализированный психологом Джоном Сулером.

Этот эффект обусловлен тем, что у человека, сидящего дома, за монитором компьютера, в комфортной и приватной обстановке, непроизвольно происходит разъединение идентичности и дискурса. Иными словами, человек перестает ассоциировать собственные высказывания онлайн со своей личностью, индивидуальным «Я». Происходит это из-за иллюзии своей недосягаемости и снижения самоконтроля (поскольку есть иллюзия отсутствия этого контроля извне).

Весьма показательно, что эффект растормаживания проявляет себя на подсознательном уровне, поэтому человек даже не отдаёт себе отчёта, что в какой-то момент его онлайн-высказывания перестают соответствовать истинной природе его индивидуальности и характера.

Культовая карикатура Питера Штайнера, опубликованная в июле 1993 года: «В интернете никто не узнает, что ты собака».

Следующий фактор «превращения в гуля» — это «эффект зловредности»(nasty effect), который, в свою очередь, вызывается психологическим феноменом, известным как «коммунальная идентичность»(community identity). Суть этого феномена: оказавшись в стаде (любом — в том числе виртуальном, на форуме), человек подсознательно начинает подавлять проявления собственной индивидуальности и подстраивается под настроения толпы. Это своеобразный защитный комплекс, который выработался на протяжении тысячелетий коммунального выживания homo sapiens.

Как только включается «коммунальная идентичность», создаются предпосылки для ситуации, художественно описанной Голдингом в «Повелителе мух»: стоит одному упырю (или онлайн-троллю) инициировать какую-нибудь гадость (травлю, хамство и т. п.), как тут же включается «эффект зловредности», когда упыря начинают поддерживать массы остальных участников дискуссии, движимые исключительно «коммунальной идентичностью», а вовсе не спецификой собственной личности.

Дискурс Баера / Конниковой, как и полагается контексту западной цивилизации ( Мария Конниковахоть и родилась в Москве, однако с 4 лет живет в США, окончила Гарвард, там же защитила диссертацию и пишет исключительно по-английски для десятка изданий, от The New York Times и Slate до he Wall Street Journal и Wired), выдержан в весьма политкорректных тонах и даже наполнен позитивом. Скажем, Конникова ссылается на исследованиепсихологов Ины Блау и Авнера Каспи, которые сравнили контактные формы обучения с виртуально-анонимными и пришли к заключению, что анонимность способствует развитию креативного мышления, повышает уверенность в себе и способствует более эффективному решению поставленных научных задач.

Что касается меня лично, то дискуссию вокруг «форумной упыризации» я закрыл в индивидуальном плане ещё лет 8 тому назад: форум, комментарии, онлайн-общение (тем более — упаси боже! — анонимное) меня не интересуют абсолютно ни под каким соусом. Я полностью убежден, что виртуализация коммуникативных процессов — это не безобидное убийство свободного времени, а социальное зло, уничтожающее личность, ведущее к её деградации и прямому вырождению, а также наносящее психологические травмы окружающим людям.

Посему я не просто поддерживаю решение редакции Popular Science ликвидировать комментарии и форум на своем портале, но и считаю необходимым бороться с заразой коммуникационного суррогата так же, как мы боремся с курением и алкоголизмом. Такой вот я ретроград.

К оглавлению

Три вывода, которые можно сделать после обсуждения причин различий между людьми по цвету их кожи

Дмитрий Шабанов

Опубликовано31 октября 2013

Две общем-то предыдущие колонки были посвящены анализу одного, в , весьма простого признака человека — цвета его кожи. Не думайте, что я исчерпал всё разнообразие факторов, влияющих на этот признак. Тем не менее в этой колонке я уже не буду детализировать тот пример, который обсуждал два последних раза, а спокойно (и, надеюсь, не слишком путано) попытаюсь обсудить, что же из этого, с моей точки зрения, следует.

Первый вывод. Мы обсуждали, какие экологические факторы влияют на цвет человеческой кожи. Вспомните, как классифицируют экологические факторы.

Все люди, которые учились в средней школе в позднем СССР, а также в новой России и новой Украине (если они действительно учились, а не просто имитировали обучение), на вопрос о том, на какие группы делят экологические факторы, уверенно отвечают: абиотические, биотические и антропогенные. Эта мудрость кочует из учебника в учебник довольно давно. Постараемся разобраться в её смысле.

Абиотические — связанные с неживой природой; биотические — порождённые живой природой. Принято считать, что биотические можно делить на фитогенные (растительные по происхождению), зоогенные (связанные с животными) и так далее. Ставить в один ряд «-генные» и «-ические» факторы, в общем-то, нелогично. Последовательнее было бы делить факторы на абиотические, биотические и антропические (а уж последние, в свою очередь, делить на «-генные» группы, выделяя в их числе и антропогенные факторы, как это сделано в этом учебнике). Но основная коллизия состоит не в этом. Приведенная классификация факторов попросту не является экологической!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: